纪念大千先生长女心瑞女史

时间:2022-09-01 13:21:47 来源:新时代书画之道 作者:

纪念大千先生长女心瑞女史

大千先生长女张心瑞,1927年6月15日生于上海,随大千先生先后到网师园、青城山、郫都钟家大院等地居住,后在四川美院工作,2022年8月19日仙逝,享年九十五岁。

《乐叙天伦事可怀》一文由张心瑞1986年写于重庆,1987年入编宁夏政协文史研究会《张大千生平和艺术》一书。

乐叙天伦事可怀

1963年5月,父亲在香港举行画展的时候,我带着小女儿萧莲到香港去看他,阔别了十多年的父女,从未见过面的外公和外孙,异地相聚心里充满了无限的欢乐。我们到香港不久,画展就结束了,父亲要回巴西,我们原打算马上回内地,但是,至亲骨肉,乍见旋离,的确感到万分难舍,因此,临时又决定陪父亲同去巴西。我们在巴西住了一年多,直到1964年8月才回国。

父亲在巴西圣保罗购置的庄园叫“八德园”,庄园的结构陈设都是中国式的,园里种植的花木,以松树和杜鹃为主;他喝的是茶,吃的是按我国传统方法烹饪的饭菜,按照中国的传统和习惯过年过节,全家人在家里都说四川话。他曾经对我说过:山水是祖国的好,外国山水,人工培植的多,祖国山水天然磅礴,气象万千!对于有关祖国文艺的事情,他都很感兴趣,如他看到国内出版的黄宾虹等人的画册,认为祖国很重视传统的绘画艺术,加以整理出版,是很好的事情,他设法买了不少这类画册;父亲喜欢京剧,结交不少京剧名家,1963年著名京剧艺术家马连良访问香港时,父亲曾约他在香港电视台见面,并合影留念;在父亲的书房里,我还看到好几盘京剧艺术大师梅兰芳演唱的京剧录音带。

在巴西,我除了协助照料父亲的生活外,有时也向他学习绘画,他总是耐心地加以指点;对于刚满七岁的外孙女小莲,他更是爱护备至,经常教她读书作画,带她去游山玩水。小莲也非常喜欢外公,祖孙之间,很快建立了深厚的感情。我们祖孙三代,形影不离,过着同享天伦之乐的幸福日子。

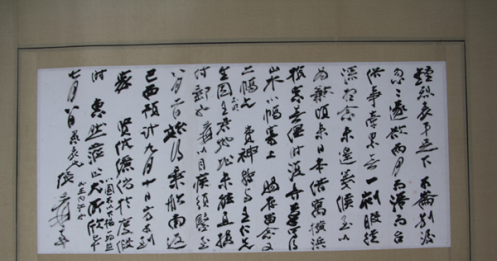

我36岁生日是在父亲身边度过的。当时,父亲激动地拉着我的手说:“时光流逝何如是之速!与儿分别竟十四年矣!”言犹未已,声泪俱下!我在巴西时,偶尔亦作画,曾临摹父亲《岁朝图》,被老人家看到,加以点染,并题词其上:“拾得(我的乳名)爱女,远来省亲,温渍之余,偶效老夫墨戏临此岁朝图,颇窥堂奥,喜为润色之,爰翁并识。”

流光易逝,叩别父亲的时间要到了,离情别绪很快又系于各人的心怀,尤其是父亲,此时此境,感触更多。在相处的最后日子里,父亲不仅给我画了许多画作为纪念,同时还特别给小莲画了一本包括山水、花卉、翎毛的册页和好几张较大的画幅,并在册页上写了两百多字的题词说:“韶(这是父亲给小莲新改的名字)孙远来省亲……,平时出入于溪涧间,甚快。一旦云归,不知今后能否再见,故画以送之,祝其康强,亦以自祝”,这段临别赠言,虽然遣词含蓄,但惜别之情,溢于言表,使我感动不已,更加深了对父亲依恋不舍的情感。

临别前夕,父亲特意给小莲又画了一幅花鸟,小莲高兴地守在画案旁边看他挥毫,他画完之后,逗着小莲说:“这幅画,只送你一半,我也要一半哟!”小莲听了,莫名其妙,忙问外公:“怎么分得开呢?”外公装着正经地说:“把它裁成两半边就行了嘛!”小莲信以为真,连忙要求外公不要裁开,外公才笑着答应了她,而且在画上题道:“送一半,留一半,莲莲、莲莲你看看,到底你要哪一半?”这风趣的插曲,谱写了父亲和小莲之间多么深厚的情感。二十多年来,小莲一直把外公送给她的册页和画幅珍藏着,时时展观,爱不忍释。这当中,也寄托了外孙女对外公的真挚怀念。

1981年,我和丈夫萧建初去美国探望父亲,那时老人家已迁居祖国台湾省,因健康情况不佳不能赴美,我们又无法去台,骨肉亲情只有靠电波来传送。他老人家每隔三两日总来电话,与侨居美国的弟妹和我们长谈,对一家大小,都要一一问个究竟;对于亲友故旧,特别是艺术界的老朋友,更要问个明白。如若老一辈的逝世了,还要问后辈如何?当时四川发生水灾,老人家每天看电视、听广播、读报章,随时来电话问我们得到家乡的信息没有?要我们打电报、写信回家探寻。后来才知道,当时父亲还让在宁夏工作的家兄心智将四川水灾情况从速电告,第一封电报发去,父亲嫌太笼统、简单,又让“详告”,据家兄谈,他再次作了详尽了解后,曾拍了一份过百字的电报,禀告那次水灾详情及由于当地政府组织军民全力抗灾抢险、家乡平安无事等情,老人家才放了心。

那次去美国,我们是多么想见父亲一面呀,但最终竟不能一晤。1983年4月2日噩耗惊传,父亲竟舍我们而去,悠悠苍天,夫何言哉!我每思及此,悲痛之情真是笔墨难以形容。而今,只有巴西省亲的天伦之乐,将作为我今生最美好的回忆,永远铭记在心。

乐叙天伦事可怀,

梅丘难祭意难开;

庄园松竹池亭影,

时共亲颜入梦来。

大千先生长女张心瑞,1927年6月15日生于上海,随大千先生先后到网师园、青城山、郫都钟家大院等地居住,后在四川美院工作,2022年8月19日仙逝,享年九十五岁。

《父亲的画业》一文由张心瑞1980年写于重庆,1987年入编宁夏政协文史研究会《张大千生平和艺术》一书。

父亲的画业

我国当代著名国画家、我的父亲张大千,少年时期随母学画,青年时期随兄善孖去上海,从李梅庵、曾农髯学习诗文、书法,曾、李两先生富收藏、精鉴赏,系当时名书法家。父亲朝夕受其熏陶,加上他的聪明才智和勤奋努力,学业突飞猛进,深受两位老师赞许,尽出所藏供其学习。父亲在中国绘画方面,对于陈陈相因、一味模拟、缺乏生气的画风格格不入,而对于敢破陈规、笔墨纵横、风格突出、富有生气的传统艺术却爱不释手,因此他对于石涛、八大、青藤、白阳,以及扬州八怪、石溪、渐江等诸家作品,喜爱异常,追源溯流,永不停步,对于石涛、八大两家尤为推崇!他的荷花、鱼类、禽鸟等简笔画,多师八大,山水画则多师石涛。他曾为了要看一幅石涛作品,不惜跋涉数千里,往返行程数旬。在40年代,他收藏的石涛书画不下百件,取名“百石堂”;对于石涛流传到现在的作品,可以说他得见十之八九,他曾说:石涛的画无一不是来自生活而法度严谨,无一不新颖奇妙而自辟蹊径。父亲不是终年困局“大风堂”下,追求笔墨情趣,而是经常深入到大自然中去,观察物态、体会物情,以便“搜近奇峰打草稿”,为山川传神写照;他曾向京、沪两家笔店订制一种毛笔,名曰“师万物”,可以看出他在学习传统技法之外,对于艺术源泉的重视。在这期间,他经常往游黄山,在当时,去黄山困难很大,悬崖峭壁,无路可行,稍不小心,就有丧生的危险,但父亲无所畏惧,一去数月,去必登临绝顶。后来他刻了一方“三到黄山绝顶人”的画章,以为纪念。在西岳华山苍龙岭,至今还留着他三十年代重九归途题名刻石;在北京,他曾数度举行以华山为题材的个人画展,而黄山就成了他一生中画不完的稿本。过去,人说父亲“得天独厚”,意有双关:一说他启蒙就得名师指点,又有名迹真本供其学习;二说他精力旺盛,健康超人,取得成就理所当然。但具备“得天独厚”者,岂父亲一人?要看如何运用其长了!

父亲学习古人既专且勤,学得深透,比如他信手能写若干家的字、画若干家的画,以至乱真,但他并不满足于师古人之迹,而是把它们作为入门的一个方面,却重在师古人之心。从他历年的个人画展来看,既具有浓厚的生活气息,又具有丰富多彩的传统技法,并善于将工笔与写意、重彩与水墨融为一体,作品里处处都在破除陈规旧套,但又处处具有规矩法度,真所谓信手拈来、头头是道,无论金碧山水的万水千山,或行笔如飞的一石一木,出现在他的画幅里,都能给人以一种生气蓬勃的艺术享受。

抗战期间,父亲返回四川,定居成都,常住青城山上清宫写生作画,我们也随往,当时,闽江与雪山之胜,青城山涧泉石之幽,成了画家取之不尽、用之不竭的资源。蜀中气候,有冰雪而不严寒,有盛夏而无酷暑,千姿百态的山花野藤,浓妆淡抹的粉蝶鸣禽,品目繁多,优美动人为它山所罕见,尤以清秋红叶,在悬崖或草木丛中,红、橙、朱、紫相映,遍布山谷,这令人欲醉的青城景色吸引着父亲,不分春夏秋冬,长年留在名山,为其传神写照。这个时期,父亲以青城为题材的作品不下千幅,其中以一只红叶、一只蝴蝶、一根野藤为主题的作品,更为人们所喜爱。几片红叶,经过父亲的巧妙组合,别具匠心的描绘,形成娇艳的花朵;一只善于装点自己的蝴蝶,在寻花播粉的繁忙劳动之后,安详地栖息在清平的大自然里;一根古藤带着两三片朴素的老叶,体现它们在不适宜的环境里,不但顽强地生存下来,而且愉快地活下去。这些在世界上微不足道的小小生物,父亲以歌颂的心情描绘了他们的形象,老而不枯,破而不残,虽是残山剩水,出现在父亲的作品里,毫无颓废之感!真所谓笔有限而意无尽,为花鸟草虫画开辟了新局面。

1943年,父亲从甘肃返蜀,又到青城,带回天水红爪玉嘴鸦十余只,放至山中繁殖;在上清宫种植梅花数百株,修复麻姑池,为麻姑造像勒石,像用单线白描,造型端庄清俊,姿态生动优美,飘荡有力的彩带,更见运笔功力之深。这是父亲在临摹敦煌壁画之后,为神话故事人物造像的一幅作品,他运用唐人壁画的风格,以造型健美、性格突出、用笔简练、行笔敦厚等优点,改变了他过去作人物画的面貌。

对于称为“天下名山”的峨眉,父亲也是常来常往。峨眉有积雪封山,不能长住,但五月初已有早开的山花出枝于悬崖峭壁间。峨眉山势雄伟,大气磅礴,云海亦与黄山有不同之处:黄山奇秀,峨眉纵横。由于峨眉气候变化大,雨多雾浓,来往匆匆的人每每一无所见而回,所以有人说峨眉虚有其名。实则峨眉最不易画,由于雨雪甚多,竹树茂密,落叶甚厚,苔芥丛生,因而峰峦岩壑起伏,非如它山之外露而易捉着。父亲在峨眉有一寺便住一寺,这样逐渐画到山顶。后来他又专住到接引殿作画,他说,画山住在半山好,上下往返方便,即可俯览,又可上望;接引殿观日出不亚于泰山,金光万道,绚丽耀眼,变化奇绝,大海巨浪不能及!父亲后来常以金、朱、青、绿画雪山风景即本于此。在接引殿曾以十余幅峨眉山景及山中野卉装点殿堂(皆丈余巨幅)。后山寺毁于火,画皆不存,今峨眉老僧宽明法师尚能追述其事。

1941年,父亲往游嘉陵江,沿江而上至广元千佛岩,见唐代石造像已毁于修建公路,甚为惋惜;当时汽车已可到达玉门,因思西出嘉峪往寻敦煌石窟,遂乘车至天水,登麦积山,由于石窟多年失修,只能在下层观看,虽破烂残缺,但当年工程之浩大、艺术之高超,已可想见,于是便坚定了探寻敦煌石窟的决心!

西去敦煌,不仅车难找、路难行,食宿都成问题,朋友多劝其不去,父亲却风趣地说:我们试学唐三藏,还不能到西天?

在兰州遇到一位石油钻井工程师,他在玉门油矿工作,为父亲一行找到了油矿运输车;途中经过武威,得见西夏文碑记和其它一些历史文物,顿解途中疲劳!

汽车只能到达敦煌县城,欲去莫高窟,尚须穿行四十余里的沙漠,并须自带食物与卧具,以及一切生活用品。于是雇牛车、租马匹,由赶车人引导,经八小时跋涉,到了莫高窟。父亲一跃而至洞口,由于沙土堆积,不能进入,但洞外残存的壁画与彩塑已使人竟然不已,深恨相见之晚!

敦煌石窟文物,1900年就被发现,早已闻名世界,然而我国在此之前尚未组织专业团体去过!

父亲到达莫高窟后,首先一面翻阅国外资料和国内点滴报道,一面作进入石窟洞内观察的准备。次日,天尚未晓,父亲即携带蜡烛与电筒,请了两名庙内僧人,带上铁铲排沙开路,尽一日之劳,得其大略。有三个寺院尚有喇嘛供佛,有的洞窟保持较好,窟门宽敞,光线充足,壁画与塑像保存较完整;而有的走廊已毁坏,许多洞窟通行困难;有的流沙堵塞洞口,不能进入。但无论洞窟大小,窟内窟外,下至墙脚,上至屋顶,满布壁画与彩塑。数量之多,艺术之高,确属罕见!从历史而论,上至北魏、西魏,经隋、唐、宋、元以至清朝,经过1500余年,连续不断,可说是一部最丰富的活的中国美术史教材!

经过夜以继日地精读细审,十余日后,初步走遍了能以进入的四层洞窟大小400余个;在此期间,父亲用他随身带去的绢素,选临了20余幅尺寸不大、形象比较完整的唐代单身壁画,其中有供养人、天女、高僧和菩萨像,而且用赞叹的语言,概述敦煌石窟状况,函告成、渝两地文化教育界的亲友,并将所临壁画寄到成都举行展览。当他的《西行纪游画展》在成都展出时,博得了社会上和舆论的支持和赞赏,同时也受到很多好心肠人士的劝告,他们说敦煌壁画就是水陆道场的工匠画,庸俗不堪入目,画家沾此气息便是走入魔道,乃是毁灭自己,而为之惋惜!父亲对此置之一笑,却决心对敦煌壁画作系统的研究与临摹,同时将自己收藏的明、清字画卖掉,以作开支的经费;接着从青海西宁塔尔寺请来五位从事宗教绘画的喇嘛,他们善于磨制颜色、缝制画布、烧制木炭条,制金粉、画笔等,他们运用金粉的亮度可谓绝无仅有,烧制的木炭条,细如发丝,宽如面条,刚柔适度,这五位喇嘛画家在父亲临摹敦煌壁画的工作中,起了一定的作用。

父亲一生不喝酒、不吸烟、不玩牌,善饮食、爱步行,记忆力特强,长年无休息,每日工作八小时以上!如有来客,一面应对一面作画。在敦煌石窟近三年,工作不分昼夜,对于石窟壁画,很快就能道出某画在某窟某处,条理出不同时代的各种风貌,研究出各种变色的原因,及其剥落者的原始面貌,进一步探索不同时代的各种表现手法,掌握其特点,并寻找窟内相类似的壁画,互为参考,使残缺者完整、变色者复原。他临摹的每一幅画,都是用尽了功夫,务必忠实地恢复原状。其中如第二十窟供养人罗庭环夫妇像,因画在洞口外面南北壁上,清同治时曾遭火焚,又长年受风雪吹打,下部残缺,无丝毫痕迹可寻,上部戴冠,亦多模糊不清,然而此画确属唐天宝年间难得佳作,像高七八尺,优美生动,人物各具性格,背后又加衬鲜花绿柳,富丽典雅,其题名字迹,殊不减于李北海!为了完成这一画稿,父亲推敲了很长时间,同时,为了便于以后对敦煌艺术的研讨,父亲还对石窟的结构、彩塑与壁画的内容、多寡、大小均作了文字记载,并作了年代的考证。莫高窟上下四层,从底层由南至北,按顺序往返编制了窟号,共为309窟。

距莫高窟十数里为西千佛洞,离敦煌县城约七十里,戈壁分为南北两壁,南山党河急流灌其下,石窟崩毁殆尽;北壁有佛窟旧痕者绵延约三四里,壁中尚残存北魏至宋、回鹘、西夏等时期的壁画,自东至西共有19窟。考其原迹,当不在莫高窟之下。由于毁坏太甚,父亲只作了记录和洞窟编号,未作临摹。

安西万佛峡,唐代名榆林窟,去城南约一百六七十里,窟前绿树成荫,急流清澈如镜,但四周皆戈壁,无人烟鸟迹可寻,亦无寺僧,虽盛夏日中,水寒刺骨,风沙不停。窟的结构与敦煌莫高窟略异,外窟有里外窟,中通甬道,与它窟相连,今存29窟,自唐至宋、回鹘、西夏、五代均有壁画,亦有少数元代壁画。榆林窟第17窟的盛唐壁画,技艺之高,保存完好如新,又为敦煌莫高窟所未有。其西夏壁画,颇似宋代卷轴画,虽不似唐代壁画之富有生气,但工整仍属可取。父亲为探寻榆林窟,曾往返数次,临摹了其中具有代表性的作品十余件,因饮食与安全都没有保证,故未在此长留。

水峡口,考其原始应与榆林窟相近,绵延长数里,窟形与榆林窟相似,由于急流冲涮,仅残存六窟,为宋代壁画,考残迹,与北魏相同。父亲为洞窟编了号,未作临摹。

父亲在敦煌近三年,对于境内石窟寺院都作了考察,他倾注精力做了当时所能做到的事,临摹了莫高窟、榆林窟两处流传下来的各个时期较有代表性的壁画,按原样大小,追索原作面貌,用喇嘛磨制的颜色与画布,严格按绘制程序进行,务期达到完整的效果;其定稿之认真,甚于他自己作画。他常说, 临摹是向前人学习,不能随心所欲,必须得其意、忠其行、传其神,不能靠文字解说;在壁画里,无论造型与设色,虽时代相近亦有区分,要看自己是否下够功夫!

父亲临摹的敦煌壁画,有200余件,小者数尺,大者数丈,虽是临摹,有同创作,确系呕心沥血之作。

1943年晚秋季节,父亲由敦煌回到成都,为了整理壁画,他又借居昭觉寺。1944年分别在成、渝两地展出,观者称赞不绝!这200余件作品,现保存在四川省博物馆。

为了对敦煌艺术作进一步的探索,父亲拟去印度考察佛教艺术。1950年,他到了印度大吉岭,并应邀在新德里举行个人画展。继后在日本东京、南美阿根廷、法国巴黎、西德科隆、美国纽约等地举行画展,颇得好评!同时他的绘画艺术也在不断地发展,给予我们很多新的启示,他常以长江、黄山、华山、青城、峨眉、三峡等名山大川为题材,运用各式各样的表现手法,描绘祖国的壮丽山河!

父亲晚年患目疾后难作细笔画,常以泼墨、泼彩法作大染,运用青绿重色与黑墨,浑然一体,形成色墨融洽、光彩有致、意趣天成的妙景,他常称之为“狂涂”,实则为父亲数十年的绘画经验积累,胸中自有丘壑,随兴而至,呼之即来,自非偶然!

父亲不仅精于绘画,对于诗、词、书法、篆刻都有高深的修养。他的诗词多用于题画,书法则无论篆、隶、行、草,都有自己的风格。他一生所用印章甚多,既请国内名家为之治印,亦自己刻治;他以汉印为主,旁及宋、元,成就之大,不在他的诗、书、画之下。他常用的印章如:下里巴人、大千父、张季、季爰、大千居士、可以横绝峨眉巅、春长好、大千世界(白文与朱文)等印章,便是他自己刻的。除此之外,他还擅长于书画鉴赏。

父亲于七十年代末旅居台湾省台北市外双溪“摩耶精舍”,以耄耋之年,仍终日勤于笔砚、治学不倦,在艺术道路上,他是一位永不停步的老人。