王亞法:《難忘的孫家勤先生》

时间:2022-06-06 14:41:25 来源: 作者:王亞法

王亞法:《難忘的孫家勤先生》

作者简介:王亚法,半空堂主,原少年兒童出版社编辑,九三学社社员,中国科普作协第一屆理事,上世纪八十年代初,曾在《新民晚报》连载《彩笔风流》、《失踪的马队》等中长篇小说,並发表诗歌、科幻小说等作品近千万字,其《太空醫院》一文,曾被编入2016年五年级语文上册(鄂教版)教材。一九八八年赴澳定居,创建“澳洲上海同乡会”,旅澳期间,曾为香港《大成》杂志撰写介绍张大千、叶浅予、謝稚柳等老一辈艺术家的文章,并出版《故乡演义》、《他乡演义》、《张大千演义·故乡篇》、《张大千演义·海外篇》、《半空堂记游》、《半空堂杂谭》、《半空堂谭杂》等书籍;二零一一年後,曾三度赴美為伏文彥先生撰寫年譜,并爲多位“大風堂”再傳弟子畫冊撰寫前言;二零一八年和台北故宫博物院合作,编辑出版《摩耶精舍遗韵》画册,近年常为《澳洲日报》、台湾“中时新闻网”等港台报刊撰写介绍大陆艺术家的文章。

《難忘的孫家勤先生》

——王亞法

二〇一〇年十一月,臺灣的朋友傳來噩耗,說張大千的關門弟子孫家勤先生在臺北逝世了,一陣驚愕之後,我眼前浮現出一張照片——張大千在八德園柿子樹下的人物照:假山旁一顆粗壯的柿子樹,枝幹蒼勁,果子紅豔,樹葉濃密,碩果累累,老人身披黑氅,臨風依立,銀須飄拂,手拄拐杖,仰面遠視……我常把照片上的碩果,比作大風堂的弟子……遺憾的是,近年來我凝視這張照片,總覺得柿子在凋零——

張大千大师于巴西“八德園”柿樹前留影

囉蘇說前事

文革後期,我常去張善子的麼女張嘉德的家中,那是大風堂門生在上海的一個活動點,我經常在那裡碰到顧福佑、曹大鐵、伏文彥、陳從周、糜耕雲……。

大風堂同門合影:伏文彥、段慶安、曹大鐵、曹逸如、顧福佑、糜耕雲(左2起)

碰到最多的是顧福佑,他辦事認真熱心,大公無私,是公認的大師兄。

本文作者王亚法先生与张嘉德女士合影

因為那年頭的政治氣氛開始鬆動,香港的親友可以隨意來往大陸,因此會帶來一些關於張大千在海外的資訊和新作照片,同門間會把各自聽到的消息相互傳播,將得到的圖片交換臨摹。

張大千大师《長江萬里圖》

有一次,我看到糜耕雲神秘地從簡易西裝口袋裡掏出一迭明信片,拼攏來是一套完整的《長江萬里圖》。大家爭先恐後傳閱,據糜耕雲說,這是香港廣海集團參大王趙漢鐘先生帶來的,趙那時正在和吉林做參茸買賣,所以可以經常來往內地,後來我知道趙漢鐘是張大千的粉絲,收藏了不少張大千的潑墨山水,還為張大千出版過一本潑彩畫掛曆;趙漢鐘也是謝稚柳的好朋友,來上海時也常去“莊暮堂”走訪。八十年初,謝老送我《莊暮堂詩集》時說:“這是趙漢鐘出資幫我出版的,他不肯要我的印書錢。”

香港《大成》雜誌

又有一次,我看到糜耕雲從包裡取出一本香港出版的《大成》雜誌,交給伏文彥說:“裡邊有篇文章,是寫八老師在八德園和孫師兄的事。”大風堂的學生習慣稱呼張善子為“二老師”,稱呼張大千為“八老師。”

張大千大师漫步八德園

“哪位孫師兄?伏文彥問,因為在巴西八德園,張大千有兩位姓孫的學生,一位是孫雲生,他自一九三六年在北京拜師後,時斷時續,前後跟隨張大千四十七年之久;另一位就是被外界盛傳大風堂的關門弟子孫家勤。”

孫傳芳大帅留影(1885-1935)

“哦,孫家勤,孫師兄,他不就是孫傳芳將軍的哲嗣嗎?”伏文彥接過雜誌翻閱,自語道。

“嘿嘿,是孫傳芳的小兒子。”糜耕雲說。

我記住了孫家勤的名字,,首先是因為孫傳芳的關係。

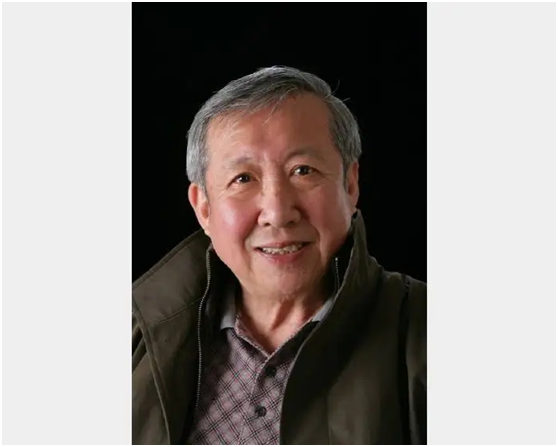

孫家勤先生(1930-2010)

孫傳芳是北洋時代的“五省聯帥”,名滿天下,曾和張宗昌爭奪山東,轟動一時,一九二七年被蔣介石的北伐軍打垮,後隱居天津,一九三五年十一月十三日,被烈女施劍翹刺殺。早年我在工廠打工,有一位叫施正慶同事,是施劍翹的嫡侄,他會畫漫畫,能說會道,喜歡“嘎三胡”(上海話“聊天”之意),我曾聽他講過“施劍翹刺殺孫傳芳”的故事,印象很深。

從糜耕雲和伏文彥的交談中,我第一次聽到大風堂有一位叫孫家勤的,是張大千的關門弟子。

初訪麗水精舍

二〇〇四年,我在杭州美術館的畫展上第一次見到孫家勤,因為相遇倉促,沒有深談,他給了我一張名片,說有機會去臺北,一定找他。

二〇〇六年四月,我受臺灣歷史博物館老館長何浩天先生的邀請,赴臺灣訪問。那時我正著手寫《張大千演義》的第二部“海外篇”。海外篇的重點是寫張大千在巴西八德園十七年的旅居生活,而孫家勤曾經在八德園生活過三年,和張大千朝夕相處,親聞謦欬,受益頗多。要完成海外篇,少不了要找孫家勤,而且請他題寫書名,如有可能,還請他寫篇前言。

那天下午,我去到臺北牯嶺路孫家勤先生的畫室——“麗水精舍”。

一按門鈴,出來開門的正是孫家勤先生。

進了門,按照大風堂的規矩,我稱呼他為“孫叔叔”。

按照張大千立下的大風堂規矩,年輕的對老一輩,均以“伯”、“叔”、“娘”稱呼之,同輩的不論年紀大小,拜門先後,一概以“師兄”、“師姐”相稱,以示尊重。當年伏文彥夫婦在李秋君家拜師,禮畢後,張大千拉著他倆夫婦的手,囑咐道,以後就叫李秋君為“三娘娘”,叫謝稚柳為“謝叔叔”。我採訪糜耕雲和顧福佑時,他們都有同樣的回憶。特別是糜耕雲,他和謝稚柳同庚,生肖均屬狗,到了晚年,糜耕雲對謝稚柳一口一個“謝叔叔”,對陳佩秋一口一個“嬸嬸”,恭敬有加。

孫家勤的畫室,齋名“麗水精舍”,面積不大,陳設簡單,不像有些名家的畫室,牆上掛滿名人字畫,紅木櫃裡擺放名貴古董,這裡只是房間的中央安放著一張畫案,上面整齊地擺放著筆墨紙硯,顏色盆碟——畫案背面的牆上,掛著幾張他的得意之作,畫案的前方懸著一根繩子,晾著幾張剛上過色的畫稿。

幾句寒暄後,我轉身拜觀牆上一幅《幡畫菩薩》的敦煌臨本。

“這是我臨老師從敦煌帶回來的粉本,從八德園起,幾十年來這些稿本,我不知臨了多少遍,可是怎麼也臨不出老師的神韻來,更不要談老師行雲流水般的線條了。”他在一旁解說。

我沒有理會他的說話,正對著他花鳥畫上的一方印鈐困惑,這是一方“三希堂”藏畫上常見的“乾隆御覽之寶”,然而又不像,旁邊另一方“古稀天子”,也是這樣。

他笑著問我:“你看出什麼端倪來沒有?”

我搖頭不語,要說是乾隆印章吧,顯然是貽笑大方,說比乾隆晚出生二百多年的畫作上有乾隆的印鈐,是不合邏輯的,要說不是乾隆的印章吧,這兩方印鈐分明像乾隆的收藏印。

我一臉狐疑。他笑了,笑得像個頑皮的孩子,一臉童真,說:“一方是‘乾隆未覽之寶’,另一方是‘古稀夫子’。大實話呀,此畫乾隆確實沒有看過,故稱“乾隆未覽之寶”;另外,杜甫說人生七十古來稀,我今年七十六歲,也可算是古稀之人,不過我不是天子,只是一個普通的夫子而已。”

我聽他說完,恍然大悟,大喊魚目混珠,跟著他一起大笑。

我轉身,看見牆上掛著一個木掛壁,這是古代文人用來插毛筆的器具,外邊塗有金粉,看包漿有些年代了,是清中期的東西。我好奇地說:“這倒是件老東西。”

他回過頭看我一眼說:“我正要問你,你熟悉張家的人,老師家有位姓范的姑爺嗎?”

我想了一會說:“有的,大千的四哥張文修有個女兒叫張心仁,適配給一個叫范錦文的,這位范姑爺黃埔軍校出身,在國軍中任團長,國共內戰時防守什邡,後來息戈投誠,共軍奬予二百銀元,褒獎書一份,解甲歸田。不料土改時老賬新算,瘐死獄中。”

“他有沒有一個兒子,在成都送仙橋做古董生意的?”他介面問。

“有啊,他叫範汝愚,因為他是雙十節出生,小名叫慶功,與我同庚。”

“哦,那就對了,那天我買完東西,他請我喝茶,聽說我是在臺灣畫圖的,問我知不知道有一個叫張大千的畫家?我說他是我老師。他說他是張大千的外孫……後來我從巴西去美國,和葆羅同機,他和我提起那位范姑爺,和你說的一樣,他還給我畫了一張張家世系圖。”

“那個范慶功現在是專業畫家,小有名氣,成了四川省的文史館員。”我補充說。

“是啊,張家的後代家學淵源,多少沾有一點靈氣。”他說道。

“孫叔叔,在大風堂第二代弟子中,你是得到八公真傳袈裟的一個,而且你的學歷最高,據說你曾在德國的名牌大學獲得雙博士頭銜。”我換個話題問。

張大千大師與弟子孫家勤先生合影一

“嘿嘿,”他笑了笑說:“我的畫不一定比別的師兄畫得好,但學歷恐怕是最高的一位了,但學歷有啥用啊,這幾年我往返大陸才知道,大陸的幾位師兄都比我厲害,如田世光田師兄,何海霞何師兄,俞致貞師姐、美國的那位伏文彥伏師兄更是了得,據老師說他常熟有位叫曹大鐵的學生,不但字畫好,詩詞也寫得一流,還懂收藏理財,我哪敢和他們比呀。”

“我昨天去臺灣歷史博物館,看見你捐獻的那件八公在八德園穿的黑色海虎絨大氅,陳列在玻璃櫃裡。”

“哈哈,”他突然大笑說:“那是我離開八德園的前夜,老師先送我一頂他常帶的東坡帽,我一戴啊,一直拉到耳朵根,老師的頭太大了,我說老師我這個不能戴,老師也笑了,叫師母進房裡取出那件披風說,家勤這個給你吧。”

周企何先生剧照(1911—1988)

一陣笑罷,他突然說:“老師常跟我說起川劇有個演丑角的戲狀元,你知道嗎?”

“知道啊,他說的一定是周企何。”

“對,就是他,老師擺龍門陣時經常說起他。”

“你能看懂川劇麼?”我好奇地問。

“沒有機會看川劇,但我跟外國學生經常介紹川劇……”他說著,忍不住笑了。

“我回大陸後,寄一張周企何演的《迎賢店》碟片給你,你一定喜歡,他那個糟老頭呀,扮演老太婆真是絕了。”

周企何先生演《迎賢店》剧照

說起周企何,我又不免和他聊起坊間傳說的關於張大千和筱鶴卿的故事。

周企何是川劇名醜,小鶴卿是川劇名旦,夫妻兩人,昆檔不亂,珠聯璧合,上世紀四十年代曾紅遍四川。

談到小鶴卿,孫家勤說起了那幅著名的“小鶴卿戲裝圖”——這是一九六零年張大千在巴西時,看了李香蘭演出的電影《白蛇傳》而畫的。畫上的小鶴卿手揮絹帕,含羞掩面,嬌媚之氣,透紙而出,手帕的線條,流暢飄逸,如風如水,令人叫絕。

畫下半部的題跋寫道:“……因憶在成都時與孝慈、嶺梅,同觀小鶴卿《斷橋相會》……往事遂如隔世,朋輩星散,而鶴卿埋玉亦十二年矣……能無感慨!”

“據我採訪周企何所知,小鶴卿死後,張大千送畫送錢,幫周企何料理後事,在坊間一度傳為美談。”我說道。

“老師對朋友有情有義,是有口皆碑的。”他補充道。

“對於張大千的傳奇人生,一九八三年峨眉電影製片廠曾經邀我談拍電影的計畫,謝稚柳也答應為片頭題詞,結果我出國,這事也走黃了。”我把這事告訴他。

孫家勤擺擺手說:“給老師拍可不容呀啊,老師每一個動作都很美,提筆舉筷,優雅有度,我看要找出一個演員來模仿他的氣質,很難。”他等一等又說:“老師畫畫從不馬虎,從不畫乞丐、癩頭和尚等這類不美的人物。他畫的都是高士美女,秀麗山川,和他一起吃飯,有時興起,他會把外衣脫下,但只要說照相,他會立即穿上,捋順鬍子,提起拐杖,擺出一副姿態,老師沒有一張不順眼的照片留在人間。”

张大千大师与孫家勤先生全家合影于八德园

張大千大師與弟子孫家勤先生在八德園合影二

我問:“八德園的原址還有遺跡可尋嗎?”

他頓時臉色黯然,搖搖頭輕聲說:“沒有了,已經變成一座大水庫了,春過了無痕,一點痕跡都沒有了。有一年,中國駐聖保羅領事館的一位官員要我帶他去參觀,我說不去,他問為什麼,我說我看到會哭的……”

說到這裡,他聲音有些嘶啞,有些顫抖。這顫抖聲裡包含著多少他對老師的深情,對八德園的懷念,對那段生活的追憶。

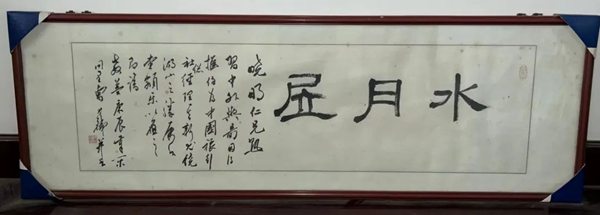

晚得此生 吾門當大

也許是前幾天的探訪,拉近了我和孫家勤先生的感情距離,在我離開臺灣的前一天,他來電話,約我上午到他家喝茶聊天,並為我題寫書名。

當我趕到他家的時候,他已經準備好了茶點,一進門他指著一位女士對我說:“亞法,這是我的夫人趙榮耐,以後你就叫他嬸。”

“嬸”是北方人喊叔輩夫人的稱呼,顯然他沒有把我當作外人。

本文作者王亞法先生與趙榮耐女士合影

他家的書房,顯得比“麗水精舍”畫室富麗,牆上掛著一張黃君璧的山水。最顯眼處的大鏡框裡,是張大千為他題寫的長跋,在征得他的同意下,我抄錄了全文:“孫家勤字野耘,山東泰安人,故孫馨遠先生少子也,幼失孤,居故都久年,十一二年即好繪事,諸老前輩見之,歎為宿寤,從陳林齋先生學人物,已而入輔仁師範大學美術系,大陸淪陷後,來台入師範大學,業精苦求,進而從黃君璧先生學山水,金伯勤先生學花鳥,極為二公所稱許,卒業後即受聘為本校國畫講師曆九年,乃遠來巴西從予遊,次數年中,乃力模敦煌六代三唐以來壁畫,學業大成,元明以來人物一派,墜而不傳,孫生可謂能起八代之衰矣,晚得此才,吾門當大,中外月刊寓書索刊其書,喜為識之。五十八年己酉秋,蜀郡張大千爰。”

這是我所見到的張大千為門人題跋中最為深情並茂,文字累累的一篇。尤其“晚得此才,吾門當大”一句,滲透了先生對晚輩的殷切期望。想當年張大千拜曾農髯老夫子門下的時候,曾老夫子也在他的畫上題過“得此門徒,吾們當大”之句,代代相傳,拳拳之殷。

張大千大師與弟子孫家勤先生合影于八德園

抄完題跋,我說:“我和施劍翹的侄子曾同過事,聽他說過施劍翹刺殺令尊的故事。”

他馬上說:“這件事出頭的雖然是施劍翹,但背後另有隱衷。”

“是嗎,誰,為什麼?”因為在近代史上,對這個案子似乎已有定論,我初聞此說不禁有些驚詫。

“有藍衣社在背後操縱。”他說。

“為什麼?”我緊追不捨。

“我父親是日本士官學校畢業的,藍衣社怕日本人扶他出山,先下手為強,除之後快。其實我父親已經下野,已無意參政了,父親一生崇武,沒有得到善果,所以家母要我遠離政治,做個畫家文人,這是我從小就學畫的始因。”

施劍翹女士留影(1905-1979)

他邊說邊打理畫案,然後為我題寫書名——《張大千演義·海外篇》,等他題完,我出示“張大千仿陳白陽花卉”的長卷,請他掌眼。

孫家勤先生為本文作者王亞法先生題寫書名並合影

他打開畫卷,仔細地從頭到底看了一遍。連連贊口道:“真是老師的中年力作,你看當年老師畫的花蕊和晚年畫的略有不同。”看到最後他突然問:“為什麼老師沒有題款呢?”

“這是張家的舊藏,據張家人說,這是大千先生給學生做示範的,你覺得有疑問嗎?”

“絕對不會有疑問,別人沒有這個筆力,也臨不出這種神韻,我奇怪他為何不落款,經你怎麼一說,我明白了。”他仔細看了陳丹城先生題的引首,又看了歷史博物館老館長何浩天的後跋,說:“我也狗尾續貂題幾句吧。”

題完手卷,已近午飯時間,孫叔叔提議請我吃飯,嬸因為下午有事,說不奉陪了。

“麗水精舍”離牯嶺街不遠,這裡有不少小吃店和書店。

吃罷午餐出來,他說要去見一個朋友,如果我有時間,可以一起去。

我來臺灣本是旅遊,當然樂意跟他一起隨意逛逛。

在臺灣有一些特殊行業,我說特殊,是因為這些行業在大陸是被指搞迷信活動的。這些店鋪一般不大,專賣一些稀奇古怪的法器,兼看風水、辟邪、問凶吉、相面、排八字,甚至扶乩……這些店有點像辦公室,又像中醫診所,有些神秘。他進去和朋友聊天,我在外面等著。不一會他出來對我說:“我十幾年前曾經做個一個心臟手術,割了一段腿部的靜脈代替心臟動脈血管,醫生說用十年沒有問題,現在已經超過十年了,我有點發怵。”

“不會的,看你這麼健康,怕什麼?”我嘴裡這麼安慰她,心想,這個學貫東西,大半輩子在西方受教育長大的大學者,最終還是信奉東方文化,膺服在張大千先生,成為大風堂的入室弟子。

再訪麗水精舍

二〇〇九年二月,我再度去臺北。

我知道孫家勤能豪飲,特地從大陸帶了兩瓶好酒,一瓶“茅臺”;一瓶“五糧液”,一出機場我就打電話給他問:“孫叔叔,我帶來兩瓶好酒,你喜歡茅臺還是五糧液?“

他打趣道:“隨便,兩瓶都可以。”

“不行,”我知道他故意混淆概念,明白告訴他:“我只能送你一瓶,你優先挑吧。”

他笑道:“哈哈,只能要一瓶,那就要茅臺吧。”

我在臺灣住在羅旭彰先生家中,他是個素食主義者,跟著每天吃素。而我是一個嗜葷成性的肉食主義者,一個星期不吃肉,腹中躁動,十分難熬。

那天中午,我和羅旭彰去麗水精舍,一進門,我指著羅旭彰,模仿李逵的口氣說:“孫叔叔,這幾天我跟著這個傢伙天天吃素,嘴裡要淡出鳥味來了。”

他聽了哈哈大笑,哄孩子般地說:“鐵牛是不能沒有肉吃的,這附近有家隨園飯店,專做譚家菜的,他家做的東坡肉一流,過一會我請你去過癮。”

和孫家勤聊天總離不開談藝術和他的老師張大千,今天的清談又是從川劇契入的。

是我先問:“孫叔叔,我寄給你的周企何川劇《迎賢店》碟片收到沒有?”

“我看了好幾遍,真好,怪不得老師稱他為戲狀元,可惜我沒眼福看他的演出。”

“嗨,我倒是看過,那是八十年代初,文革後他第一次來上海演出,我去採訪他。他說你們年輕人沒有看過我的戲,也許這是我來上海最後一次演出了,他送我兩張票,請我看他的《迎賢店》折子戲。”

“聽老師說,川劇還有一位旦角叫陳X舫,也是演技一流。”

我神秘說:“據成都的老輩傳說,這個陳X舫和八公有過……”

“這個不奇怪,我認識很多偉人,都患有寡人之癖,老師當然也不會例外。”他已經明白我的意思。

“我認識另外一個朋友,他在採訪陳X舫的時候,陳直言不諱地承認此事。這位朋友問他,這件事可以見諸文字嗎?陳灑脫得很,說沒有問題。那位朋友怕有後患,當場讓她在採訪本上簽了字。”

張大千大師與李秋君女士合影

我又跟他提起上海馬當路西成裡的十七號的張大千故居,告訴他:“我已經向上海有關領導建議,張大千故居離‘新天地’旅遊景點僅一箭之遙,如將那裡改造成上海大風堂景點,一定能吸引更多的海外遊客,可是他們沒有興趣,。幸虧靜安區的領導有心,在李秋君故居的門口釘了一塊小銅牌,指明這裡曾經是‘大風堂’舊址,張大千曾經在此開課授徒,最著名的是,張大千在這裡和梅蘭芳的世紀之會,在上海的文壇上留下經久傳誦的佳話。”

“老師曾經跟我說過西門路的故事。”孫家勤介面說:“我告訴他,西門路那一帶本來是家父的財產,後來劃到我幾個姑奶奶名份上去了。”

孫家勤對上海饒有興味,他說:“可惜小時後生活在天津,懂事後就出國,對上海的印象不深。下次我去上海,你安排時間陪我出去走走,還有蘇州的網師園,是老師生活過的地方,在八德園的時候,老師經常跟我聊起在網師園的往事。”

那天孫家勤的談鋒甚健,吃罷晚飯,餘興未了,又約了幾位學生,去他家中聊天。記得他的學生中有位叫阿梁的,是位在美國小有名氣的雕塑家。據阿梁自己介紹,他是廣東人,六十年代偷渡至香港,後來去美國打工,自學成才。那天在孫家勤豪興的感染下,阿梁興致勃勃,給每個人畫了一張素描……

豈料那次難忘的聚會,竟是我和孫叔叔最後的交往。

送 行

臺灣人把追悼會叫做大殮,這是中國人的傳統叫法,因為大陸的破四舊沒有波及到這個小島,所以這個叫法在臺灣被保留了下來。

孫家勤是天主教徒,他的大殮在臺北羅斯福路的“耕莘天主教堂”舉行。

二〇一〇年十二月二十一日,我一下飛機就趕到那裡,簽到處已經排起了長龍。

儀式十時開始,靈堂以淡藍和白色為主色調,四周佈滿鮮花,樓上樓下擠滿弔唁者,兩位神父輪番主持,二十多人的唱詩班,低沉吟唱,神父講了許多聖經的箴言,其中有一句給我印象極深:“任何輝煌都要幻滅的……”

孫家勤的遺體安詳地躺在白色的西式棺木中,當我捧著玫瑰花,朝遺體作鞠躬時,突然想起,去年他來電,要我幫他查閱“西府海棠”一詞的出典。他說好幾次聽大千老師說過“西府海棠”,但不知道是花名還是典故。為此我查過不少資料,最後我請教了馮其庸先生才得到答案,然而我已經無法告訴他,成了永久的遺憾;我又想起,當初為何不向他深究藍衣社縱容施劍翹刺殺孫傳芳的內幕……然而一切都太遲了。

行文至此,我眼前突然浮現本文開篇時的那張照片:張大千手拄拐杖,身披黑氅,銀須飄拂,臨風依立,身後的柿子樹,枝幹蒼勁,濃密樹蔭中那些象徵他弟子的果子紅豔欲滴,然而我似乎看到在狂風中,又一隻紅熟的柿子凋落下來……

附:在整理本文時,張大千在大陸的最後兩位弟子,伏文彥先生和葉名佩女士,分別于2021年末和2022年初先後仙逝。再神視那顆柿子樹,已經是果實凋盡,滿樹蕭然了,但可告慰的是老樹幹還在,大風精神盎然,相信來年能結出更豐碩的果實。

伏文彥先生(1920-2021)

葉名佩先生(1929-2022)

初稿於二零一一年三月,再稿於二〇二二年六月五日食薇齋北窗