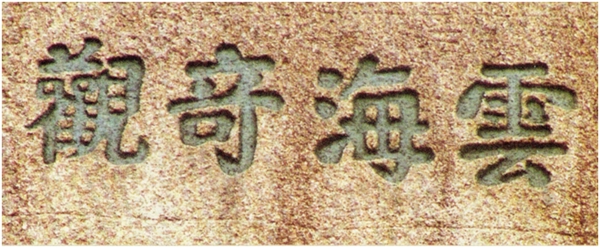

谦谦君子 文人风骨——漫说大家陈从周先生

时间:2020-11-02 10:35:32 来源:三惜草堂书画馆 作者:王宝林

谦谦君子 文人风骨——漫说大家陈从周先生

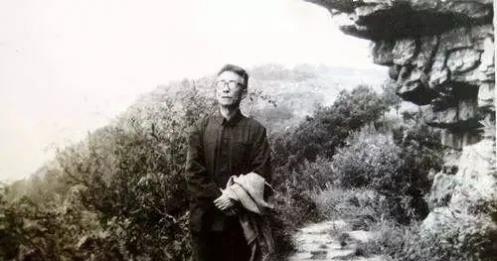

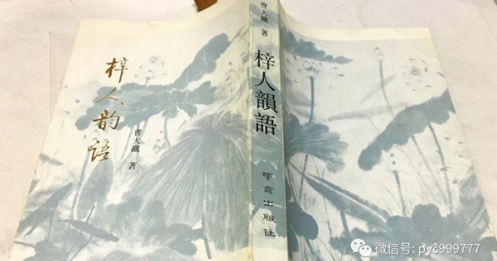

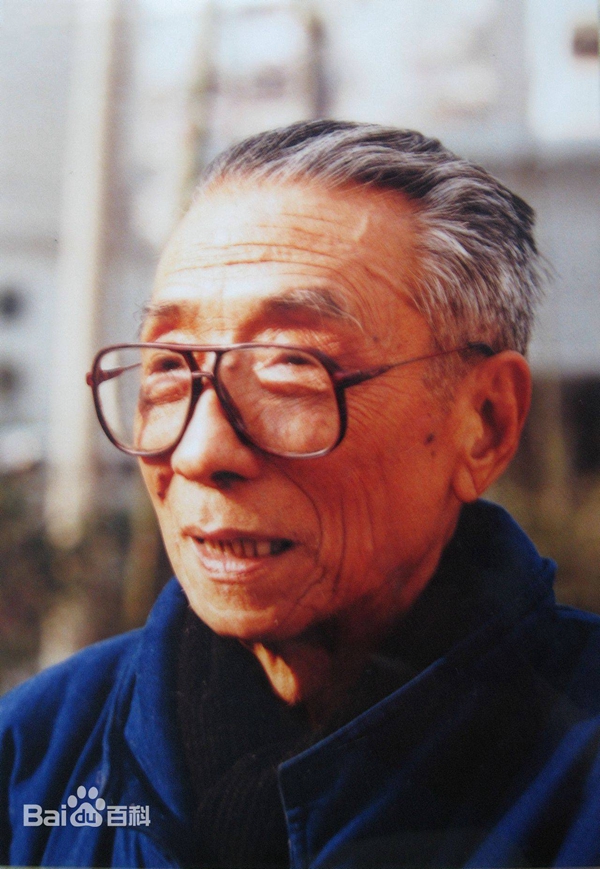

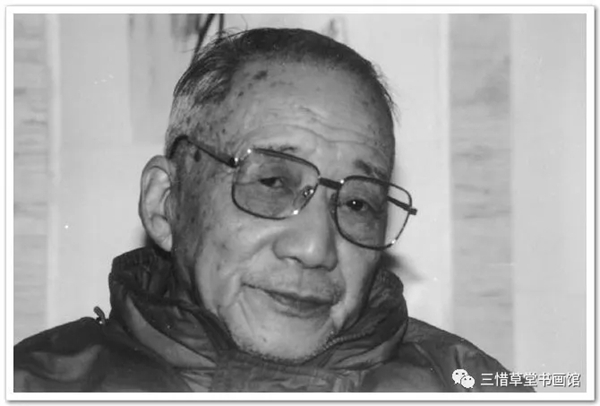

我之于陈从周先生,先读其文,再赏其画,最后了解他的人生之旅。他散文有晚明风格、诗词清丽可诵、书画秀润清逸,还擅昆剧,他凭借深厚的传统文化功力,把中国古园林艺术的诗情画意诠释得淋漓尽致。多年前我第一次去上海开会,曾去福州路淘书,购得沈尹默先生题签的《陈从周画集》和《梓室余墨》。后来会议组织者又安排去逛上海的豫园与苏州园林,一路翻看先生的书,欣赏着众多与陈从周有关联的园林,这一趟竟成了名副其实的“陈从周之旅”。

少年陈从周曾立志成为一名文学青年,因为和大多数老一代知识分子相似,他的家族谱系繁复到让人目眩神迷的地步。他是大诗人徐志摩的表妹夫,而徐志摩的父亲又是陈从周的嫂嫂徐惠君的叔叔,这种双重情谊使得陈从周从小就对徐志摩有特殊的好感。陈从周13岁时徐志摩不幸罹难,他把这种特殊的好感逐渐转变为一种追星族般的收藏嗜好,他从徐志摩的前妻、遗孀和堂兄弟中获取了大量第一手的资料,并且在耗费了一些时日后,将这些资料编辑成颇负盛名的《徐志摩年谱》一书。

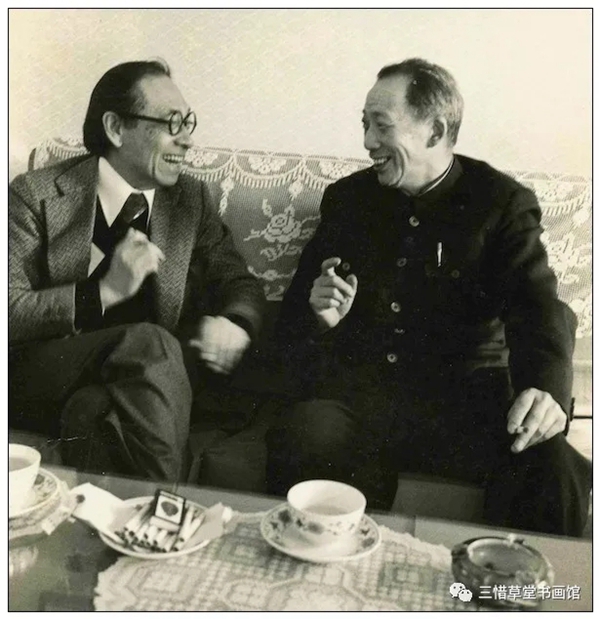

因为徐志摩的关系,陈从周16岁时就与梁思成、林徽音等建立了友谊。梁思成把陈从周带到了一个崭新的世界,一个迥异于徐志摩言辞华丽的文学世界,而又和中国文人非同寻常的抒情气质相一致。陈从周很快就从一个狂热的文学青年的圈子里走了出来,进而投身于当时还属于新潮学科的古建筑和园林学的研究工作。多年后,在一次重要的自我检讨会上,梁思成漫不经心、甚至有些戏噱式地说:“我流毒是深的,在坐的陈从周他便能背我的文章,我反对拆北京城墙,他反对拆苏州城墙,应该同受到批判。”而陈从周没有怨恨梁思成,他为能和这样优秀的学者、建筑大师一同面对挑战和谩骂而感到自豪。这种文人的身份和古怪脾气也一直陪伴他的始终。

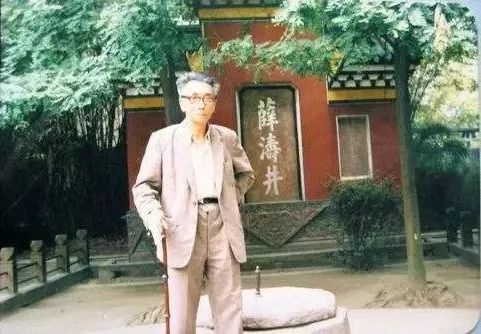

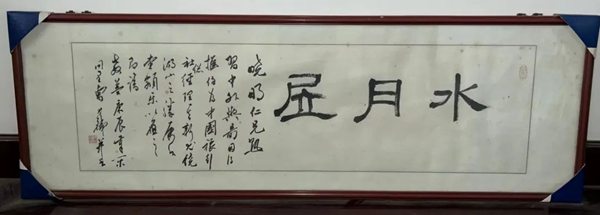

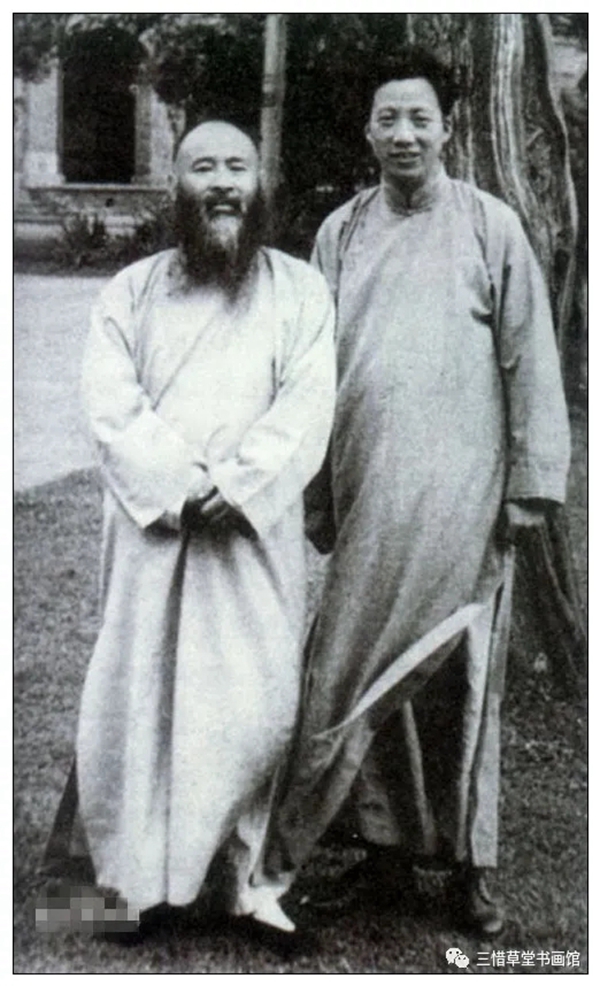

苏州网师园是陈从周老师张大千的故居,他曾在此向大千居士学画。若干年后,当他故地重游时,园林已破旧不堪。于是他于1958年向当时的苏州市长李芸华建议修复和开放网师园,于是,网师园经过修缮后于同年国庆开放迎宾。建国以来,上海、江苏、浙江、云南等地无数古建筑、古园林的设计修复都凝聚着他的心血。他还把苏州网师园以“明轩”的形式移建到了美国纽约大都会博物馆,成为将中国园林艺术推向世界之现代第一人。

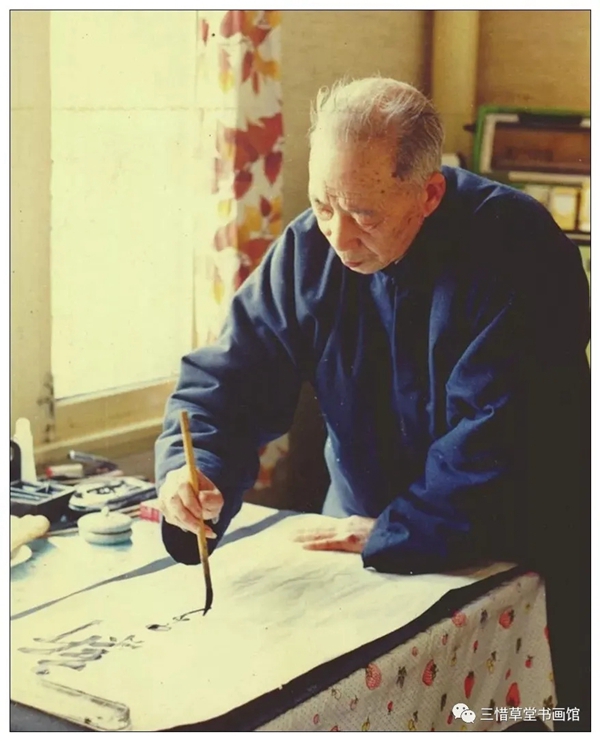

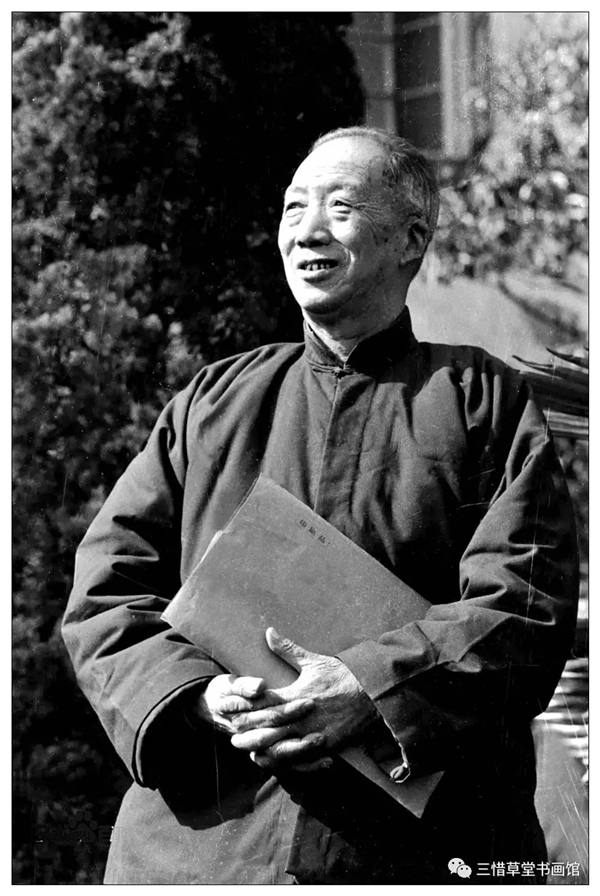

陈从周先生是位才华横溢的文人,具有诗人、画家的感情和气质,又有中国文人所特有的幽默诙谐。他并不善于言辩,但他的演讲或报告,常是风趣横生,令人捧腹大笑。他很努力,勤于耕耘,每日必写必画,从不停笔。他心地极好,虽然受过许多打击、排挤的伤害,但他从来没有害人之心。他没有架子,对人对事一律平等,上至省长、市长,下至门卫、司机、炊事员,都有求必应。但在对园林、古建筑的保护问题上,他确是极易冲动,据理力争,寸步不让。类似举动确实有些效果,但也不能尽如人意。所以他在文章中不断有“他馆已随人意改,遗篇犹逐水东流,漫引清泪上高楼”、“苏三案件发还洪洞县”之类的叹息。

1992年,上海某官员主张将徐家汇的一幢历史悠久的建筑拆除以保证地铁工程的顺利实施,陈从周认为开了这样的先例会对以后的古建筑保护造成极大的威胁,因而是不理智的。可这位领导并没理会先生的建议,惹得陈先生拍案而起,忽然血压升高,手脚冰凉,中风住院,好不容易捡回一条老命。1995年再度中风并发胃出血,后日益严重。中风使他躲避了许多无聊而又碍于情面的会议,但也给他的身心造成了不可挽回的灾难性打击。他在最后的岁月里仍然试图挣扎着移动他那双苍白、瘦削的手来写作他所热爱的诗词、昆曲、园林和亲友,这种美好的愿望终于在2000年3月16日凌晨划上了令人悲痛的句号。

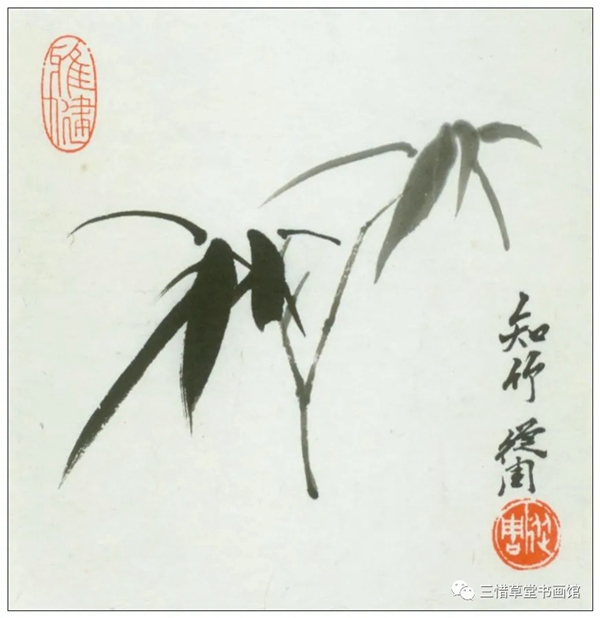

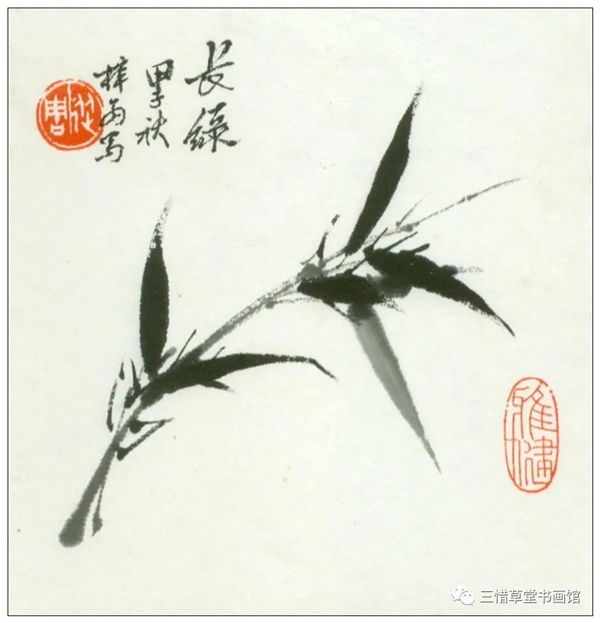

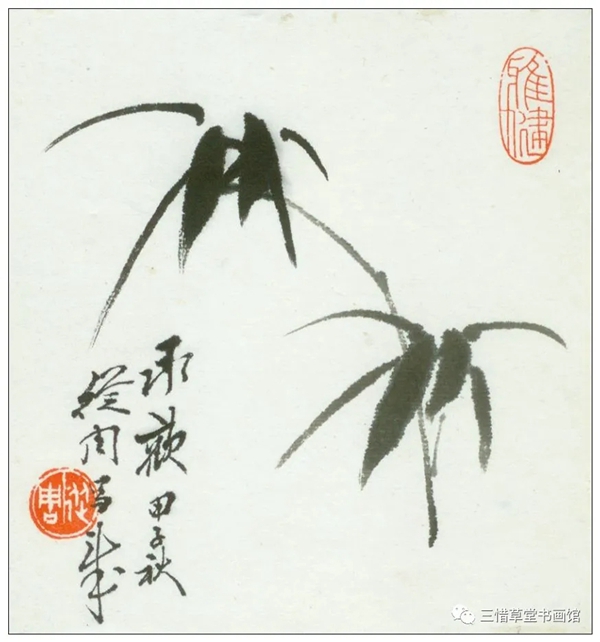

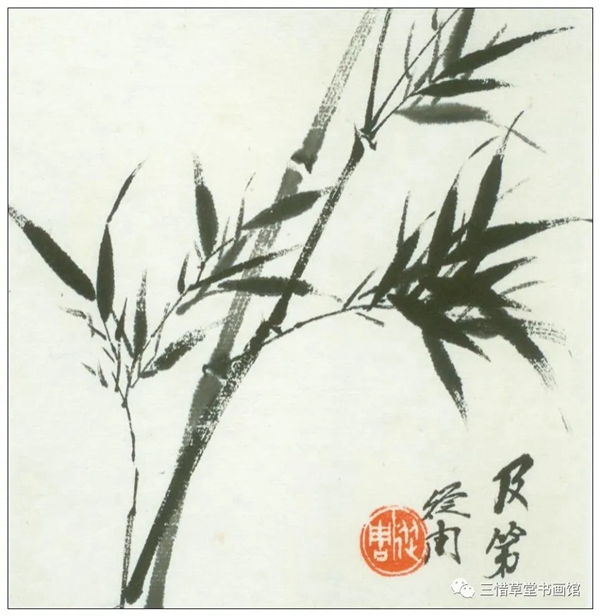

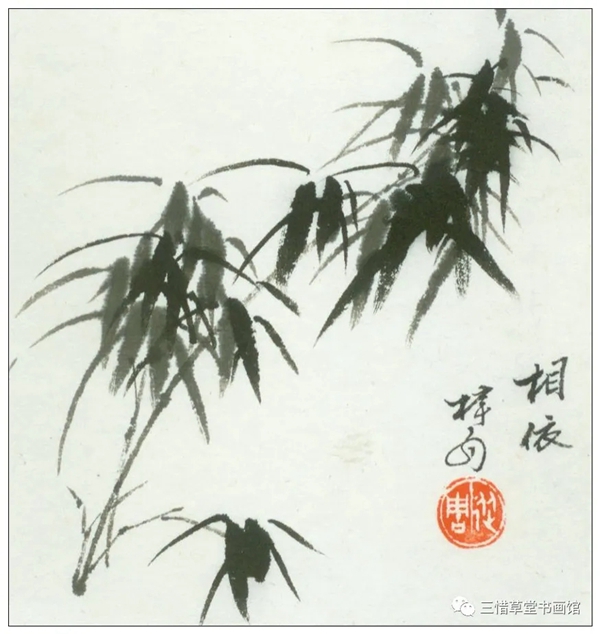

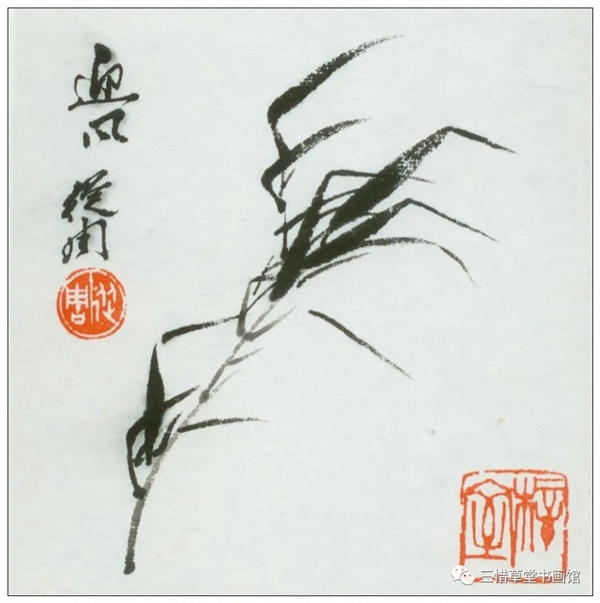

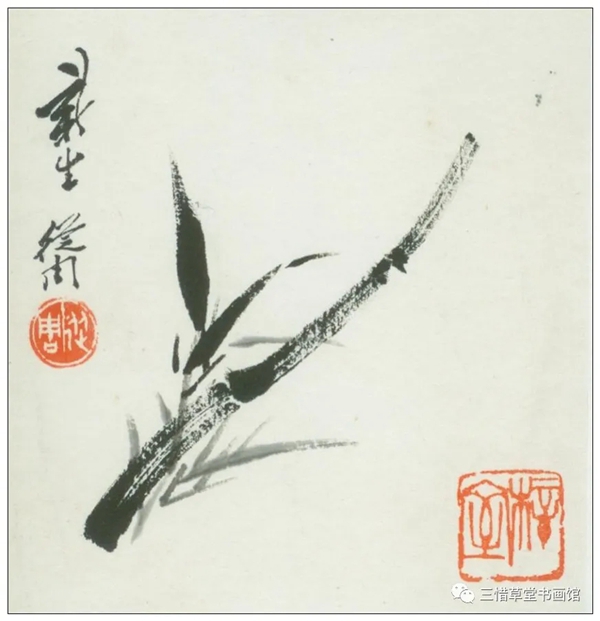

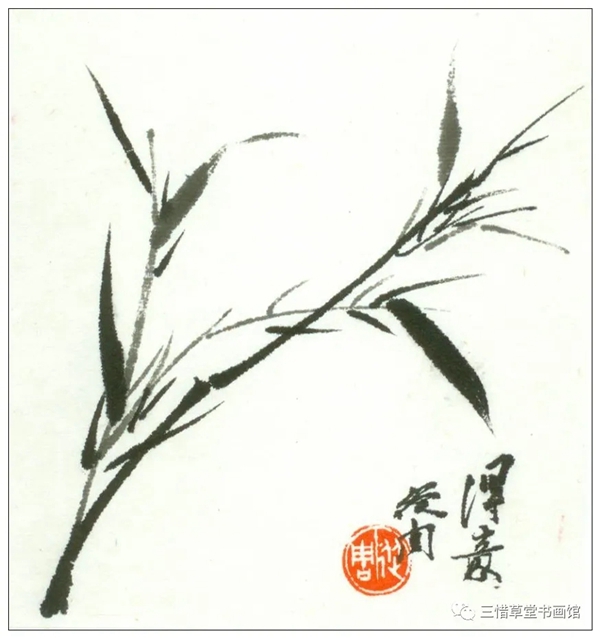

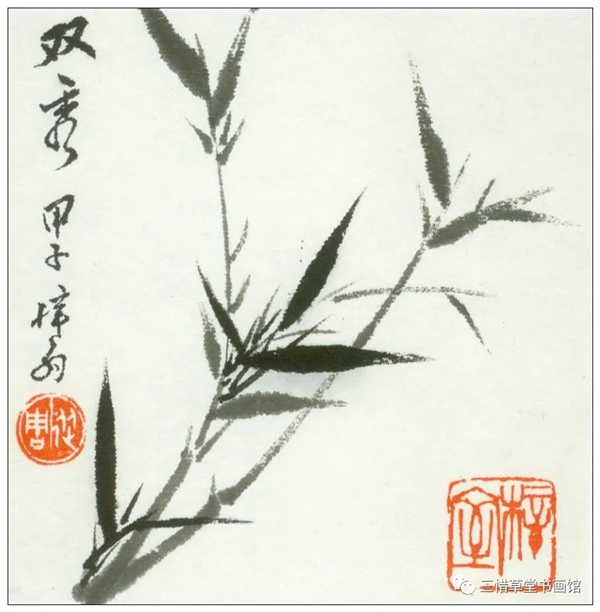

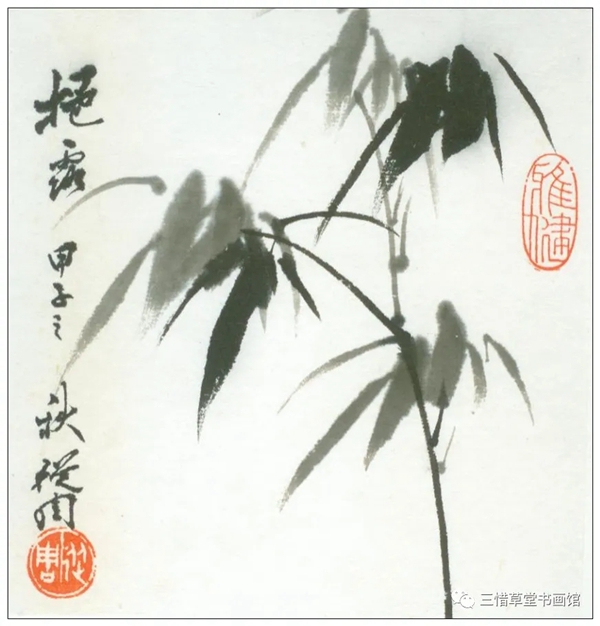

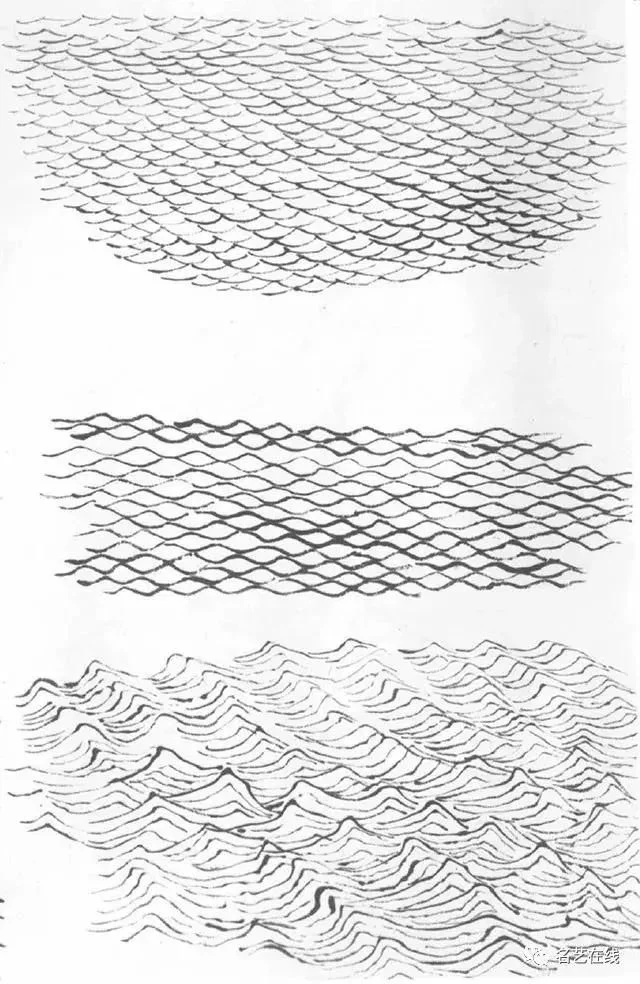

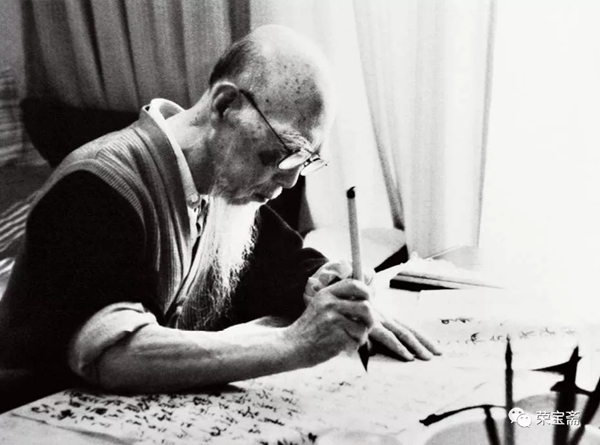

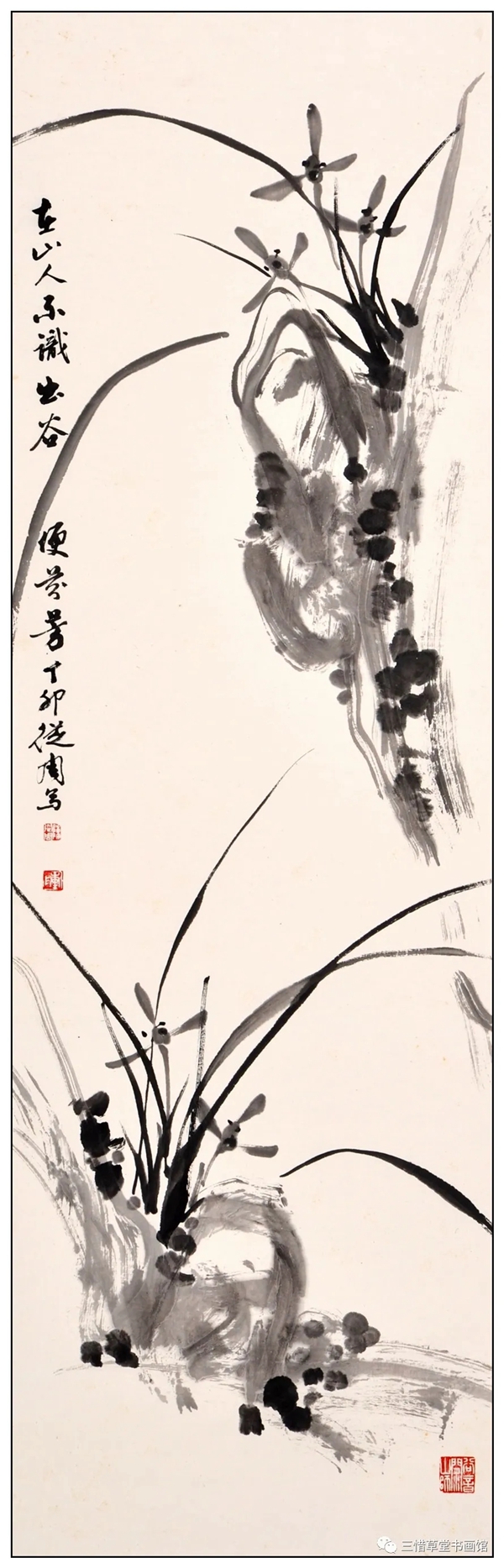

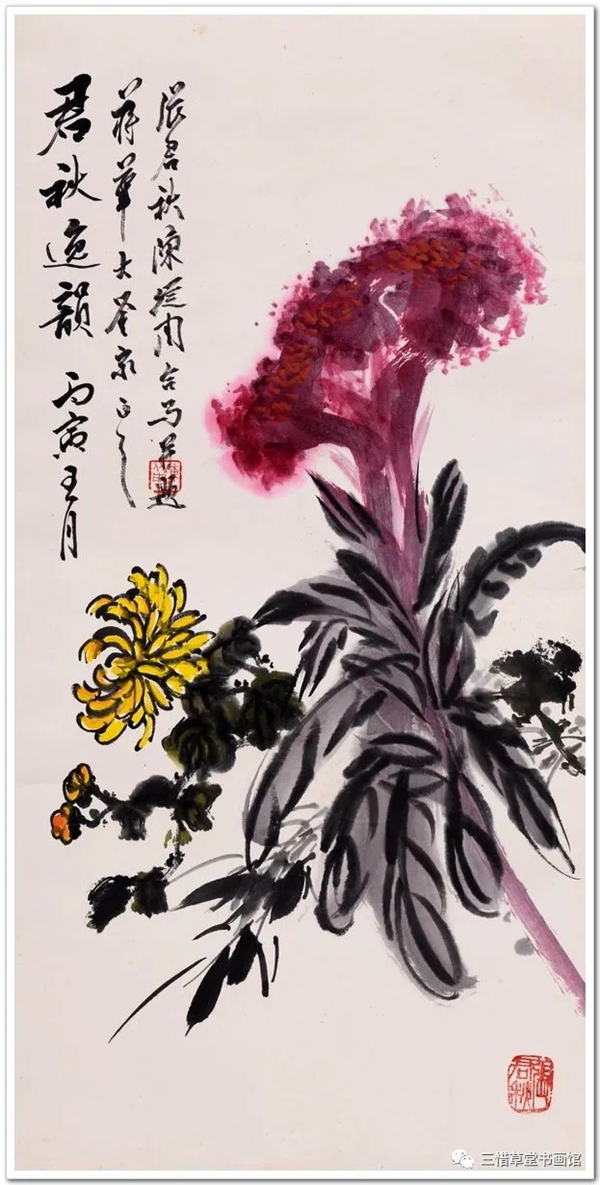

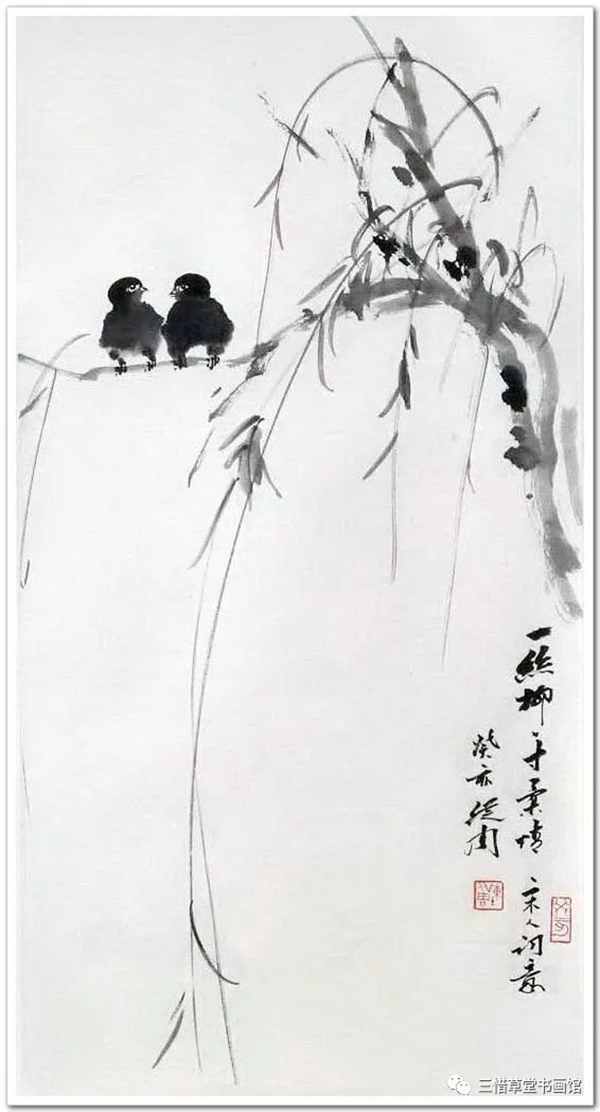

陈从周是张大千的入室弟子,深受老师的喜爱和夸奖。1948年,30岁的陈从周在上海举办个人画展,以“一丝柳,一寸柔情”,蜚声海上画坛。出版《陈从周画集》,张大千为之题签。他擅画松、梅、菊、竹,尤喜绘竹。中年以后,所绘兰、竹,评家称为“意多于笔,趣多于法,自出机杼,脱尽前人窠臼”。他说,“看山如玩册页,游山如展手卷;一在景之突出,一在景之联续。”;“画究经营位置,造园言布局,迭山求纹理,画石见颇法。”1978年冬,他应邀为美国纽约大都会博物馆设计“明轩”,贝聿铭嘱他写就墨竹长卷《名园青霄图》,复请国内文化耆宿、书法名家题咏,现存纽约贝氏园,成为一件极为珍贵的书画名品。

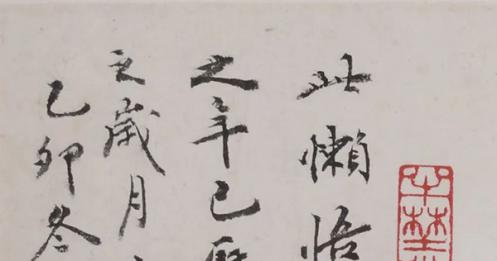

1999年中秋,我曾有缘收藏一幅陈从周先生代表作《一丝柳,一寸柔情》,今年中秋又收藏了他的一套极品代表作——《十开墨竹册页》。欣喜之余,重读先生的道德文章,回顾先生曲折而伟大的一生,拉杂写下以上文字。其实,对于先生一生的评价,还是先生自己评价自己更为精辟:“以园为家,以曲托命,寄情山水,淡泊人生。”

2012年10月17日23时王宝林于三惜草堂