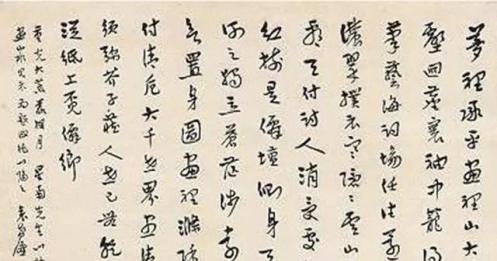

对话:张大千和马晋

时间:2024-03-11 08:52:51 来源: 牟成画院 作者:牟卫东

对话:张大千和马晋

一位仿石涛、金农作品盖世无双;另一个与祁井西合作造郎世宁的罕有人能识别;工作原因,是需要对美术史有深刻的理解,二位做到了。

张大千

或谓石公(涛)为画苑之杰,由于顿悟。余独谓法华境界,实由渐悟而方跻。

马晋:

读董其昌画眼,有谓下笔便有凹凸之形,虽曰气韵不可学,然读万卷书,行万里路,胸中自无尘浊,信手挥洒,皆为传神自如,惜墨泼墨随处毕露,其真所谓画家六法三品思过半矣。

张大千:

余昔藏石公为其友吴逸云画山水题云:“作书作画,无论先辈后学,皆以气胜。得之者,精神灿烂,出之纸上。意懒,则浅薄无神,不成书画。善收藏者,勿求纸之短长粗细。古人片纸只字,价重拱璧,求之不易,然则其临笔亦不易也。

马晋:

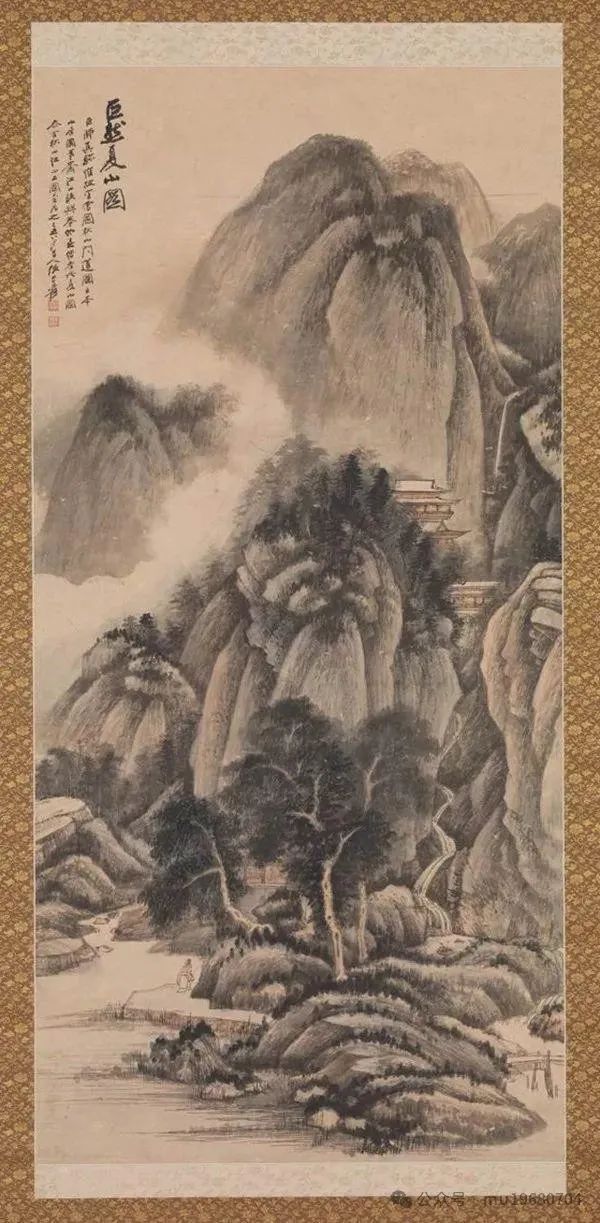

如画平远则师赵大年,层峦重翠则师江贯道,朝起看云气变幻,可借笔端重重写出。曾游洞庭湖,尝推篷远望,仿佛米家墨戏遇诸眼帘,故皴法则用董源麻皮皴及《潇湘图》点子皴,树用北苑、子昂二家法,石用大李将军。画中山水位置,皆各有门庭,不可相通,若赵千里之柳,马和之松,李成之枯树,后人虽有变易,然亦不离本源。如赵文敏萃古人之美,于树木不在石上着力,而石自秀润矣。古人画不从一边生,其详处、略处、虚处、实处,悉皆以意取之。故远密风韵,莫不适合,所以画山水须明分合、分笔,乃大纲宗也。有一幅之分,有一段之分,于此了然,则精于画道者过半矣。

张大千:

故有真精神、真命脉一时发现,直透纸背,此皆是以大手眼,用大气力,摧锋陷刃,不可禁当,遂令百世后晶莹不灭,即如文天祥先生所谓:“檐展书读,古道照颜色’也”。观石公自道甘苦如此,得非渐悟之效耶?

马晋:

画无笔迹,非谓其墨淡模糊而无分晓也,正如善书藏锋,如锥书之藏锋,在执笔沉着痛快,人能知善书执笔之法,则能知名画。无笔迹之说,吾人作画当穷工极研,师资造化,能为摩诘而后为王洽之泼墨,能为营邱而后为“二米”之云山。米氏父子,宗古法而不拘泥,故其用笔可谓尽得。

张大千:

余又见石公与其友哲公书云:“此数幅皆写宋元人笔意,不提出则更有趣。”此得非英雄欺人哉?然正是宋元人为我役,非我为宋元人役也。故石公画论云:“好古敏求,则变化出矣。”

马晋:

画之道宇宙日月在乎手,烟霞山水存诸胸,故作画者,当求其有生机者而为之。荆浩自号红谷子,其自撰《山水诀》一卷,语人曰:“吴道子画山水有笔而无墨,项容有墨而无笔,吾当采二子所长,成一家之体······盖有笔无墨者,见落笔蹊径而少自然;有墨无笔者,去斧凿痕而多变态。”宋画多脱尽羸纤刻画之笔,然各随所见,或专画山,或专画水,或专写江南山水,或专传北方海岸,与夫盘车骡纲,以及专画苕霅,专画潇湘,用笔各各不同,位置亦各有异,不得相混。如赵大令之平远,天然秀润;倪云林之荒率苍古,亦尚工致。后人作平远,或扇头小景,莫不以此两家之法为法,画者意中有意,斯玩之味外有味也。

张大千:

余尝语门弟子,七分人事三分天。三分天资,人人得而有之,七分人事,人人能之而未必能。今因石公之渐而得妙果,重申吾意,以告吾后生,亦苦口甘言也。石公此卷,着墨无多,创境幽邃,有非石谷子所能。王司农称:大江以南当推石涛为第一,信非虚语。

马晋:

画树须纯密而不杂,秀润而不滞,前所述树木四面皆可作枝者,有左看不入画者,右看入画者之故也。所以传其神者,全凭点缀成形,使其与心手相应,有不期然而然者。至于小树之最要者,贵有淋漓尽致,枝柯取乎简约,形影亦须畅茂,枯树则于茂林中必不可少之间出,不如是不足以见苍秀,郁郁森森中,偶有一二古怪挺出,肥瘦参差,其妙处正在此也。画树须视乎幅轴,如于叠嶂峻岭,则当取直枝直干,使彼此有所凭借,而成模糊郁葱之势。如布园景,则须杨柳梧竹,或古桧苍松,可允称矣。《潇湘图》则异是,宜乎舍大树而取荒远,湮没门户,自各有别矣。

张大千:

画竹自石涛和尚好为野战,后之学者宗之,遂流入狂肆怪诞。赵鸥波诗云:“石如飞白木如籀,写竹还与八法通。”更无知者矣!

马晋:

至于画山,其势先以轮廓定之,然后皴法。古人运大轴,虽其中细碎处甚多,要不外乎取势为主。古人有云:有笔有墨是,若徒有轮廓而无皴法,谓之“无笔”;有皴法而无轮廓,谓之“无墨”。所以远山之起伏,疏林之高低,要皆是轮廓皴法有笔有墨之手法也。

山水树木之画,第一须先得乎势,山水之用笔,当取幽邃深远,林泉澄清,树木中有写垂柳,其枝头当半明半暗,有迎风摇扬之思。然春夏秋冬春、风雪晴雨,俱要一一相称,如二月之柳条未垂,九月之柳色已衰,饰色亦不可相混,吾人当不可不体此意也。

山之写意有海外山、江南山、洞庭两山等之论,郭汾阳论画山之意,有可望可游可居之别,江南之九子山为可望而不可游,与居斋山则为可游而不可望,惟洞庭山则胜于可望可游为可居者,以其能令人起高隐之思之故也。

张大千:

明末四僧画,高情逸韵,皆成一家法,寻其源流,并出于黄子久,然亦有别。渐江入笔即黄,石溪、石涛、八大,则由董玄宰而上窥子久者。渐江居黄山久,喜画奇松怪石,笔墨简贵,世人遂以为近倪迂,实则黄多于倪也。

马晋:

作画学古人,而能变易其法,即不流为离堵间物。如王叔明之画,虽由赵文敏风韵中得来,然其不仅专师文敏,将唐宋诸名家多反陈舍取。又以董源、王维为宗,否则未必不为文敏所掩,故其画奄有前规,虽不如倪云林之淡然天成、苍老古气,然其与吴仲圭之神气,黄子久之风格,足堪并称者,亦具有纵横气派耳。

张大千:

石溪苍茫沉厚,或以为出于黄鹤山樵,殊不知玄宰空灵,石溪变之以沉郁,不期与山樵比迹,若必谓其出于山樵,则形相之论也。

马晋:

昔人评大年之画有云:“得写胸中丘壑。”行万里路,读万卷书,不求其作画祖,而后人之目为画祖者,有不期然而然者矣,吾侪其各勉诸。其后有侯崤曾者,字晋瞻,通政侯忠节公之从弟也,其风流潇洒,工诗能文,所谓金吾世胄,王谢多才,亦善刀刻,取法朱氏,亦深得朱氏之精妙,竹刻流传不多,以其不轻与人故也,在朱氏之后,亦有秦一爵者,法本朱氏三松之法,并能运以己意,平日自持矜贵,不苟徇人求,故传世亦不多。

张大千:

石涛笔法、墨法,并承玄宰,特不落畦径,游心象外,不为人识破耳。余藏石涛寄画与友书云:此数幅皆写宋元人笔意,不提出则更有趣。以知其如何驱使宋元人而不为宋元人役也。至于八大从玄宰以窥子久,三百年来无有人知者。余始发此覆,世人尚不敢信。后,余得其仿玄宰画册,且录玄宰原题,益证老眼之不谬,是知八大亦未尝自讳也。

马晋:

有周乃始者,字万周,号墨山,工诗能文,亦善画,书画皆味外有味,尤善刻芭蕉丛竹,常寓意于壶觞吟咏之间,松邻三松之后,继之者其惟周高士墨山耳。墨山人品,跌宕不凡,于书无所不窥,画则谢垂万法,郭著三家,允称无媿,时而借箸记拍,动唇发口,无不中节合度,真有贯珠锵玉之趣,又能演虞初说商芸,风生泉涌,听者莫不拍案叫绝,惊奇异常,华堂绮筵之中,不可少此人。

张大千:

石涛之画,不可有法,有法则失之泥;不可无法,无法则失之犷。无法之法,乃石涛法。石谷画圣,石涛盖画中之佛也。黄山皆削立而瘦,上下皆窠前人,如渐江、石涛、瞿山俱以此擅名于世。渐江得其骨,石涛得其情,瞿山得其变。近人品定黄山画史,遂有黄山派,然皆不出此三家户庭也。

马晋:

晚年面城卜居,处室肃雍,课子孝友。宾朋过从,剪韭画竹,情怀依依,无厌倦意。有以尺幅片名求者,无不惬其意而去,此则犹无异与人也而常人意中,亦不至十分目之为奇。所可异者,凡华盖贵胄,纨绔富豪,以及苍头庐儿,倚市侯之俦,无不与之相接,亦无轩轾高下彼此厚薄之分。易美包荒,书赞有容,庶乎近焉。平时与同里孙松坪、陈道山、张紫庭诸先生,诗话唱和,以诗酒结社,颇高尚清雅。

张大千:

画家与黄山多具夙缘,其中最杰出的是渐江、石涛、梅瞿山。渐江得黄山之骨,石涛得黄山之神,瞿山得黄山之变。这三位画家,虽草草数笔,亦无一笔不与黄山契合石涛的画,无一不是来自生活而法度严谨,无一不新颖奇妙而自辟蹊径。

马晋:

紫庭曾题墨山之画有云:“墨山笔落百幽州,画出边关薜荔秋。万里平沙一钩月,损人肌骨白人头。”又题墨山所居绿暗村有云:“我友有村名绿暗,小门曲径称幽情。窗萝似罽烟填就,槛树如簾雨织成。静趣只凭莺告诉,春归唯剩蝶游行。谁人及得痴高士,浓睡清吟过此生。”风流蕴藉,可想象及之。惜其遗迹,无从访辑。春城御柳,诧诸艺以传,一麟片爪,俱为得者宝藏也。

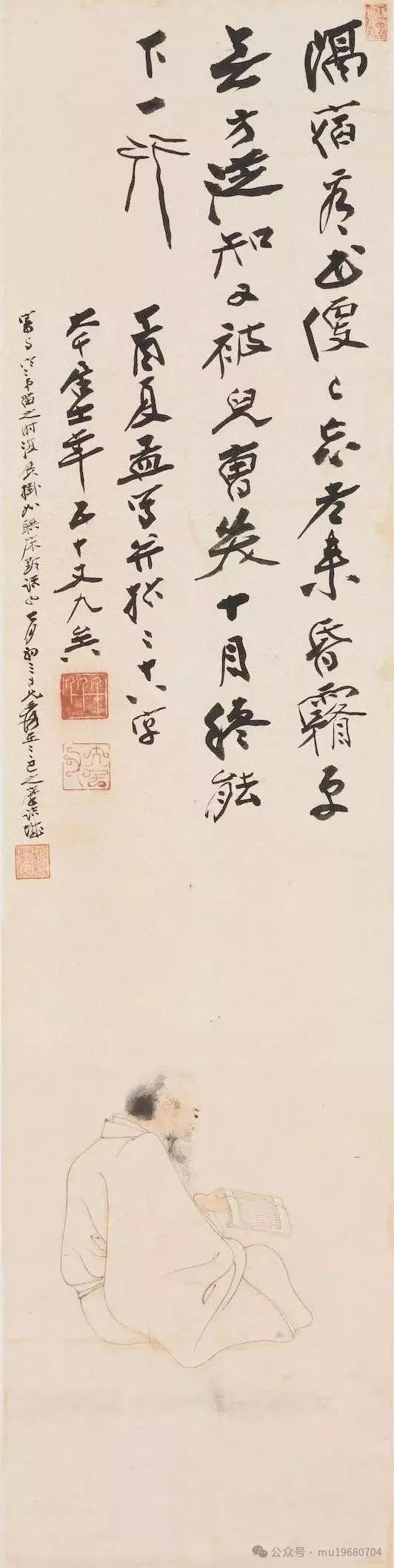

张大千:

古人如五代的袁义,宋代的刘采、范安人都以画鱼著名,却都是用工笔,当然是艺术高深,无可訾议的。但我最佩服的还是八大山人,他画鱼的方法,只用极简单的构图与用笔,就能充分地表现出来,真有与鱼同化的妙处。山人艺术的成就,必然是经过很多时间的观察和揣摩,才能由繁而简,却又表现无余。试看他画的鱼嘴、眼、肋、鳍、脊、翅、尾、腹,哪一点不体贴入微?而鱼的种类不同,动态也不同,山人所画无不曲尽其妙。我们应该永远拿他做老师,但不是说要照样临摹,而是要学他的用心,若是依样葫芦,便为“画奴”了。

倪迂画绝工致,暮年乃失而聚精于画,一变其旧,以天真淡远为宗,所谓渐老渐远者也。然不从北苑筑基,实不容易到耳。张伯雨题元镇之画《狮子林图》有云:“真得荆关遗意,纵横习气,非王蒙辈所能梦见也。”其自标置,如此其高也。倪氏之晚年纵横之气,黄子久亦未能断其淡远,而赵吴兴犹稍逊耳,迂翁之胸次,其自迥别欤。

张大千:

八大山人画法从董思翁,上窥倪、黄。三百年来,无论藏家、画家,无一人于此着眼者。八大山人的画可以百看而不厌,你无妨多多作为参考,那股子灵气可真了得。

马晋:

石田翁尝云:“画石须用皴,写大山则隽永有味。”汉阳先生嗜石不减未颠,生平画石甚多,独宣和所藏一生宝石,皆为胡骑辈入黄沙白草之中。此石不知流传几千百年,信乎翰墨之权,真堪与万乘相埒。

黄子久画幅之多,虽至三十有奇,然最足恨景碎者,为浮峦暖翠耳。

元人之画独推高彦敬为冠冕,而倪迂题黄子久画有云:“虽不能梦见房山,然笔意特著,则高尚画之品,几与吴兴相埒。惜一生学米,有不及无过,失中之弊也。”

张大千:

八大的用笔非常圆浑,用墨非常滋润,在淡墨中显精神,是极其不易的。石溪的画圆笔中锋,苍莽浑厚,视其画如见其人。渐江是假和尚,姓江名韬,是明代遗民,隐于黄山,是忧国忧民之士,时而带领乡众,出击清兵,败则遁于山中,伺机再击,如是者数次,因而他的用笔,刚健挺拔有英武之势。

马晋:

摊烛作画,如隔帘看月,隔水看花,意在远近之间。若画秋景,惟楚客最工。寥憟兮若在远近,登山临水兮送将归,无一语及秋而难状之景,都在语外。唐人极力模写犹是,子瞻有谓“写画论形似作诗”,韦苏州所谓“落叶满空山”,右丞谓“渡头余落日”等,情景尽致之诗句,差足嗣乡耳。

孟襄阳有谓“挂席几千里,名山都未逢。泊舟浔阳郭,始见香炉峰”。真人之言,千载不可复值。故自岳州顺流而下,绝无高山,至九江则兀突樯帆外,孟襄阳之诗可谓绝倒矣。

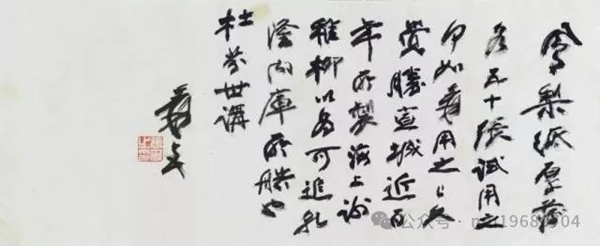

张大千:

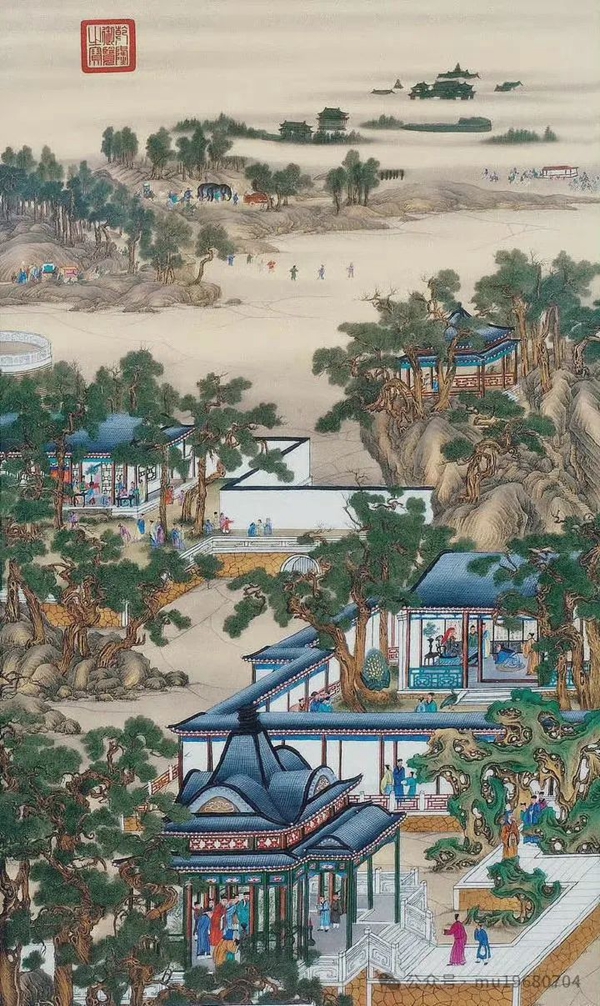

郎世宁的画马,有许多西洋画的笔法,不能算纯粹的中国画。吾尝谓,清末为吾国艺坛一大转捩点,一洗旧染,变而愈上。以一般之厌弃殿体书,故北碑、汉隶风行一时。先师清道人以家国之感,故于书提倡北碑篆隶外,又画又极力提倡明末清遗老之作。同时画家,亦多欲突出四王吴恽范围,故石涛、石溪、八大之画,大行于时。时清鼎改革,故宫名迹,得公之于众,而南北藏家,又多不自秘,借以西法影印流布,故学者得恣其临摹赏会,于是自明末而上溯宋、元、明初,乃必然之趋势。宗风不变,进而益上,此吾国画坛晚近所以特开异彩,非清人所可望也。昔年拟石涛惟恐其不入,今则又惟恐其不出。

马晋:

米元章论画,尝有纸上之画,历千年而神去。绢上之画,只八百年而神衰之论。细味之,实非确论。盖画师之手术,大抵近则托形以传,远则托声以传。自古名人之画,其真迹之绝妙,有名称而至今不衰,不乏人矣。千载以上,既耳而目之者;千载而下,亦未尝不以名传而信其真。如曹霸之马,王宰之山水,有独善国能之手,且有甫之诗歌,自足千古,虽谓纸上之寿而有等于金石。神去之说,似非确论。顾仲方之画,其初学马文壁,后出入黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭,无不酷肖其似,而尤好其为子久者也。

图文来源于网络,如有异议,联系删除。