张大千泼彩山水画与色彩表现的四种类型

时间:2018-05-28 09:25:27 来源:石门画社 作者:

张大千泼彩山水画与色彩表现的四种类型

贺万里多月前曾经分三节发布大千泼彩的三种境界一文,所谓分论,亦应合当今时代的图文快餐化现象。前日内江大千故里一行,论大千泼彩山水画的几点创作理念,蒙内江师范张大千美术学院诸多师生厚爱,吸粉三十余,谨将前文合一,再次发布,共新老诸位朋友方家再审。

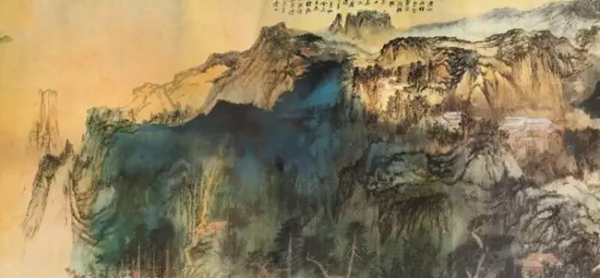

张大千以其晚年独创的泼彩技艺,卓立于现代中国画坛,成为开创型的中国画大师。对于他的山水画表现力而言,他的泼彩主要起了如下四种作用:以彩当墨,以笔当泼;以墨作底,以彩醒墨;以色作泼,晕染天趣;以笔运彩,抽象天成。这几种泼彩效果的使用,也体现了大千在泼彩山水画中对泼彩利用上的三种境界。特别是大千泼彩山水画中的一些作品,已经达到了以形为形、以色为色的最高境界,从而使张大千山水画开始了由传统形态走向现代形态的转换。

张大千是近现代中国绘画史上一位大师级人物,他山水、花卉、仕女,写意、重彩,无所不能,特别是他晚年所创的泼彩山水画法,更开创了中国山水画的一片新天地。对此,维基百科中文版是如此表述的:张大千“1948年移居香港,1951年移居阿根廷,1953年从阿根廷移居巴西圣保罗。……1956年曾与西班牙绘画巨匠毕卡索切磋同談。开始将西方抽象主义的理念应用到中国传统水墨画上,並发展出了泼墨山水的风格。”“央视国际”有文则称张大千在60至70岁间,“历经10年探索,融泼彩于泼墨、勾皴法,终于创造了雄奇壮丽的新风貌……泼彩成为最富个性的画法。”他的这一突变,“不仅把他的艺术从古典画风引向了现代画风,也把他推上了中国画革新大家的行列”。另有文称张大千“用破墨、泼墨、积墨和青绿泼色,配合传统的渲染皴擦法,浑然一体,形成色墨融洽,光彩有致,意趣天成的独特的新山水画风”。

诸多说辞的关键就在于,张大千晚年所创的泼彩画法,使得他的山水画从古典走向了现代;大千泼彩,无论其对于整个中国近现代绘画史来讲,还是张大千自身的艺术发展历程而言,都是一个重要的关节点。可以这样设想,如果没有张大千晚年所创的泼彩山水画法,张大千可能就如张玉侠李小山所著《中国现代绘画史》中对画家分类所讲的那样,仅仅是一位守成型画家,而不是一位开拓型画家,他的位置也就可能像贺天健、陈半丁等画家一样,而不是和李可染、傅抱石、刘海粟一样成为开创中国山水画新局面的大师级人物了。

张大千所处的时代是二十世纪中国历史上变革最烈的时期之一,而他人生后半期又是处在西方现代艺术史上颠覆与创造新的美术形态最为活跃的时期与环境中,舒士俊先生认为这种环境以及张大千旅居海外、饱览亚欧拉美风光的际遇无疑影响了张大千,使得他能够在晚年创生出泼彩画法,正如周积寅教授在比较张大千与刘海粟泼彩法之时指出的:“大千泼墨泼彩也是在不知不觉中吸收了西方抽象艺术和现代艺术的美感因素的。”另有一篇文章作者也认为“他的泼墨、泼彩画,把色与墨相融相间,将半抽象与写意的具象画法融为一体。在传统泼墨法的基础上借鉴抽象表现主义的技法,始创以大面积泼墨、泼彩为主要特色的新面貌。”虽然张大千本人否定这种评断,认为“我并不是发明了什么新画法,也是古人用过的。只是后来大家不用了,我再用出来而已”。但是其开创性的贡献,已经成为了画史上公认的结论。

那么,张大千到底是如何用彩的呢?“泼彩”在他的山水画创作中意味着什么,以至在画理上形成了对中国山水画的开创价值呢?

笔者通过对张大千泼彩绘画作品的识读,认为从泼彩在其山水画作中的具体作用而言,大千泼彩主要可以分为如下几种状况:

第一,以彩当墨,以笔当泼。

第二,以墨作底,以彩醒墨。

第三,以色作泼,晕染天韵。

第四,以彩作笔,抽象天成。

在此,我实际上是把大千泼彩的面貌分成了四种类型,来概括泼彩在张大千山水画中所起到的不同作用。同时,笔者认为,这四种泼彩状态,第一种还局限于以色运墨、按用笔之法用墨用彩的传统绘画范畴,而后三种状态,对于张大千而言,却都是开创性的,并且体现了张大千泼彩的三种不同的境界。

如张大千自己曾经说到的,古人就曾经泼墨,而张大千最先尝试的也是泼墨,并逐渐从泼墨过渡到泼彩。泼墨之法,在传统山水画中,首先就是一种大写意的画法。这实际上是以大笔运墨、纵横挥洒,营造一种酣畅淋漓的笔墨效果,其原理仍然是中国画的用笔之法。张大千泼彩的最先尝试也是类同于古人所言的“运色如运墨”的原则,他以大写意之法,走笔运墨,以彩代墨,彩墨交融,画出莽莽丛山、丹霞遥岑。对此张大千曾经坦言:“这主要是从唐代王洽、宋代米芾、梁楷的泼墨法发展出来。只是吸收了西洋画的一点儿明暗处理手法而已”。显然,这种状态下的大千泼彩,还有着明显运用墨彩的深浅明暗变化予以物形表现的考虑,因此还是因形而泼。这种因形而泼,或者借鉴西方明暗和自然界的阴晴云霾变幻的物象为依据,而泼出彩墨的形与块及明暗关系,从而营造出不同于传统山水画以皴擦用笔为主的山水画风格;或者如明人青藤、清人八大那样的大写意之法,一笔分明暗、深浅、凹凸效果,并顺势勾皴定形。作于1974年的《黄山文笔峰》可以说就反映了这种因形而泼,因形敷墨(彩)的手法。

大千泼彩最终获得开拓性的贡献,能够跳出传统笔墨形态而带来现代审美意义上的新突破,就在于他在笔、墨形态要素上的颠覆性举止,即将笔与墨、线与块位置的颠覆与放大。大千的山水,大量存在的是把大片墨块或色块置于画面的中央位置,而且这大面积墨色往往不着一笔,而传统山水非常讲究的勾勒皴点这些依托于书法的用笔形态要素,却往往被置于大块主体泼墨形块的附属位置。如此一来,大块泼洒出来的墨晕,就成为了通幅画面里最主要的醒目的存在。当大千在这大片墨块边缘再行简略地勾勒一些坡石、松柏、杂树、山房之后,就使得中央部位不着一笔的大片墨块获得了完整的存在意义,如其作于1973年(癸丑中秋)的泼墨山水就是这样的典型作派。

显然,这种泼墨作法不同于四王那样传统中堂全景大山水画的作法。传统大障山水画往往在章法布局上是中立主山,形成主山辅岭之势,并且通过勾染皴擦等种种见笔见墨的手法加以塑形、丰富。而在张大千的泼彩泼墨山水画中,中央大块面的墨色是没有书法性笔墨的,并且由于其“泼”的效果,这块墨也是没有具体明确的“山”形的,这只是一块“无形之形”----没有具体的山水形态的形。这就是以无(不见“笔墨”)当有,以虚(泼墨无笔)为实。

讲到这句话时,我想起了老子《道德经》所言:“有无相生”,特别是他在论述有无之为用时所讲“三十辐共一毂,当其无,有车之用。蜒埴以为器,当其无,有器之用,凿户牖以为室,当其无,有室之用。故,有之以为利,无之以为用”之时,就可以看到无之以为有,有之以为无,有与无的辩证转换之用。如果我们承认张大千这种画法是对古代贤哲有无之论的一种辩证运用与创造性发挥的话,那么我们就得承认张大千在此基础上的泼彩,更进一步将有无相胜的理论,运用到绘画上,达到了一个新的境界----这就是化有(墨)为无,化实为虚。

张大千在泼墨基础上进一步化有(墨)为无,化实为虚的做法就是,将大块青绿泼洒点缀于大片墨块之中。如张大千作于1979年的《泼彩青绿山水》,在峰峦端头以一块石绿点掇醒眼,作于1972年的《岭上人家》在大片灰墨泼染的山形中揉进一片石青石绿,《黄山绝顶图》中两片三青的点掇,作于1965年的《宝岛碧潭》中上半部黑墨团团中加敷的一小块头青色,都只是起到了夺目起醒的作用。这样的作法,使得大块黑墨底的衬托之下的石青石绿,更充分地显示出中国传统绘画颜料中的石青石绿色所特有的典雅、沉郁与妍丽,以及带装饰味儿的青绿之美。那么,在这墨块映衬下的青绿意味着什么呢?或者说能够表达什么意味呢?实际上,这里的青绿由于泼洒于一片茫茫的黑墨团块之中,从而就脱离了具体的通过笔墨山形的勾勒而使青绿所应该达到的形体塑造作用,这样,它就与张大千青壮年时期的青绿工笔和青绿写意山水画中的青绿着色所取得的效果拉开了距离。在大千青壮年时期经常绘制的青绿山水中,青绿色彩通过托染,所起到的作用是辅助性的,是从属于笔墨对山水树石的形态勾皴的,它的作用就是因线得形、因形生意。

而在大千现在这种“以墨作底,以彩醒墨”的青绿画法中,青绿色彩的价值与其指向意义已经脱离了具体的塑形功能,它的意义就在于色彩本身以及色彩因泼染而成的“形”本身。这里,青绿之色,虽然我们也可以根据画面形象而联想到满山葱绿的丛林,或者流动的云,然而这种解读实际上只是一种联想而已,事实上这里的青绿,由于墨块作底所起到的阻隔作用,它所展现的就是中国画的青绿色彩本身所特有的审美趣味,以及因对石色的“泼”与“引”所形成的“形”。可以这么说,“青绿之形”本身成为了整幅山水画的中心情调,虽然周边的山石树木与勾皴用笔增加了画面意境、丰富了山水画的细节内容,但是这幅泼彩山水画作之所以醒目与成功的关节点并不在于这些具体的山水之形的刻画,而在于这块墨中之色。因为此色的醒目,原本黑的醒目耀眼的墨团团反而成为了一种退隐于后的配角,由一种“实”转而为“虚”了。这就是笔者所言的,由于青绿的存在而“入有为无、化实为虚”。

然而这种色彩本身独立价值的存在毕竟是有限的,它是建立在传统的大片勾皴与泼墨基础上的,而且在大千这类泼彩山水画作中,青绿色还是处于点缀性质的,属于醒目作用。当我们把这块青绿色去掉的情况下,往往并不影响整幅画面的整体效果。整个作品作为泼墨作品,同样是可以成立的。

大千泼彩山水画的进一步拓展,必然是以大片色彩的泼洒来取代或者抑制泼墨的比例,从而让传统审美中单一墨韵为主的独奏,或者以墨为主的复调音响,转为以色彩为主的和声或交响。于是,我们看到,大千山水直接以青绿色彩予以大片的铺洒冲融,让自然流氤的动感效果开始成为整幅画面的中心,成为画面的趣味焦点。在这类作品中,山水之形已经被色块之间的泼、染、积、融、点所取代了,以至最后在大千泼彩作品中出现了几乎看不到一处用笔勾勒点皴的山石屋木的形态描绘之景。如《寒塘山倒影》、《松峰晓霭图》、《幽谷青峡》等就属于这类“以色作泼,晕染天成”的作品。

显然,在这里,张大千已经相当纯熟地掌握了石青石绿和朱砂等石色颜料之间的关联及其与墨色交融处理的技巧,从而可以自如地处理成各种介乎于具象与抽象之间的山影色影。到了这里,我们可以说大千泼彩已经进入到了一种此时无墨胜有墨、无笔胜有笔的境界。这种自然流动氤氲的彩墨交融的效果,看似不着一笔,实际上却是在作者对传统山水画的造形形态、审美情调和笔墨趣味充分修养的基础上实现的。

“张大千的“泼彩”从画面效果上来看,的确与西方的抽象表现主义有惊人的貌合之处,而且非常的优美。但若细细分析它的内部元素和构成法则,则发觉在那汪洋流淌的墨色之下,就是他早以烂熟于心于手的那些山水图式。” 因此,我们看到,虽然张大千的这类泼彩作品,少有用笔,追求一种自然天成,但不同于上世纪九十年代以来那些使用诸多特技制作效果的所谓泼彩山水画,诸如邹纸法、蜡染法、纸筋法、腐蚀法、油拓法、版拓法等等,然而这些山水画作的实际效果,往往变成了一种纯粹的技术性制作的产物,成为一种缺乏“人味”的“做作”,缺乏“文化”的杂耍,从而成为一种品味较低的做作。而大千的此类泼彩,却不离传统文化与中国山水审美的品味,有着浓郁的传统文化熏染出来的意境、空间与趣味。可以这么说,大千此类泼彩真正实现了清代诗评家司空图所说的“不着一字,尽得风流”的目标,它们以一种纵横摆阖的气势作出,宇宙八荒,万象阴霾,尽收画中,从而使得张大千的泼彩山水具有了一种既有历史厚度,又有开拓气势的大师品相。

在此,我们可以说,张大千通过泼彩与泼墨的创造性运用,已经超越千年山水画传统,达到了现代中国山水画传承创新的一个新高度。然而,大千泼彩山水画作品中,实际上还存在着一些更具现代气息的用色用彩之作。这些作品,让大千泼彩真正实现了由传统山水形态向现代形态的转向,使得对色彩的运用,具有了更高层次上的大气象作派。

这就是大千“泼彩”中对用笔的回归。

这种回归,并不是前面所提到的古人所理解的书法用笔意义上的用笔用彩,也不是在塑形意义上如水彩画般的用笔用色,这里的回归,是在充分认知中国画青绿色彩自身独特审美特性基础上,在对色彩造“形”的独立性充分认知的基础上的回复。如张大千的《阔浦疑烟》,在浓淡墨色冲撞晕染的底色上,待其半干之际,以阔笔饱蘸石青,在大片墨底上横笔竖掇,使这大片石青成为画面最为抢眼的色块,同时在色黑块的边缘中景部分稍加点缀几间房舍楼阁,一幅率意畅然的泼彩山水画跃然纸上。其他如《爱痕湖小景》中在墨底上的石青形态,《雨后岚新》一图中左上侧的石绿形态,也都有此种异曲同工之妙。

在这里,虽然我们也看到张大千是以笔来引导色彩,运行成形,然而这种“形”并没有明确的现实山峦峰坡丛树的实景形象指归,也没有明确的传统古典山水画的勾皴点缀的笔意,而只是以形为形,以色作色。然而这种色中形,以及由此形成的块,却与画面周边部分的用笔用墨相映对比,并作为主体存在使得整幅作品突破了古典趣味,强调了现代的色彩抽象趣味。

同时,应该看到的是,这种回复用笔或者说见笔的“形”,虽然未采用前面所讲的那种让色彩色块自然流动的天作之合,而是以一种人工性的手法来实际的造“形”,但却也并非做作,而是别具一种率意而为的“天趣”,达到了另一种“自然”状态。它真正实现了古人所讲的“虽由人工,宛若天成”的最高境界。从画理上讲,这种色与形的作用,虽然有明显的人工用笔的痕迹,却既非以笔皴擦勾勒的书法性,也非有意识引导的对自然山川景物的“仿象”,它只是一种抽象的色彩处理,并且通过对周边景致的点缀和墨韵表现,实现了这块抽象色彩的中国传统绘画品味与审美意境的定向。

综而论之,大千泼彩山水画,在其对色彩之泼的运用上,体现出超越古典绘画的大写意手法以用笔之法来用色用墨的形态与审美规范,而体现出一种逐渐提升色彩自身表现价值的泼彩新形态,如果我们对大千泼彩的这三个阶段、三种境界,从用色目的的角度予以界说的话,我认为大千泼彩的境界,曾经达到了与抽象艺术相类似的趣味高点,那就是以形为形,以色写色。这就是大千泼彩走向现代的真谛。