刘德龙 虞昊:张大千晚年身体状态与泼墨泼彩画风演变

时间:2020-11-04 12:29:40 来源:古籍 作者:刘德龙 虞昊

刘德龙 虞昊:张大千晚年身体状态与泼墨泼彩画风演变

衰老是自然规律,具有累积性、普遍性、渐进性、内生性、危害性等特点。一般来说,年岁越大,身体的机能与精神状态便越差。从身体状态出发讨论艺术家晚年变法,只是强调身体是变法的生理基础和根本保证。艺术探索需要遵循、顺应生理规律,但如在研究中过分夸大或者忽视生理因素的影响,是不客观的。实际上,艺术家晚年变法的因素有很多,观念改变是根本原因,老年性疾病等生理因素只是触发变法的一个可能,变法成功与否取决于艺术表达是否能随着疾病与体能的变化而变化。张大千泼墨泼彩艺术探索即是其观念、技法与体能衰退同步的过程,这也是他的晚年能够持续二十多年坚持泼彩探索,并且精品迭出的一个重要原因。

一

根据《张大千年谱》的记录:自一九五七年开始,老年病状就一直伴随着张大千。是年五月五十九岁寿辰时,张大千作自画像题诗云:“隔宿看书便已忘,老来昏雾更无方。从知又被儿童笑,十目才能下一行。”六月,因用力过猛,眼底毛细血管破裂,视力模糊。虽然是外力导致的意外,但根源在糖尿病。同时,张大千还会出现手脚麻痹、发抖、乏力易疲劳等并发症状。此后多年经多方医治,眼睛时好时坏,张大千只得摸索着写画,苦不堪言。体力和视力因素持续困扰张大千,成为其进入艺术壮年期的最大障碍。

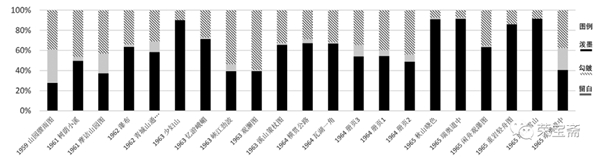

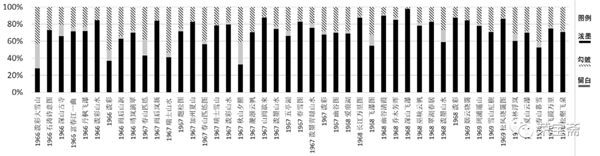

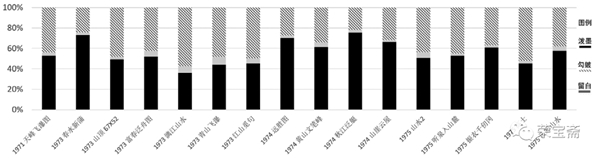

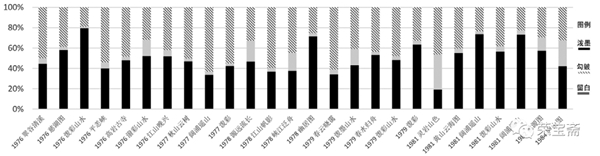

张大千晚年变法历程与身体状况息息相关。由于其晚年艺术主要集中于泼墨泼彩风格的探索,传统一路的笔墨山水画、花鸟画、人物画、书法在风格和面貌上没有发生根本性的变化,故本文的讨论主要集中在泼彩画上。为了能够直观地观察其变法过程,本文拟用计算机图像辅助分析技术对其泼墨泼彩类山水作品进行识别及统计。同时将其身体病痛,画风演变及年度泼彩作品按照时间顺序排列,制作了《张大千晚年病痛与泼墨泼彩山水画风演变对照表》,两者对应比照,可清晰找出张大千晚年病痛与泼墨泼彩风格之间的微妙关系。

张大千泼墨泼彩是以泼洒的水、墨、色在纸上产生的痕迹,在此基础上再将其收拾成一幅别有意趣、可游可居的山水画。这个过程中最为困难的是面对泼洒产生的偶然效果如何加以巧妙利用,此需要长时间的静观、默想,反复进行画面调整和局部处理,很是幸苦。学生孙云生在回忆录里说张大千“泼墨泼彩一幅画完成的时间起码要一个礼拜以上。大画更不用说,套一句俗话是‘无暝无日’”。那是在巴西八德园的时候,张大千正处在泼墨重彩实验的高潮期。画满幅泼彩对于身体和精力要求比较高,在精力不济或时间紧迫的时候就很难有好效果出来。为此,张大千只有减少画面中“泼”的面积以降低不确定因素,并增加山石传统技法中的勾皴比例,使绘画过程处于可控之中。可以说,这是张大千平衡身体状态和泼彩风格后产生的妙招,此在泼墨重彩之外又发展出泼墨淡彩和泼写兼施两种新的风格。一九六八年是好朋友张群的八十大寿,张大千作《长江万里图》并题曰:“穷十日之力而成《长江万里图》,答诸君子之请,而敬公一觞也。”仅仅用十天时间,他就完成这样一幅高五十厘米,长一千九百七十厘米的鸿篇巨制。此作成为张大千代表作之一,一经面世即受到海内外的极大好评,由此可见泼写兼施画法的高效与便利。泼写兼施是边勾皴边泼墨、泼彩的,其形态和面积都处在可控范围之内,勾皴、留白、泼墨介于笔墨山水和泼墨泼彩之间,被称为“小泼彩”。

在《张大千泼墨泼彩类山水作品图像识别统计表》中能够看出泼墨(泼彩)在画面中的面积一直居主要地位。 在统计的一百零八幅作品中,泼墨泼彩占画面面积百分之五十的以下有二十五幅,百分之七十以上的四十二幅,泼墨泼彩占画面面积百分之五十至百分之八十之间的有五十二幅,百分之九十以上有六幅,泼墨泼彩占比面积最多的一幅高达百分之九十七,几乎是满泼。一般来说,画面的泼墨泼彩面积越大,处理画面所需的心力、体力和时间就越多。张大千大面积泼墨泼彩主要集中在一九六五年至一九七五年间;自一九六九年开始有明显下降的趋势,逐渐减少了泼墨、泼彩的比例,同时勾皴和留白的比例在逐渐增加,这三条曲线与张大千的身体状态和泼墨泼彩风格转变的特征相符。

从作品特征和风格来看,张大千泼墨泼彩实验过程可以分成四个阶段:

一是泼墨期(一九五九年至一九六五年)。一九六五年之前,张大千主要是泼墨实验,将泼墨与粗笔勾勒结合,距离传统山水的构图面貌不甚遥远。

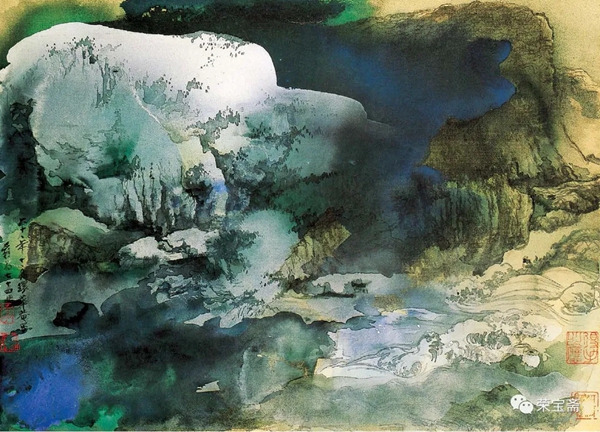

二是泼墨重彩期(一九六六年至一九七〇年)。一九六五年,张大千开始泼墨泼彩实验,以大泼墨、大泼彩、泼重彩为特征,此段时间的作品色彩瑰丽,构图撑满,呈现半抽象的意味,现代感强烈。

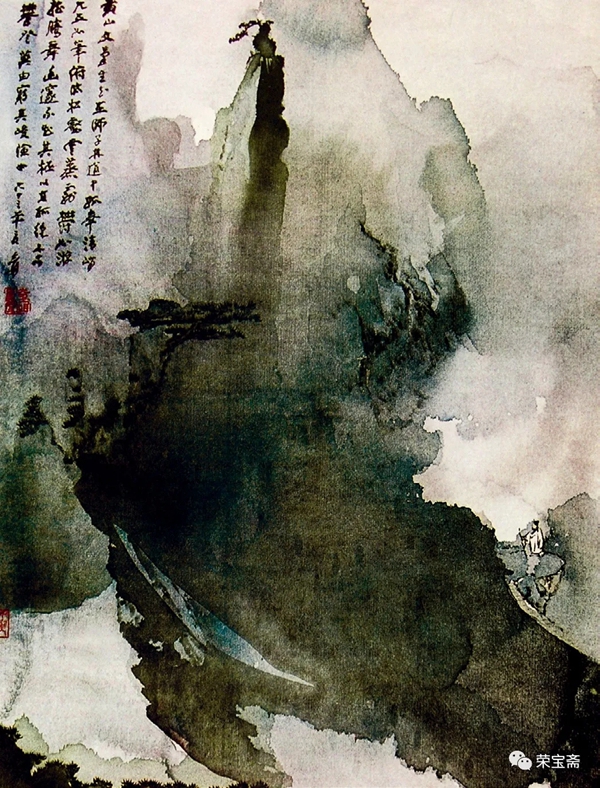

三是泼墨淡彩期(一九七一年至一九七五年)。以淡墨、淡彩为特征,增加笔墨勾勒辅以水墨晕染,把泼与染结合起来,是泼墨重彩向泼写兼施的过渡阶段。

四是泼写兼施期(一九七六年至一九八三年)。以泼写兼施的方式完成画面,勾勒皴擦与小泼墨、泼淡彩相结合,绘画风格整体是回归传统意象,兼具传统与现代的特征,新颖别致。

二

(一)泼墨期(一九五九年——一九六五)

在一九五九年至一九六五年期间,困扰张大千的主要是眼疾与高血压、糖尿病等慢性病。视力模糊不清使其由细笔逐渐向粗笔过渡,再向粗笔泼墨,最终发展为执盆泼洒,根据水墨流淌形状形成的意象来创作。泼墨探索的步骤很稳健,由易到难,由确定到不确定,顺应了视力模糊的变化,模糊的视力正好忽略掉了泼墨中的细节,能够更好的把握大效果,进行意象化的再创作。

创作于一九五九年的《山园骤雨图》被认为是张大千尝试泼墨泼彩的开始。经历了五六年时间泼墨探索,张大千的泼墨山水以泼墨和勾皴结合的方式来营造画面,留白普遍要比传统笔墨山水要少,留白面积介于传统笔墨山水和泼墨泼彩山水之间。一九六四年前,张大千作品的泼墨面积多在百分之四十至百分之七十之间,以便于用勾皴的方式将泼墨连接组成画面,而且空白部分也与其传统笔墨相似。从作品形态上看,张大千的泼墨初期与传统山水区别不大,直到一九六五年才大幅度增加泼墨面积,由量变到质变,其泼墨作品才逐渐成熟起来。

创作于一九六二年的《泼墨青城山通景图》高三百六十厘米,宽八百厘米。如此巨幅作品,张大千仍采用大笔泼墨的传统绘画方式,画面山峦叠嶂,烟云弥漫,虽然气势不凡,但仍有几分拥堵、生涩的感觉。可见其创作大幅作品的经验还需要积累摸索。而一九六五年的巨幅山水《瑞士雪山》(高一百七十三厘米,宽三百四十四厘米)则用墨盆直接泼洒流淌而成,气势宏伟,是张大千的泼墨技法成熟的标志,但画面上的石色与墨色不甚融洽,预示着他将要启动泼彩的探索实验。

一九六五年是张大千泼墨成熟的丰收年,有一批精彩作品出现,诸如《看山须看故山青》大笔泼墨与细节勾勒相得益彰,呈现完全不同于传统的艺术面貌。从《瑞奥道中》《秋山晓色》等作品中可以看出其泼墨的面积越来越大,墨色更富变化,石色与墨色也更加融洽,之前的突兀感消失了,至此达到张大千泼墨艺术的高峰。这也为其后来的泼墨重彩积累了丰富的经验。

(二)泼墨重彩期(一九六六年——一九七〇)

梳理张大千的泼墨泼彩实验,可以清晰地看出他采取了步步为营,一步一个脚印的务实策略。以粗笔、泼墨的方式探路,勾勒与泼墨相结合,画面由清丽向雄壮转变,几年的泼墨实践为其泼彩实验打下了良好的基础。一九六六年五月至八月张大千在香港举办展览期间与艺术界交流频繁,甚有启发,回到八德园后“作风大变,泼墨泼彩,大行其道”。香港之行的契机让张大千尝试大幅度增加画面色彩的比重。他在泼墨的基础上,加泼石青、石绿,石色在大量清水的冲击下,漂浮、流动产生出奇幻的效果,颜料逐渐分层、沉淀、聚集。石色在墨色的衬托下分外明澈透亮,细节丰富多变,整体气势恢宏。此阶段,画面中泼墨泼彩的面积超过百分之七十的作品数量大幅增加,以大泼墨、大泼彩,泼重墨、重彩为特征。为了弥补大面积泼墨泼彩带来的拥堵感和空间营造的困难,张大千还增加了中国画里极少用的颜色:白色。可以说,白色的使用进一步拉大了色域的宽度,增强的色彩对比的力度。

这一期间,张大千创作出不少精品力作,如一九六七年的《瑞士雪山》《春雪图》《秋山夕照》《山雨欲来》《加州夏山》《题松图》等,一九六八年的《深山飞瀑》《幽谷清霞》《巫峡云帆》《爱痕湖》《万里长江图》等。也正是在这一精品迭出期,张大千于一九六八年十一月底赴美治疗眼疾而中断,因纽约的医院治疗效果不理想,甚至一度传出张大千失明的消息。一九六九年、一九七〇年,张大千创作虽然仍然沿袭泼墨重彩的风格,但由于眼疾的干扰,泼墨泼彩作品的数量、质量均不及前两年。据其自述:“目力较差,字迹较过去荒率,写信有时写出纸而不自知。”一九六九年秋,张大千移居美国加州卡米尔“可以居”。加州明亮的阳光也给他很多灵感,但至一九七〇年二月眼疾又加重,“左眼因白内障视物模糊,右眼在手术视力大衰,做细笔画已甚感困难”。同年四月,张大千于纽约治疗眼病。

张大千在一九六六年至一九七〇年的作品多以泼墨重彩方式呈现,但有两件重要作品值得关注:一九六八年的《长江万里图》和一九六九年的《黄山前后澥》。这两件作品分别是赠送给张群和张目寒的祝寿长卷,且都是尺幅巨大,画面营造复杂,气势恢宏,表现手法均不同于“泼墨重彩”风格,开创了“泼写兼施”新风格,以局部泼墨泼彩,配合勾勒、皴擦、点染等方法完成,效果极佳。特别是《长江万里图》一问世便轰动艺坛,美术评论家黄苗子撰文:“五丈多长的一幅卷子,他一气呵成,得心应手。这里面各种家数的皴擦渲染,都统一在他自己的风格上,这里还吸收了西洋绘画的光暗原理,以至中国传统绘画所少见的水光云影,可毫不妨碍其为传统的中国画……在构图方面,虽然只是用一条长江分割画面为下上两部分,整块的重色彩也只是放在上方或是下方的问题,可是在这里都产生了音乐般的变化,使你觉得一点都不重复。”黄在评论中说了三个问题:(1)统摄了各家皴法,(2)吸收了西洋光暗原理,(3)仍是传统中国画。在注重传承的中国文化语境中,整合了中西风格之后仍被视为传统中国画,这是很高的评价。《长江万里图》成了张大千泼墨泼彩艺术风格作品中的巅峰之作。正是由于其将一生的绘画能力与小范围泼墨泼彩(泼写兼施)的偶然性相结合,不用过于陷入泼墨重彩的“心存目想”“神领意造”化偶然为神造的呕心冥想,泼写兼施结合了传统山水的勾勒点染与泼墨泼彩的两者优势,让偶然性隐含在可控范围之内,因而此法适应张大千老衰和病痛障碍双重困难下的创作,延长了其艺术生命。

(三)泼墨淡彩期(一九七一——一九七五)

眼病是困扰张大千晚年最重要疾病。一九七一年二月,张大千在给乐恕人的信中自称:“眼花腕木,殊不成字。”是年十月,眼病加重。直至一九七二年六月,张大千才动手术,左眼复明,但右眼完全失明。这期间,在涉及友情往来中张大千多以书法诗文相赠,绘画较少。一九七二年八月环荜庵画室改造完毕。画室空间的增大,兼之视力好转,张大千的绘画创作才又逐渐多了起来。但其泼墨泼彩风格发生了改变,由泼墨重彩向泼墨淡彩转变。

这一时期,其创作中泼墨泼彩的面积也明显减少。绝大多数作品的泼墨泼彩面积占比不超过画面的百分之七十,画面空白面积也比上一阶段有所增加,勾勒部分是其泼墨泼彩四个阶段中最少的时期。此可能与其视力不佳有关,只好集中精力处理画面关键处。这一时期多数作品的泼墨泼彩面积在百分之五十左右。减少了泼的面积,也意味着降低了画面的难度,少量的泼洒加上勾皴点染,使得绘画的时间和效果都在可控范围之内。这是泼墨泼彩向泼写兼施的过渡期,其作品中墨和彩都偏淡,极少大面积的泼、绘,更是减少了泼彩的面积和频次,但泼墨的层次较之前更加丰富,透明感更强。如《春水新蒲》《山崖云屋》《黄山文笔峰》《远胜图》等作品,明显能够观察出张大千的泼墨淡彩在此阶段的新进展。

可能由于精力不济的原因,这期间张大千作品中出现了一些泼墨泼彩概念化的处理方式。泼一点墨,洒一点色,然后在边缘勾勒山脚、坡石,画面过于简单直白,缺少艺术性。这种类型的绘画在时间和精力无法保障的时候就会大量出现,是泼墨泼彩绘画的极端化、概念化、简单化、庸俗化的产物,丧失了艺术性。

(四)泼写兼施期(一九七六——一九八三)

一九七六年,张大千决定回归中华文化圈:定居宝岛台湾。张大千刚到台北有很多事务需要处理:寻找住处,“摩耶精舍”设计、施工;新朋旧友的交往。逢台湾经济起飞,张大千一直沿用一九七〇年的书画润格就显得比较“实惠”,故购买者踊跃;同时大量友朋间的应酬作品,但因身体状态不好,相对而言精品就少了很多,前文所述的简单化概念化的泼墨泼彩作品此时就大量出现了。这在社会上产生了一些负面议论,某文化名人在报刊上批评张大千“粗制滥造”。为此,张大千提高了作品润例,减少订单,推掉一些应酬,才平复这场风波。从笔者所制的《张大千泼墨泼彩作品图像识别统计表》上也能够看出张大千此时作品泼、勾和空白比重的变化。大部分作品的泼墨泼彩面积在百分之三十至百分之五十之间波动,明显低于前面三个阶段,画面的勾皴和空白面积也显著增加。

张大千从他熟悉的传统笔墨山水中寻找解决方案,增加了勾、皴、点、染的比重,减少了泼墨泼彩在画面中的面积,并降低绘画难度,达到了即便在时间不多、精力不济的情况下也能够获得不错的艺术效果。如创作于一九七六年的《慈湖图》,前景、中景基本上是传统笔墨山水的勾皴画法,只在远处的大山上有泼墨和泼彩,面积也不大;一九八一年《岩灵山色》也是同类作品。再如创作于一九七九年的《春云晓霭》,左下处山石以花青泼染与上部山顶的几处大笔画的朱膘颜色形成强烈对比,其他地方基本以勾皴处理,极少渲染着色,给人貌似泼彩的感觉,这其实已经是淡彩的方式。一九七八年的《幽居图》和一九八一年《桃园图》的泼墨和泼彩面积在画面中的占比较大,但处理方式也与二十世纪六十年代末期大泼墨大泼彩时期相比更为简化:先泼墨再染淡彩。泼彩减少了,色彩的层次也减弱了,在泼墨泼彩的边缘勾皴山石结构,基本不再考虑泼墨泼彩与山石的微妙契合,只要感觉到位就可以了。在生命的最后时期,张大千的体力、精力大不如前。他以简、省的方式进行泼墨泼彩风格的创作正契合其身心状况,无形中也拓展了泼墨泼彩的诸多可能。

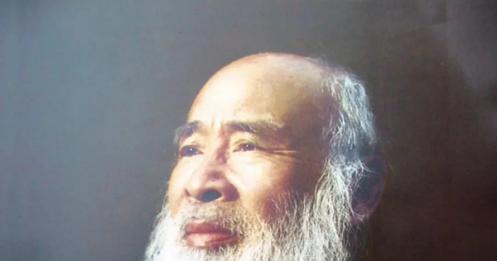

不服老是艺术家晚年能够继续进行艺术探索的前提,张大千正是如此。“他的高血压已经持续多年,心脏的负荷有限,右眼已经完全失明,八十二岁的年纪,走路都有点困难”,仍然愿意挑战,接受《庐山图》的创作。“一个八十三岁高龄的小老头儿,身体又不好,眼睛只有一边可以看清楚,心脏负荷有限,血压又高,糖尿病在身上蠢蠢欲动,又必须在两个房间大的画案上做一副大画,其辛苦程度非一般人能想象的到。”“大画用大笔,当然更需要大于平常数十倍甚或数百倍的气力,才能达到挥毫的效果,大千不到一百六十厘米的身材,站在矮凳上双手拿着扫把,使尽力气蘸墨挥洒的情状,可想而知有多累,所以画了几笔便气喘吁吁。最困难的地方是必须用悬笔中锋勾勒及点苔之处,这些大多在画面的高处,大千必须爬上画案才能使力,又怕画绢被踩出皱纹,也不能等画绢全干,难度是相当大……大千先生心脏不好,爬上画案必须要大家七手八脚地扶着他。才能对正姿势运笔挥毫。就这样,大千往往以极为难受的姿势,画上两笔后,便嚷嚷着要下来,休息几个钟头后,再上画案作画。就这样过了十天半月,画面上所增加的成果有限。大千先生起先一年当中,颇有严重的挫折感,家人也为他的健康着想,不时地劝他停止作画,不必那么辛苦。大千先生一年当中心脏病发了两次,住院时间多过于作画时间,有一阵子不太想进画室,视绘画为畏途,但一想到这幅画的重要性,又不得不继续下去,心中的交战当是十分激烈。”

由于《庐山图》画幅超过了身体的正常尺度,需要新的方式来解决,但张大千仍然沿用以前小幅作品作画的方式,试图通过加大画案的面积来绘制大画。在漫长的一年时间里,张大千受尽折磨,《庐山图》只完成三分之二,期间还因过于劳累致使心脏病突发住院两次,每次一个月左右,画作进展缓慢,差点放弃。直到蒋孝勇来参观画室,提出用卷筒把画作卷起来,让张大千坐在画案前也能进行绘画,才终止了他在画案上下攀爬折腾的痛苦历程。《庐山图》在身体等诸多不利因素下最终接近完成,但没有来的及题款张大千就去世了。在生命的最后两年时间里,张大千所有艺术创作都围绕着此作展开的。《庐山图》中,泼墨泼彩占画幅面积的百分之三十二,有三处较大面积泼墨泼彩,再辅以小块泼彩,绘制方法以传统的山石勾皴为主,大量山石以赭石渲染,淡墨点染而成,颇有浅绛山水的感觉。画面烟岚叠嶂,云雾缥缈,古木森然,颇具气势,是张大千晚年的精品之作。虽然绘制时间拖得很长,但画面干净清雅,并无长期反复绘制产生的拥堵腻味之感,可见张大千在绘画过程中一直采取较为审慎的态度,所以整个画面给人以轻松愉悦之感,颇为不易。

障碍有时也是契机。张大千就是在看似无法逾越的视力和体衰障碍下完成了他艺术上最大风格的改变:泼墨泼彩,并在变法过程中将其艺术风格演化成更适合他晚年身体状况的泼墨淡彩和泼写兼施,连续完成了艺术突破,令人惊叹。

三

清人叶松石有句云:“少年爱绮丽,壮年爱豪放,中年爱简练,老年爱淡远。学随年进,要不可以无真趣,则诗可自观。”纵观张大千长达二十多年的实验过程,在初步掌握泼墨泼彩艺术技巧之后,试图把身体状态的变化、技巧与精神世界进行充分糅合,在保持泼墨泼彩艺术特征及画面艺术水准的前提下采取最为简省方式完成作品,使他的泼墨泼彩艺术呈现出绮丽、豪放、简练、淡远等诸多风格。这既有试验过程中从生疏到熟练的原因,也有晚年身体病痛导致精力不济情况下的艺术妥协与顺势而为。学随年进,艺随境转,张大千构筑了一个风格多样的泼墨泼彩艺术生态,在生命状态的起起伏伏中不停的尝试、实验,不放弃,不苟且,这可能是他能够纵横世界各地,仍然坚持一切以艺术为中心的重要原因吧。张大千泼墨泼彩艺术是中国画领域的一撇惊鸿,张大千以泼墨泼彩的方式进行了中国画的材料和形式试验,强调块面、色彩,打破了中国传统绘画的固有形态,是中国画现代化探索过程中的重要尝试。

当老衰病痛来临之时,变法是对自我的扬弃与升华。变法不是一次就能到位的转向,而是不断取舍、反复实验,将艺术观念、生理、心理等因素结合起来,兼顾艺术规律与自身体能现实,不断调整艺术表达方式。张大千以其卓越见识与不畏艰难的尝试,用丰富多样的泼墨泼彩艺术生态做出了绝妙的回答。

(本文作者刘德龙系常州大学艺术学院副教授,虞昊系江南大学设计学院二〇一五级博士。本文为四川省教育厅人文社会科学(张大千研究中心)(ZDQ2014————03)阶段性成果,江苏省教育厅二〇一六年师资队伍建设第二批专项经费(青蓝工程优秀青年骨干教师)阶段性成果)(节选自《荣宝斋》2019-03 总第172期)