东西三十年.打假张大千

时间:2021-03-04 13:16:58 来源:星原说 作者:曹星原H.Y. Tsao

东西三十年. 打假张大千

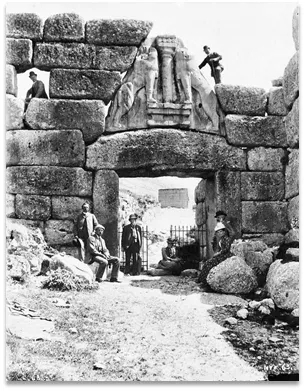

德国考古爱好者许里曼(Heinrich Schliemann)在十九世纪居然挖出了古希腊传说中的战争遗留的武器和装备,很多希腊传说和神话瞬间转身成了有依据的欧洲古代历史。从此,历史考古成为各国的历史文脉的工程,将神话传说升华到有根基历史建构。那么西方人研究中国历史的目的是什么?很多人都没有思考过这个问题,而只是简单地认为:他们热爱中国文化。我在不同的场合对这个问题做过多种回答,但是有一点是肯定的:他们的出发点和很多中国学者的出发点是不完全一样的。所有研究中国历史的学者都在利用历史遗留的碎片为证据,书写一个立足于他们自己、或者他那个时代对中国的想象。

许里曼挖出了古希腊历史

二十世纪上半叶之前进入东方研究的西方人(美国人、英国人、法国人、荷兰人等等),大多有一个促使他走进东方研究的特殊原因:或者是某种原因在东方居住或工作过,比如高居翰进入东方研究起于他作为二战后驻扎日本的美国占领军的日语翻译而在日本邂逅了中国古代美术。而原耶鲁大学教授班宗华(Richard Barnhart)则是因为他有一位在中国做传教士的姑姑从中国带来新奇的东方色彩的物件,诱发了他从小就对中国产生了的好奇。这个故事是我们一起参加北京的一个项目时,每天晚饭后一起散步,他告诉的。

班宗华(左)90年代与我和高居翰在北京

有时是某种生活方式促使他们在东方住了下来,比如在孟大卫在2012年出版的《西方同性恋者在中国》一书中说他进入中国研究是由于中国诗歌的美感和异邦情调的诱惑,但是很多西方学者的性取向使他们受到了东方“男孩子”(西方同性恋者形容他们的中国男性同伴的称呼)的诱惑进入了东方文化的研究。从他的书中内容,我想到美国著名的古董商安思远也一辈子沉浸在“东方男孩子”的魅力之中。一接触东方,他们就发现,原来断袖癖在古代中国社会不是像在西方一样触犯天条的罪恶,而是一种文人骚客的浪漫,所以很多有这种癖好的西方人相继进入了中国和日本文化和生活。

孟大卫 (David Mungello)

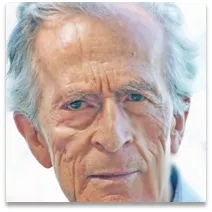

毫无疑问,还有一些研究中国的西方学者纯粹是被传统中国男性妻妾成群的生活方式迷住了。虽然他们的母国法定一夫一妻制,但是很多人还是想方设法尝尝娶中国少妻的滋味。高居翰一直非常羡艳古斯塔夫.艾克和他年轻的夫人曾幼荷的生活。2000年后,我们在夏威夷跟曾幼荷来往很多,她也常常跟我说她的丈夫古斯塔夫:“迷恋上了做中国人丈夫的美梦,用尽一切手段把我娶到手的时候我还不到二十岁。”从下面的照片上,可以看出,艾克俨然在扮演一个中国丈夫,身边簇拥着来自东方的古董、文玩、和年轻娇妻。这也和研究西方的中国学者比较洋派一样,很多研究中国的西方人也会如痴如醉地追逐中国的雅致生活方式。

曾幼荷和艾克教授

不过例外也有,1960年代后进入中国研究的美国学者,则有很多是因为胡佛总统从政治考量出发、扩大对中国的研究力度的原因。从二十世纪后半叶起,中国研究是一门学科,是一个职业--这个话题,以后再聊。

高居翰对张大千投入了将近一生的研究,投入了强烈的爱、妒甚至是恨交织在一起的情感。这些情感产生于他了解了张大千的艺术和生活方式之后。

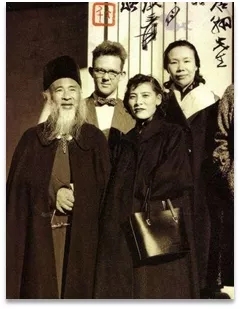

1959年,张大千刚好六十周岁,也是那一年,年轻的、只有三十多岁的高居翰结识了张大千。从张大千签字送给高居翰的合影可以看出,下巴尖削的高居翰站在后面,前面是张大千和他年轻的妻子。这是张大千的第四房夫人,不但年轻但漂亮,而且比高居翰还小四五岁。来自工业化移民国家一夫一妻制的美国的高居翰受到了怎样的震撼啊!每次看到这张照片,高居翰都会照例羡艳不已地说一遍:古代中国男人的生活是所有男人的梦想啊!踏入中国文化研究不久的高居翰在张大千身上见识了中国古代画家的生活方式,也在张大千的作品听到了几千年的传统在二十世纪的巨大回响。张大千代表了中国传统文化和生活的缩影、也代表了传统画家在工业时代如何突围、立出新的标杆。

高居翰与张大千及其少妻的合影

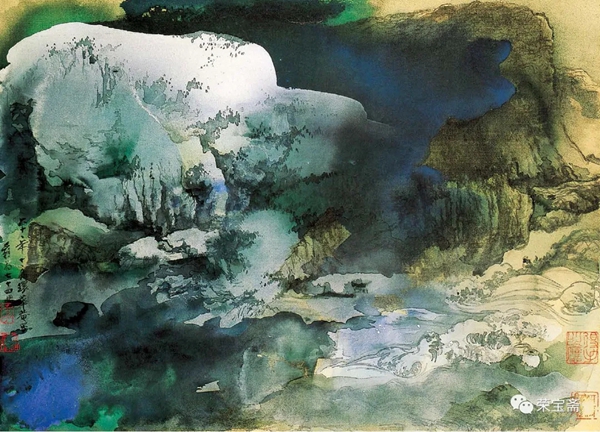

更具体地说,在高居翰眼里,张大千是一部活着的中国绘画史:张大千最初投师曾熙、李瑞清学画的经历和历史上大部分画家非常类似。但是张大千最终雄踞二十世纪大师的宝座的原因有两个:一是深入研究各个朝各代的风格,而且住在敦煌深入研究;二是到西方求新、以至于直接接触名声震天的毕加索。在溯古和求新的过程中,张大千从晋、唐、宋、元、明、清文人一路学起,同时兼攻院体画、金碧山水、和大青绿的画风,最后再续上到法国拜见蜚声世界的毕加索·并且认真对待毕加索对他的批评。张大千对古人的学习的深入程度做到了能够毕肖毕现地画出他们的风格:从石涛、八大山人上溯到“元四家”,再到李唐、马远、郭熙、范宽、董源、巨然以至于张萱、周昉、吴道子等画风无不把握了他们的门道。在中国历史上,像张大千这样基础雄厚、模仿风格多样,最后依然能够在敦煌的沉下去的研究中和毕加索对他的批评声中飞跃,并且别出心裁创立泼墨泼彩画风的画家绝无仅有。

将近三十年之后,1986年,刚刚过完六十周岁生日的高居翰去敦煌的目的显然不完全是探究中国美术渊源,更不是研究中国佛教艺术,而是像一个私家侦探、默默地到张大千发迹的源头寻找证据、考察张大师作案几十年的资源和文献。

张大千在敦煌临摹壁画

高居翰对张大千的全部欣赏,也抵不上他对张大千的作伪能力的爱恨交加的感情强烈:他认为中国古画收藏名列前茅的世界著名的美术馆里几乎都有出于张大千之手的赝品。他的伪作从唐到明清之际,无所不包。因此,对于高居翰而言,张大千笔下既有中国绘画史,又有一部张大千伪作构成的中国画史。敦煌在张大千的作伪“工程”中起到了至关重要的作用。要知道,张大千在敦煌停留的两年半的时间中,临摹了两三百幅作品,以超乎所有人的理解深度和高度走进了唐代和北方各朝的高古堂奥。也正是他从传世的作品和敦煌的作品的对比研究之中,把握了中国古代绘画的真谛,为他的作伪打下了坚实的基础。

如果别人的收藏中有伪作赝品,就是一个谈资,当自己负责的收藏中发现了假画,或者用自己饭钱中省下来的银子买了假画,那就是深深的伤害。高居翰在佛利尔博物馆工作的日子里和自己的收藏生涯中,不止一次遭遇张大千的赝品。也曾经退还过已经买入手了的、但是后来发现看走眼了,原来不过是张大千的伪作而已。高居翰欣赏张大千,但也深受张大千的伪作之害。

闲暇时,高居翰沉浸在各种侦探和破案小说中。很自然,他也把这些侦破思维带进了他对张大千作伪的的学术研究。但是在我为他做翻译的那些日子里,无论是英语水平、学术积累以及对高居翰的学术了解都远远不够,尽管他看石窟壁画的时候不断地谈张大千,指给我看他认为和张大千的作品相近之处,我也无法理解其中深意。过去的几十年在高居翰的生活和研究环境里了解高居翰的学术思维,渐渐地,我终于明白高居翰那些可以言说和不能明说的对张大千念念不忘的多重原因了。

特别是最近在高居翰的个人网站上读到这样的表白:“1950年代我在日本时开始意识到张大千在制作古画的伪作;在一些重要的博物馆都看到这些赝品;于是开始对这些作品加以辨别,了解如何检测出这些作品。几十年来,我一直坚持追踪。最后在1991年,在傅申主持的讨论会上发表了我的研究中包含了某些人不愿意承认是张的伪作的作品,引发了骚动。”(While in Japan in the 1950s I became aware that he wasmaking forgeries of old paintings; encountered these in major museums; begantrying to identify them, understand how to detect them. This pursuit continuedover the years. Finally gave paper on this at Fu Shen's symposium in 1991;caused some commotion, since I included ptgs that other people didn't want tosee as Chang's works.)那个会议的骚动之大,我都为之震惊。

我对这个会议记忆深刻,不仅因为我亲眼见到很多学者和高居翰争论不休,更因为那天我终于鼓足勇气,在会议开始前,质问了坐在我身边的李铸晋:“你凭什么以堪萨斯市中美友好协会的名义,在1987年给中央美术学院发了一封电报说我勾引高居翰,你根据什么?你知道你的电报给我带来多么大的伤害吗?”我还记得,原本和我谈笑风生的李铸晋听到这几句话,他的笑容僵住了、渐渐消失了、他的眼光从我的脸上慢慢滑落,落到他面前的地面,一动不动,一声不吭,没回答,也没反驳(这个故事以后再说)。如果你读过我的“东西三十年.做高居翰的翻译”,可能记得我介绍过李铸晋是方闻的学生,后来在堪萨斯大学执教中国美术史。也是他首先邀请了中央美院美术史系那位大神老师到美国访学。

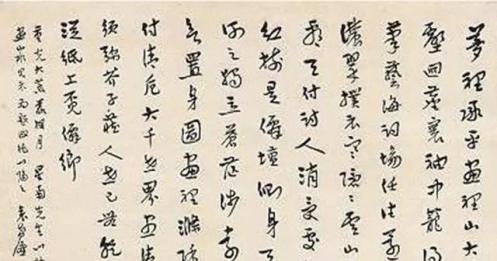

这个张大千讨论会的主持人是傅申,他和高居翰一样,也佛利尔美术馆工作过,并且和当时在哥伦比亚大学执教的、他的前妻王妙莲合著过《鉴定研究》。在这本书中,傅王二位详尽而深刻地揭示了张大千伪作石涛的作品的手法、数量和质量。用傅申的话来说,“张大千画的石涛比石涛更石涛。”我在读研究生的时候,从一位德国同学手里借来这本书慢慢地啃了很久,至今对我的影响依然很大。这位研究了张大千假画很多年的专家,面对高居翰在发言中列出的张大千的伪作的数量,也感到难以接受。

傅申和前妻王妙莲

无论其他学者是否接受高居翰“打假”张大千的种种学说,1986年,高居翰的敦煌之行背后的动因是为他终极打假张大千安排的!我在敦煌跟着高居翰东看西看,听着他的嘴里不住地自言自语、念念有词说到:这个就是张大千临摹过的、那个给了张大千灵感,你看这个唐代观音的手,被张大千学的惟妙惟肖。当时我只是感到高居翰学识渊博,一位中国画家半个世纪前在敦煌临过什么,看过什么,在石窟门口写过什么样的编号,他居然都了如指掌。后来跟他在一起生活的日子里一再听他在演讲中,在会议的发言中,或是在跟同僚的聊天中谈到张大千,甚至茶余饭后的闲谈中我慢慢理解,原来他对这位大胡子画家爱恨交加。

哪张是石涛画的,哪张是张大千画的?

张大千身上的另一种吸引着高居翰的魅力从未听人谈起,那就是高居翰着迷一般地向往着中国古代男性的优越地位:三妻四妾、书画琴棋、仆佣成群、文玩雅集。细心的读者,也能从他的著作中能够读出这些不言之隐。高居翰爱说的话题之一是张大千最小的女儿张心(具体名字没问过)投到加州大学高居翰的门下读书的种种故事、关于张大千的私生活的种种趣闻。有趣的是,张心拜师高居翰时并没有告诉他自己的身世,但是睿智的高居翰不但猜到了而且质问:你和张大千什么关系?张心反问作答:你怎么猜出来的?高居翰说:你姓张,在台湾生活过,曾经在巴西住过,还说一口流利的葡萄牙语,到我这里学习中国美术史,你若不是张大千最喜爱的小女儿,还能是谁的孩子?

住在巴西的张大千

八十年代初,张大千病危,张心回去看望父亲前,高居翰给了她一个影集,里面是几十张他认为是张大千赝品的照片,现在散落在全世界各美术博物馆。他告诉张心:请你最后帮我问问你父亲哪些是他亲手作的赝品,哪些不是。他只要摇头或点头,你记录下来给我。张大千去世多年后,高居翰仍然时时提起,说,Sing,心没完成这个任务。今天已经过了六十周岁的我再回头把这些点点滴滴穿起来,我惊憾地想:曾幼荷跟我谈她的人生经历时已经快要八十岁。难道她大智大慧,早就明白她丈夫古斯塔夫要扮演某种中国身份而坚决娶她呢?或者她也像我一样,最初不明就里,慢慢在生活中发现了他的这一人生秘密。