张大千:中国绘画史上的伟大传奇|林木

时间:2019-11-21 13:47:46 来源: 艺术市场 作者:林木

张大千:中国绘画史上的伟大传奇|林木

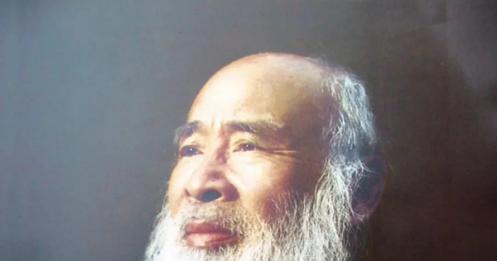

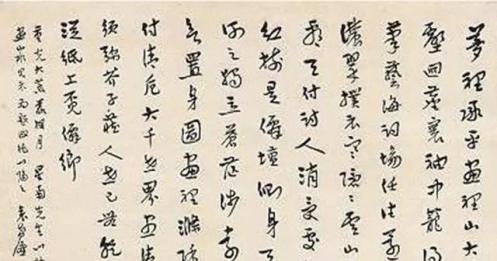

20世纪的张大千在整个中国美术史上是一位罕见的全方位发展的美术天才。张大千以其卓绝的才情在现代中国画史上做出了辉煌贡献。他以其学养之厚、才情之丰、游历之广、习古之全、收藏之富、鉴赏之深、题材之多、技艺之精、结构之繁、风格之变、气象之大,为中国古今画史所罕见。

20世纪的张大千注定要成为2000年中国绘画史上最杰出、最具传奇色彩的画家之一。张大千在今天的中国画史研究中是道奇特的景观。我们在传统型大家如“四大家”“吴齐黄潘”(即吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿)中找不到张大千;我们在“融合派”大家如徐悲鸿、林风眠那里也找不着张大千。这两大类大家中都没有张大千。“二高一陈”在民国年间影响也大,被归入“岭南派”。如此看来,除了张大千没有被列入这些大家组合,民国年间享大名、“大家”级别的画家就所剩无几了。民国年间的大名家如王震、金城、刘海粟、陈半丁、溥心畬、吴湖帆、贺天健亦未被划入上述诸家,予以并列。但金城、陈半丁在今天被称为“京津画派”的领袖,王震、刘海粟、吴湖帆、贺天健则属于“海派”大家之列,他们也算有一个着落。傅抱石、李可染、关山月、吴冠中在辈分上都要晚一辈,大多归入“新中国”之后的名家。张大千虽然在20世纪30年代就已有徐悲鸿“五百年来一大千”和“南张北溥”之美誉,但那时南北画坛通吃的张大千,未被列入现今美术史论家安排的任何大家组合之中。当然,在台湾的“渡海三家”中,溥心畬、黄君璧与张大千划成了一块儿。但台湾小岛的“三家”如何能与大陆的“四大家”相媲美?其实,要论传统派,比得过张大千的人也不多;人们若硬要把张大千的泼彩说成是学西方的,那该列入“融合派”呀!美术史家是把张大千真的忘了吗?其实也不是,只是要研究张大千很麻烦,美术史家们不太具备充分的条件;于是,成规模、有深度地专门研究张大千的美术史家就不好找了。既然研究不够,归类当然不便,张大千自然就被晾在一边了。张大千研究,既热闹又冷清在学术研究领域,近年来对张大千的研究已经开始重视,张大千的故乡四川还成立了张大千研究中心,开始了有系统的学术性研究,大陆一些学者也开始了对张大千艺术的专题性研究。但相比对“四大家”或“融合派”的研究,力度仍不够。值得关注的是,大陆的中国美术史学者们,尤其是一些以20世纪美术为研究对象的重要美术史学者,几乎对张大千集体噤声,更没有关于张大千翔实而深入的学术专著,连针对张大千研究的有分量的学术论文都少见。倒是台湾有学者对张大千的研究既有深度又有广度,例如著名美术史家傅申几十年来从张大千系列性作品的研究入手,立足美术史,对张大千有较深入的评价,他的代表作是《张大千的世界》。巴东在系统性深入研究张大千的艺术成就方面,或许是张大千研究领域最全面深入的一位,他的《张大千研究》为公认的该领域研究中最优秀的学术著作之一。冯幼衡既为晚年张大千担任过秘书,后又赴美普林斯顿攻读美术史。她从美术史学者的角度对张大千的研究也颇具学术深度,著有《形象之外:张大千的生活与艺术》《借古开今:张大千的艺术之旅》等。但台湾学者关于张大千的研究因时空距离,对大陆时期的张大千研究有限。

倒是海外有几本书,由跟张大千关系密切的朋友有意识地记录了张大千的故事,如黄天才的《五百年来一大千》《张大千的后半生》,谢家孝的《张大千传》等,这些书中的资料大多为张大千亲口所讲并现场记录,其中有口述历史的部分,当史料用自然可以,但需甄别。张大千是不允许家人对他的事情说三道四的,所以张大千家人谈论张大千的文章、书籍都极少见,仅女儿张心庆写有一部《我的父亲张大千》。但张心庆一直生活在大陆,与他父亲在一起的时候不多,书中有价值的史料就有限了。在海外的子女遵其父训,则基本不发声。纵观大陆有关张大千的出版物,绝大多数是互相抄来抄去,以致许多作者不敢写“著”,只能老老实实地称“编”或“编著”。有些即使写了“著”, 其实还是在“编”,至多是“编著”。在此类编著中,光一个相同的《张大千》的书名,就有许许多多不同的版本和“编”者。这类编著中,还有对张大千画语录、诗词的选编。当然,更多的是编辑张大千的画册出版。由于张大千的书画收藏主要在台湾,台湾的省立博物馆、台北故宫博物院都出版有大量的张大千画册。大陆的博物馆中,张大千的收藏主要在四川省博物院,那里也编辑过一些张大千的画册出版。海内外美术出版机构也出版过不少张大千的画册。一些收藏家也编辑、出版过张大千画册。这些都为张大千研究提供了很好的条件。大陆收藏张大千上半生作品包括敦煌临摹品最多的四川博物院,其首席专家魏学峰在张大千早期领域有不少的研究成果。其实,除了美术界还有一个领域特别关注张大千,那就是文学界。有“首席专家”之称的李永翘就是研究文学的,此人的确堪称收集张大千史料之第一人——不仅收得极早而且收得最全。他也据此写了张大千的文学性传记,编了张大千的年谱、画语录、诗词集……李永翘原创性的资料收集,成为后来一大批文抄公们传抄的基础。虽然国内有不少人写了张大千的传记,出版了很多此类文学性质的书籍,但这些传记大多真真假假,附有大量文学性的想象,相关史料则互相借鉴、大同小异。这类书籍中有的出于商业性目的,偏重于猎奇,许多书名弄上章回小说之“传奇”“演义”“传奇与风流”一类,或者给张大千安上“画坛皇帝”“画帝”“画王”一类不着边际的头衔,颇有古代传奇小说的风范,以吸引读者。但这些书中的情节真真假假,当小说读可以,当史料引用则不妥。大陆学者包立民关注张大千的逸闻轶事,著有《张大千艺术圈》《张大千家书》等,在张大千研究中有其拾遗补缺的独特价值。张大千纪念馆前馆长汪毅,对早期张大千及张善孖史料方面也有一些独特的搜集。张大千的故事多、小说多、传奇特色突出,影视领域自然也会关注张大千。前些年就有好几部电影、电视剧要拍张大千,连陈道明、金喜善都介入了,但因娱乐性太强,张大千家人不同意,后来流产。邱笑秋所编川剧《张大千》早在20世纪80年代就登上了北京的剧场,受到戏剧界包括曹禺在内不少专家的肯定。影视领域,仅《百年巨匠·张大千》拍摄成功,这是一部艺术专题片,拍得极为讲究,又采访了不少当事人,包括张大千的家人,笔者亦介入其中做大千艺术之解读。当然,小说、影视、传记等都算不上张大千的学术性研究,更取代不了美术史家对他的学术研究。由此可见,对张大千的研究与介绍,既热闹,又冷清。作名人介绍的人多,立足美术史研究的人少;画册、传记多,史学论著与专论少;就出版物而言,文艺娱乐性的多,学术研究性的少。

20世纪美术史研究最困难的人张大千研究何以形成这种畸形的现状;甚至可以说,20世纪中国画大家中唯有张大千研究是如此畸形?这与张大千一生的特殊经历有关。张大千的前半生是在中国大陆度过的,但后半生则辗转于南美、北美、欧洲,亚洲的印度、日本及中国的台湾,经历极为复杂。大陆学者一般只熟悉他的前半生,1983年张大千在台湾去世,离大陆的“开放”仅短短几年,大陆学者要全方位研究张大千几乎不可能。海外学者更难以对其有深入研究。另外,张大千从不直接评价自己的艺术,也不让他家人评论,这被定为家规。一直随侍身边的儿子张葆萝直到2017年逝世,对其父亲之事亦只字不提。这使迷一般的张大千更加神秘。即使大陆文学界收集张大千资料,写张大千传记也当算研究,除了其中想象、附会太多(这在文学创作中是允许的)外,因隔行如隔山,缺乏美术史的专业素养,他们往往就事论事,缺乏将张大千置于美术史中在纵向的思潮、名家和横向的当代思潮、名家的专业性比较,使文学界这些热心者很难从专业角度洞察张大千的天才能力,在与历史人物的对比中确立张大千在美术史上的独特价值。另外,张大千作为画史上的天才人物,具有多方面的罕见才能。研究者不具备相关方面的全才式素养,要全方面研究这位天才人物自然就很困难。绘画史上如果只熟悉文人画史,对这位除文人画外还拥有宫廷画、宗教画、民间画、日本画乃至西方画(张大千亲手做过石版画)等广泛绘画知识的画家,就很难深入研究;如张大千的泼彩,许多人硬要把张大千往美国人波洛克身上推,但如果我们知道早在唐代中国就有了泼墨泼彩,清代的画史上也明确无误地记载有泼彩,张大千自己也说从传统中来,我们的研究者就不至于非要暴露自己的浅薄。同时,张大千在书法、篆刻上也有精到的造诣。在诗词上,张大千有画界之人很难想象与比肩的修养,这与他当年跟江南词人谢玉岑的交往情同手足不无密切关系。这种研究得有深厚的诗词素养方可;否则,连其用典、字句推敲及音韵上的精妙都难以体会。作为敦煌学的研究者,张大千是国人系统研究敦煌的第一人;连敦煌研究所的成立都与张大千相关,没有敦煌学研究的基础,也很难评价张大千一生的成就。另外,张大千还在收藏、鉴赏、园艺、戏剧、烹调等方面品位独到。因此,张大千是20世纪美术史中研究起来最困难的人。在网上用高级检索,把“张大千”“画家”“泼彩”三个主题词并列但不同时选取,时间从1920年至2017年作全球收索,关于张大千的论文、报刊文章、专著、学位论文和会议论文以及文学类作品、图片等各种信息数据是295,394条。在知网输入“张大千”,新中国成立以来的论文数据是6128条。尽管全球性的张大千信息数量如此巨大,但除台湾的傅申和巴东外,大陆的美术圈甚至还没有一个从美术本体或美术史角度作张大千研究的公认的权威专家。2010年,台湾旧香居书店与台湾文秀基金会曾联合举办“张大千画册暨文献展”,展出台湾收藏家吴文隆收藏的有关张大千的出版文献资料近500种。2018年6月,浙江大学出版社与四川张大千研究中心联合举办了“500年来一大千——张大千出版文献展”,这次展览展出有关张大千的出版文献、画册、信札、照片数百种。这两次张大千的文献展从某种程度可看成是张大千研究成就的大检阅。除了各种珍贵的信札、照片等实物有展览外,出版物的集体亮相则大多为画册,传记、年谱、回忆录、学术论著也有一些,但具学术分量的仍是本文重点提及的,由傅申、巴东、黄天才、谢家孝撰写的几本书。

五百年来一大千与学界的冷清形成鲜明对照的是,对张大千的关注,除了文学影视领域,最热烈的另一领域是收藏界。尽管在中国大陆的美术界很难找到傅申和巴东这样资深的张大千研究专家,但张大千的长处太多、成就太大,学术界研究不研究,张大千的成就都为世所公认,收藏界仍然普遍看好张大千的作品。2010年5月,张大千的《爱痕湖》以人民币1.008亿元的高价成交,这位之前一直领衔拍场的龙头老大,又引领中国近现代书画首次突破亿元大关,成为20世纪中国画家作品破亿的标杆。据收藏界统计,张大千作品的拍卖总量近10年来一直在世界排名第一,且在毕加索等西方大家之上。如今,凡是中国重要的拍卖会上张大千的作品都会在场,而且屡有夺魁(不论是单件或是总量)之佳绩。当然,收藏界有自己一套独特的研究方法,如真假鉴定、拍卖记录、收藏概况研究等等,这种收藏研究也反映在一些有关张大千作品鉴定及拍卖行情的出版物上。有关张大千作品收藏与拍卖的研究,在张大千研究领域里一直是最热的一个。可见,没有列名于20世纪中国美术史若干大家组合的张大千,的确非等闲人物。目前,就美术史界的研究而言,对张大千的研究大多是局部的、专题性研究。这种研究当然必要,没有这种研究,全方位、综合性的研究也将没有基础;但全是这种研究,亦如瞎子摸象一般,很难对张大千形成立体的完整印象,对张大千的历史地位也难有一个准确的定位。例如在以“创新”为主题词的20世纪中国画坛,只熟悉1949年以前张大千的大陆学界一度认为以摹古为特色的张大千成就有限;更有甚者,据道听途说的一些陈年韵事,对其作道德角度之批判。但如果我们从整个中国绘画史的角度出发,张大千临遍绘画史上各主要流派、各大家,且不论文人画、宫廷画、宗教画,无所不到,整个2000年中国画史上无任何人可拟。临谁象谁,出神入化,以致于乱真,竟至蒙翻若干当代大鉴定家。今天全中国乃至全世界各大博物馆所藏中国古画,就有不少为张大千所造。我们或许会从传统继承、研究及集传统之大成角度,给张大千一个前无古人之崇高评价。1936年夏,徐悲鸿看到张大千习古、摹古、集古大成已达高峰状态时给出的“五百年来一大千”之至评,在同一文章中还给出了“徒知大千善摹古人者,皆浅之乎测大千者也”的断言,算独具慧眼了。的确,徐悲鸿说此话时距张大千前往敦煌还有5年,距其1957年的大泼墨还有21年,距其1961年的大泼彩还有25年,距其1983年创作其人生辉煌之代表的《庐山图》更有47年。若没有1936年之前杂学诸家、集古大成的杰出经历,能有慧眼识英对敦煌情有独钟近3年的潜心研究?若没有敦煌的色彩、造型和巨幅风格的研究及运用,能有泼彩和《庐山图》的辉煌吗?可惜徐悲鸿没能看到张大千的《庐山图》及其大泼彩,但早在1936年的“徒知大千善摹古人者,皆浅之乎测大千者也”,算是徐悲鸿一个极为精彩的预判,也是对若干盲目贬斥张大千前无古人的传统继承与研究能力者之预判。

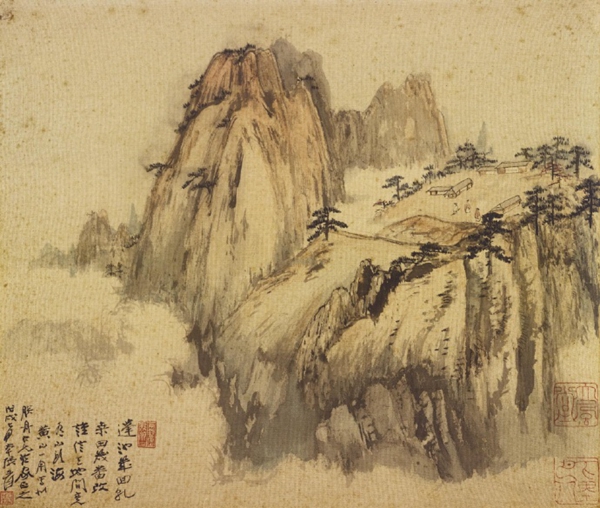

如前所述,张大千的才气太大,就凭画界同行们的口碑,张大千就可矗立在成就的巅峰之上。张大千的贡献是多方面的,常人谁能得其一面便可以有过人之誉。如张大千那“富可敌国”的精彩收藏,包括北京故宫在内的若干中外博物馆镇馆之宝中不少是大千的旧藏。而张大千因临仿古画及收藏而形成的鉴赏能力,广闻博识加之他超人的记忆能力,在20世纪收藏及鉴赏领域亦是有口皆碑。在绘画上一向谦虚、从不自夸的张大千,也仅在这个他认为有客观标准的收藏鉴赏领域第一次,也是唯一一次夸下了海口:“世尝推吾画为五百年所无,抑知吾之精鉴,足使墨林推诚,清标却步,仪周敛手,虚斋降心,五百年间,又岂有第二人哉!”自称自己压倒了明清以来最优秀之收藏家。敦煌艺术的研究当然是张大千人生的一大功绩。作为中国系统研究敦煌之第一人,这位生活上一向养尊处优的大画家,竟然花费了500条金条(相当于今天的156.25公斤黄金,约等于今天4687.5万元人民币)之经费,一家人带着一群学生在荒凉艰苦至难以想象的敦煌坚持了近3年,调查、编号、考证、临摹,最后以临习敦煌的作品在兰州、成都、重庆等地办展,轰动中国文化界。亦如陈寅恪当年所说:“敦煌学,今日文化学术研究之主流也。大千先生临摹北朝、唐、五代之壁画,介绍于世人,使得窥见此国宝之一斑……实能于吾民族艺术上,另辟一新境界。其为敦煌学领域中不朽之盛事,更无论矣。”而敦煌研究所的成立,也正因为张大千对敦煌的系统考察、研究及办展引来政府的关注之结果。当时政府有请张大千任首任所长之提议,他却因绘事繁重而谢辞。一个中国文化人,仅凭此一贡献,亦当在中国现代文化史上有一席辉煌之地位。张大千,无尽的话题“画家之画”是张大千扭转20世纪画坛风气的重要观念。敦煌之行,改变了张大千此前从文人画习得的全部绘画观念和技艺。他认为:“作为一个绘画专业者,要忠实于艺术,不能妄图名利;不应只学‘文人画’的墨戏,而要学‘画家之画’,打下各方面的扎实功底。”“画家之画”是张大千对流行数百年而有滥竽之势的文人墨戏的针锋相对。他所谓的“画家之画”应当是这样的创作:“会作文章的一生必要作几篇大文章,如记国家人物的兴废,或学术上的创见特解,这才可以站得住;画家也必要有几幅伟大的画,才能够在画坛立足!所谓大者,一方面是在面积上讲,一方面却在题材上讲,必定要能在寻丈绢素之上,画出繁复的画,这才见本领,才见魄力。如果没有大的气概,大的心胸,哪里可以画出伟大场面的画!”

张大千身体力行地对“画家之画”的倡导,对20世纪扭转文人画颓糜画风和国画界因循守旧风气,推行健康向上、生气勃勃的画坛新风无疑有重要影响。如前所述,张大千成就太大,即使研究不够,成就也在那儿放着。但有的方面,没有深邃的学术性研究,对张大千的成就还是很难看清。例如泼彩是晚年张大千集一生成就而形成的全新画法;也可以说,是张大千成就的巅峰。这里有敦煌色彩的影响,有“画家之画”的繁复浩大,有“文人画”似与不似的辨证,更有中国艺术“外师造化,中得心源”,以意为象、因心造境之“意象”精神。泼彩成为张大千一生有关绘画之观念、技艺、境界、风格诸因素之综合融汇。而张大千绝笔之《庐山图》,以其庞大的尺寸(180×1080cm)、精湛的技艺、恢宏的境界及全新的泼彩画风,不仅以其洋洋巨制在世界艺坛开前无古人后无来者之先河,且其技艺风格又深刻影响整个中国画坛之当代风尚。在今天的中国画界,泼彩已是蔚然成风的流行风格,张大千当然功高绝伦。但是,若对张大千艺术缺乏深入的学术性研究,就难以理解其泼彩的价值。对于张大千的泼彩,学界几乎一致认为,张大千是从美国波洛克的自由滴洒画法学来的,至少是受其启发。仅有的论据,就是两种画法都十分自由,而张大千那时又一直在国外。但张大千亲口说过多次,他的泼墨和泼彩画法在中国自古有之,而且他的泼墨法不是泼墨,而是破墨。“破墨”是水与墨互渗而形成的一种墨象,这是古典墨法之一。张大千因眼疾不便细画而泼墨,因泼墨而至泼彩,才恢复了这种中断了的古典技法,且朝现代意味上发展。在笔者对张大千泼彩的研究中,已找到确凿的中国古代泼彩的证据。如清代高其佩的“泼绿”与“泼硃”,唐代封演亲自“闻见”某画家地面贴绢若干,以容器盛墨盛彩,泼于其上,以布巾因势导决成山成水的场面。加上从唐代开始,历代都有豪放的泼墨之法,张大千的大泼彩,实则是存亡继绝又全新开拓的伟大创造,是对中国绘画史的一个重大的贡献。而对张大千历史地位的评价,则必须把张大千纳入中国美术史的纵向比较中方可进行。这就要求研究者必须是美术史家,必须了解中国美术史的纵向发展,这也是那些热情的文学家无法进行张大千历史定位工作的原因。20世纪的张大千在整个中国美术史上是一位罕见的全方位发展的美术天才。张大千以其卓绝的才情在现代中国画史上做出了辉煌贡献。他以其学养之厚、才情之丰、游历之广、习古之全、收藏之富、鉴赏之深、题材之多、技艺之精、结构之繁、风格之变、气象之大,为中国古今画史所罕见。加之张大千游艺于园林,品玩于佳肴,周旋于美人,客串于戏剧,再辅以书法之独特,诗词之奇绝,交友之诚挚,还有百日土匪师爷,三月和尚体验,数年敦煌探险……种种传奇与佳话的交互,真实与想象的混融,张大千在20世纪中国画坛是个无尽的话题。而张大千留下的成千上万的杰作,尤其是那无数珍藏于国内与世界各大博物馆中大千之珍品,将再次印证20世纪中国画坛上这个伟大的张大千传奇的存在。