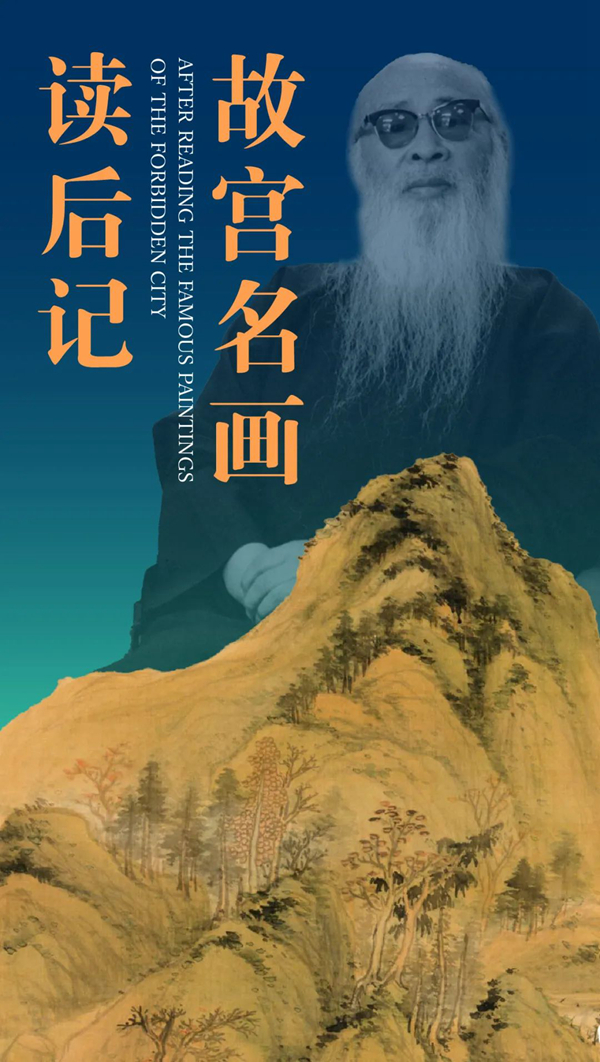

张大千| 故宫名画读后记

时间:2024-02-05 15:33:44 来源:张大千研究 作者:

张大千| 故宫名画读后记

编 按:1959年4月24日,张大千先生携夫人徐雯波女士在自巴西往台北逗留一个多月后乘机离开台北赴日本东京,治疗目疾一月有余。

在东京期间,适逢由台北“故宫博物院”策划编辑的《故宫名画三百种》一书在日本东京“大塚巧艺社”出版之际,张大千先生先睹为快,逐页浏览三百幅故宫名画并略作点评。

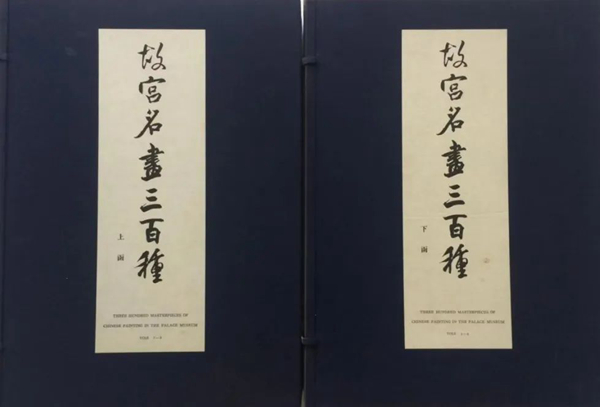

为编辑《故宫名画三百种》一书,由台湾“故宫”与“中研”两院组成共同理事会,推选王世杰为主编。由王云五、王世杰、叶公超、庄严、杭立武、张其昀、罗家伦、张道藩、李济、孔德成、那志良、吴玉璋、谭旦冏等负责筹备。当年在藏于台中雾峰库房的“故宫博物院”与“中央博物院”一千三百余件古画中遴选三百种名画(唐画35件;五代画25件;宋画84件;元画61件;明末清初画计84件;未定时代计11件)分上下两函、每函三册,合计六册出版。该书尺寸为纵44厘米,横32厘米。该书由王云五写序,王世杰撰写“导言”。

《故宫名画三百种》於1959年5月出版,限量一千五百部,日本东京“大塚巧艺社”印刷,香港开发股份有限公司总经销。

张大千先生据《故宫名画三百种》一书所览名画之心得撰文“故宫名画读后记”发表於台湾《中央日报》1959年7月22日第二版,本“公众号”特此转载,并略作修饰,以飨读者。

一九五九年夏,台湾中央、故宫两博物院既选所藏名画之精者三百帧, 付日本影写竟,将以布诸海内外。

王世杰主编《故宫名画三百种》两函全六册,限印1500部。日本大塚巧艺社1959年5月出版。

而余适自台澎道日,获先睹焉。浏览既竟,对兹异宝,乃不能无言。盖吾国古物之毁于兵燹者屡矣。北宋以前之藏无论已,自宋高宗都临安,雅好艺文,所藏珍秘独多。宋亡,元人捆载以北。明太祖定鼎南都,取元人之藏而南。迨成祖都燕,又自南迁而北。明清变革之交,故都独未被兵,故所藏独完。益以清高宗右文,搜求益富。

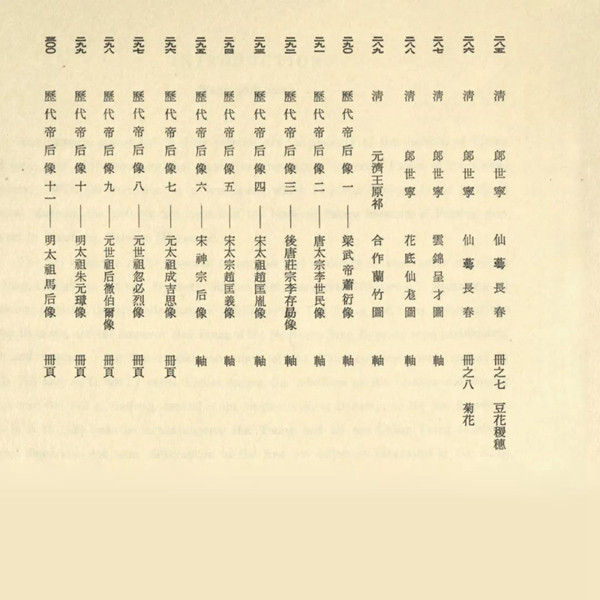

《故宫名画三百种》总目

共和肇造,七鬯无惊。政府特设故宫博物院以董理之。其后北都虽数传警,书画鼎彝复有巴蜀台澎之迁播,然神物所在,毫发无损,若有神鬼为之护呵者。吁可异已!自顷海寓大通,故家所藏之流散海内外者虽多,然以视斯藏,历载八百,为卷逾千,卓然为华夏文物之宗,寰海视瞻所系,旷绝古今中外无其俦对者,则不可同年而语也。

两院执事以时为之影写传播,使鉴藏者得所赏,研习者得所宗,而泰西人士之欲探吾艺事之真者,亦得所津逮。是真扬阐国光,以美育为天下教者,其盛事也。余以为吾国绘事之难也,非仅形之似物之状写而已。其状物也,必先究用笔,而后究结构,而后究机趣,终以究其神为归焉。其始学也,必先师古人,而后师万物,而后师造化,终之以师吾心为的焉。

吾心之灵,与物之神遇,故其所状花草虫鱼,非仅世之花草虫鱼也,而吾心所住之象也。其所写山川风物,非仅世之山川风物也,而吾心所造之境也。故必通之于书,泽之以学,合之以其人之品节风概,而后所谓气韵也,神味也,意度也。作者既悉于是焉发之,读者亦悉于是焉喻之。出乎天天,入乎人人,艺之通于道也盖如此。诗人所推为极经营惨淡之能事,而笔参造化天若无其功焉者。是岂仅斤斤于形之似不似,恣其意之所为而已哉。而等差其高下也,又必以时为断,以古为极。非必古之昵之崇之嗜也。

明清之不及宋元;宋元之不及五代;五代之不及唐,盖若有界画为之域焉,非可伪而为也。明清之必法宋元;宋元之必法五代;五代之必法唐人,又若有阶陛便其登焉,非可躐而升也。是岂真有气运风会为之主张纲维耶?

盖古人之治一艺也,非惟所秉于天者独厚也,其用心之专,致力之勤,体物之精,而其视世之悠忽之誉,一不足以撄其心。凝神敝精,穷老尽气而不惰懈。故所成就乃卓卓如此,非后世所可几及。以其不可及也,而以为若有气运风会绾其枢焉。委于于天而不策之于人,斯岂古人意哉。然而别择鉴赏之事乃由是而起。夫鉴赏非易事也。其人于斯事之未深入也,则不知古人甘苦所在,无由识其真,其入之也深,则好尚有所偏至,又无由鉴其全,此其所以难也。盖必习之也周,览之也博,濡之也久。其度弘,其心公,其识精,其气平,其解超,不惑乎前人之说,独探乎斯事之微,犀烛镜悬,庶几其无所遁隐。非易事也。以余谫陋,何足以尚论古人。

李赞华《射骑图》,运笔神隽,非龙眠所能企及。是五代人笔。

巨然《秋山问道图》,巨然当以此为准则。日本之山居图,金匮(陈仁涛)之《江山晚兴卷》与此为一派。

惟事斯垂五十年,人间名迹,所见逾十九,而敦煌遗迹,时时萦心目间。所见之博,差足傲古人。惟比目病障,如堕云雾中,鉴观之事,惟有遇以神而不以目;望其气而不泥其迹。暗中摹索,略得其概。愚见所及,窃以为若李赞华《射骑图》,运笔神隽,非龙眠所能企及。是五代人笔;若巨然《秋山问道图》,巨然当以此为准则。日本之山居图,金匮(陈仁涛)之《江山晚兴卷》与此为一派。

丘文播《文会图》有唐人遗意,丘画无第二件,然决为五代人笔。波士顿之阎立本《校书图》与此同稿,然不及此高简也。

郭熙《早春图》有款有印,宋人画以此为创见。

《萧翼赚兰亭图》已开吴仲圭派;若赵干《江行初雪图》起首一段似北苑《寒林重汀》;若丘文播《文会图》有唐人遗意,丘画无第二件,然决为五代人笔。波士顿之阎立本《校书图》与此同稿,然不及此高简也;若黄居寀《山鹧棘雀图》,若五代人《丹枫呦鹿图》有六朝遗意;若范宽《溪山行旅图》,另幅行旅图为王石谷摹本;若惠崇《秋浦双鸳图》必是宋画,若云惠崇,他无可证;若郭熙《早春图》有款有印,宋人画以此为创见。《关山春雪图》;若崔白《双喜图》,若文同《墨竹图》惜四周不全。广东罗原觉氏有一幅,与此可称双璧。

文同《墨竹图》惜四周不全。广东罗原觉氏有一幅,与此可称双璧。

若李公麟《免胄图》,真公麟巨制;若宋徽宗《蜡梅山禽图》、《文会图》,行书题尤难得;若李唐《万壑松风图》款在左中远峰上,《江山小景图》;若江参《千里江山图》;若马和之《古木流泉图》;若赵伯驹《海神听讲图》;若苏汉臣《秋庭戏婴图》;若马远《华灯侍宴图》;若夏圭《溪山清远图》;若陈居中《文姬归汉图》;若梁楷《泼墨仙人图》,中国只此一幅。

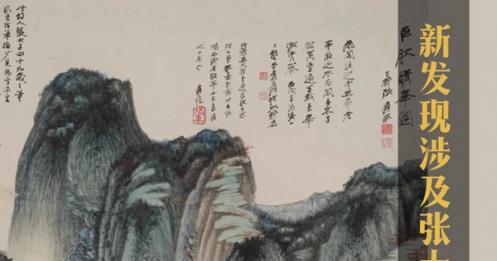

法常(传)《写生卷》(局部)

张胜温《文殊请问维摩大士像图》,有唐人遗意,人间孤本。

若法常《写生卷》,此仅长卷一半,其一半为叶遐菴所有;若张胜温《文殊请问维摩大士像图》,有唐人遗意,人间孤本;若钱选《秋瓜图》;若武元直《赤壁图》,项子京以为朱锐笔;若宋人《雪图》;若赵孟頫《鹊华秋色图》、《窠木竹石图》、《临黄筌莲塘图》;若管道升《竹石图》,董文敏谓为子昂捉刀;若高克恭《云横秀岭图》;若陈琳《溪凫图》,水为子昂所加笔。

若赵雍《骏马图》;若刘贯道《元世祖出猎图》;若黄公望《富春山居图》;若吴镇《清江春晓图》、《秋江渔隐图》、《渔父图》、《竹图》;若曹知白《群山雪霁图》;若朱德润《林下鸣琴图》;若唐棣《霜浦归渔图》;若卫九鼎《洛神图》(远山当为云林笔)。若颜辉画猿图(殊欠物情。)若柯九思《晚香高节图》。若盛懋《秋林高士图》;若张中《枯荷鸂鶒图》、《枯荷鸳鸯图》;若倪瓒《雨后空林图》、《江岸望山图》、《容膝斋图》、《修竹图》;若王蒙《谷口春耕图》。

方从义《神岳琼林图》,大似山樵,着色稍滯。

赵原《陆羽烹茶图》,用笔在仲圭子昭之间,惜太粘滯。

若方从义《神岳琼林图》,大似山樵,着色稍滞;若方厓《墨竹图》,竹佳石不称耳;若王冕《南枝春早图》;若赵原《陆羽烹茶图》,用笔在仲圭子昭之间,惜太粘滞;若徐贲《蜀山图》;若王绂《山亭文会图》、《淇渭图》;若边文进《栗喜图》;若姚绶《寒林鹦鹆图》;若明宣宗《戏猿图》;若陈宪章《万玉图》;若唐寅《山路松声图》;若文征明《江南春图》、《品茶图》;若仇英《秋江待渡图》,出龙宿郊民。

《桐阴清话图》此画四幅,实父为子京画,故宫一为蕉阴结夏,一为此;一在庞莱翁家,已忘其名;一为寒斋所有,为老妪乞书。

《桐阴清话图》此画四幅,实父为子京画,故宫一为蕉阴结夏,一为此;一在庞莱翁家,已忘其名;一为寒斋所有,为老妪乞书。《云溪仙馆图》,与大风堂之仙山楼阁同一笔法;若董其昌《奇峰白云图》;若张大风《画诸葛亮像》,此独大风湿笔,他画多瘦削空钩。皆古人之真迹,画坛之魂宝,悬诸日月而不刊者也。

张大风《画诸葛亮像》,此独大风湿笔,他画多瘦削空钩。

至若唐人《萧翼赚兰亭图》之为晚唐稿本而宋人摹之;若卢鸿《草堂图》之疑为龙眠摹本,用笔稍拘;若韩干《牧马图》,胡环《回猎图》之为宋人笔;若唐人《明皇幸蜀图》之为唐本而宋人临之,用笔欠浑融;若关仝《山谿待渡图》之疑为燕文贵笔,《秋山晚翠图》之疑为李成笔。

唐人《萧翼赚兰亭图》之为晚唐稿本而宋人摹之。

关仝《山谿待渡图》之疑为燕文贵笔。

若李坡《风竹图》之为南宋人笔,宋而后始有渴笔也;若巨然《秋山图》之为梅道人笔,《溪山林薮图》之为江参笔;若赵岩《八达春游图》之为宋人高手;若范宽《雪山萧寺图》之为南宋人笔;若王诜《瀛山图》之为钱舜举笔;若董其昌《霜林秋思图》之为沈子居代笔;若宋人《梅竹聚禽图》之为崔白手笔,《枇杷戏猿图》之为易元吉,《檞树双猿图》至精本。

董其昌《霜林秋思图》之为沈子居代笔。

元人《宫乐图》之为晚唐人真本(历代鉴赏家乃屈之元人,斯为异事)。

若元人《倣朱氏云山图》之为高房山笔;若元人《宫乐图》之为晚唐人真本(历代鉴赏家乃屈之元人,斯为异事)。其人其时略有出入,此则历来赏鉴者每以跻之较古为可贵,而未尝措意其时之风尚者也。然而其以为唐者虽不必真唐,而必五代高手所摹焉。其以为五代者,虽不必真五代,亦必北宋大家之作焉。其以为宋者,虽不必真宋,要必元硕师之笔焉。风尚虽以时而异,而渊源所从来,法度所循,临摹所自,不可掩也。然则吾以为非其人其时者,亦降其时会言之耳。吾人以元视宋,以宋视五代,以五代视唐,则仍五代宋元名迹也。

近世得一宋元真迹,其值连城,况百数十帧之萃于一集邪?其足宝贵又宁待言邪?抑余所不惮为之别白者,盖欲证前人所已明,而补其所未至。其精确而不疑者,得吾说而益着其精。其时与人小误者,得吾说乃益见其真。此辨章学艺之事,非敢轻心以掉之也。昔董文敏为晚近书画鉴赏大家,然其鉴古也,明于董巨荆关而暗于马夏,则所从入之途异也。以余寡识,远逊文敏,吾岂敢谓所鉴别者皆至精而不谬。然积其目验,参以心得,窃欲揭古人面目之真,以示来学途径之正。斯则区区之心,可质之天下而无怍者耳。

抑余又有感于文物之残毁,多出于易代争攘兵戎之会。而涵德性,沦灵襟,又莫过于绘事。盖有见人物之高致,而生其思古之情焉。见山川之幽邃,而动其栖遯之思焉。见鸟兽虫鱼之跃然纸上,而发其万物一体之念焉。常有睹名迹而若身入其中,欲弃百事而从之游者。画之足移情怡性,非他艺事可望。今之大宇,一争攘疑猜机诈角逐之会也。兵戎之祸,乃随时可作。

举世既忧虑惶惑,若不知所以拯之者,而兹编适于斯时出。意者斯世之人得以沐浴乎艺海,优游乎画苑,以化其犷悍之气,释其警怖之念。以美为教,庶几斯世之跻于至美之域。不惟含生之伦,得以全其生,而兹文物之瑰宝,亦得永存于天地间而不朽坏。两院执事诸君,其亦有复人性,新民德,转世运之意乎?斯尤余所为欢喜赞叹而不能自己者也。

一九五九年夏五月

蜀郡张爰大千父记于大风堂

版权声明:本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权请联系我们删除!