张大千对西康山水的发现与表现摭谈

时间:2021-08-30 15:44:04 来源: 瀞园雅集 作者:瀞园

张大千对西康山水的发现与表现摭谈

一次被忽视的本土西行

——张大千对西康山水的发现与表现摭谈

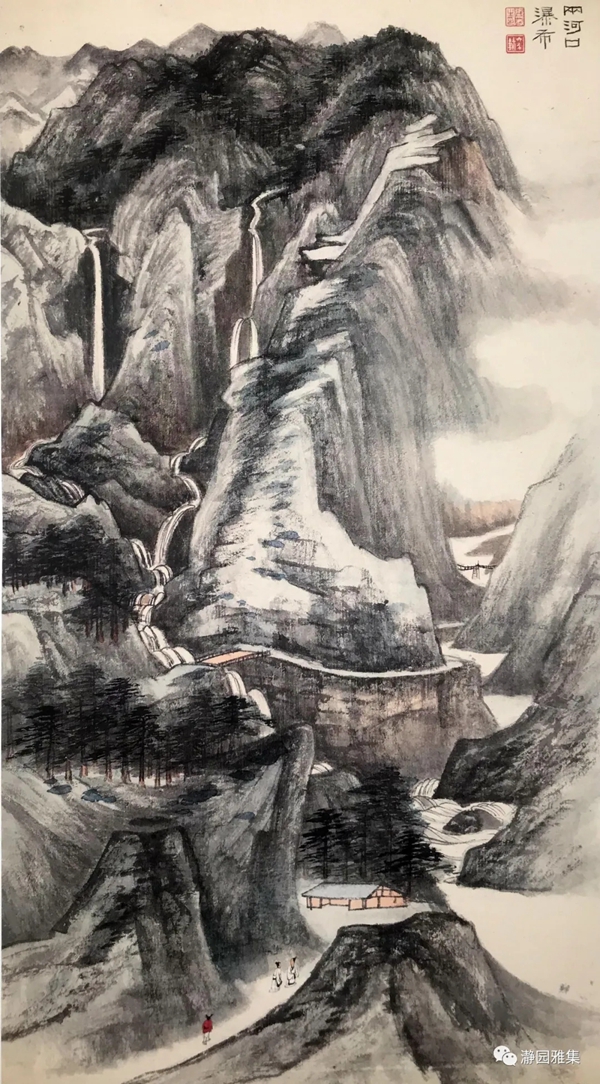

近代艺术史上誉满东西的张大千,他在20世纪40年代有两次重要的“本土西行”。第一次是“敦煌之行”(1941年3月-1943年10月),第二次是“西康之行”(1947年6月-8月)。“敦煌之行”在当时就引起美术学界、考古学界、历史学界的高度关注,其后也成为了张大千艺术研究一个重点和热点。然而,关于他的“西康之行”,由于“当事人没有留下太多的资料。研究者也聊聊,难以深入这一课题。”[1] 所幸的是,当年张大千送给同行友人杨孝慈,由李秋君题款的《西康游屐》册页 [2](原册页12幅)出版物被保留了下来,并且其中8幅流传至今,并馆藏四川省博物院(下简称川博),这为我们研究张大千的第二次西行留下了方便法门。

一、被遗忘的西南山水

中国绘画从表现题材而言,大致可以分为人物、山水、花鸟三大类。若果说人物画的审美理想是传神,花鸟画的审美理想是情趣。那么,山水画的审美理想则是对空间之美的发现与表现。从自然山水的空间特质而言,我国自然山水大致可以分为北方山水、南方山水和西南山水三大体系。由于明代莫是龙、董其昌等人提出“南北宗论”,至此我国山水画的表现被梳理为北方山水和南方山水两大体系和画家阵营,在美术史上影响深远。由于种种原因,长期以来西南山水的发现与表现,在绘画史上极其有限。这与西南山水作为我国三大山水体系的地位严重不匹配。

原因何在呢?从绘画史而言,唐朝张彦远(画史鼻祖)在《历代名画记》卷一“论画山水树石”中曾明确指出“国初二阎,擅美匠学,渐变所附”以及“山水之变,始于吴,成于二李”[3]。这两句话从美术史角度,交代了山水画在初唐才逐渐从作为人物画背景的附庸中摆脱出来,后历经盛唐吴道子皴法的开创,通过李思训、李昭道的对皴法运用才算走上独立发展之路。

五代时期,随着荆浩隐居太行山写生创作及《笔法记》的诞生,至此荆浩“在中国山水画的转型时期,开创并发展了雄奇的北方山水画派”[4]。继张彦远之后,我国第二位伟大的美术史家,北宋郭若虚在《图画见闻志》中明确指出“若论道道佛人物、仕女牛马,近不及古。若山水树石,花竹禽鱼,则古不及今。”[5]并进一步指出“画山水唯营丘李成,长安关仝,华原范宽。智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程。” [6] 并正式在美术史上确立起来了北宋山水的“三大家”。营丘为今天山东淄博一带,长安为今天西安一带,华原为今陕西铜川市一带。在美术史上“三大家”所表现的陕西至山东一带的自然山水,被归入“北派山水体系”。随着山水画在北宋取得巨大发展,山水画审美理论也取得较大发展,有研究者指出 “在山水画中,则是要体现出适当的视觉空间的远近距离关系,其中景物的展开就关乎‘远’的空间表现。”[7]。这一理论认知,被北宋中后期山水画大家,郭熙在《林泉高致集》中总结为“三远”,分别是高远、深远和平远。至此,“山水画从南朝宗炳提出的‘近大远小’理论,到宋代郭熙提出的‘三远’理论,画面空间建构开始成熟。”[8] 由于郭熙山水画,既有荆浩山水的雄强大气,又有文人山水诗性文心。因此,有学者指出郭熙既是古典山水集大成者(即北方山水体系),同时又是古典山水向文人山水过度的关键性人物。

随着北宋中后期“士夫画”的崛起,绘画审美开始转向文人士大夫,并逐渐成为后世主流。譬如“士夫画”领袖苏轼曾写诗到“吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神骏,又于维也敛衽无间然”[9]。米芾在《画史》中公开宣称“董源平淡天真多,唐无此品,在毕宏上,近世神品,格高无与比也”[10]。与此同时,韩拙也在《山水纯全集》中提出了“新三远”,分别是迷远、幽远和阔远。至此,由郭若虚、郭熙等确立起来的北宋全景式的山水空间表现,开始转向由苏轼、米芾、韩拙等所确立的诗意、平淡和“新三远”的山水空间审美表达。巧合的是,随着北宋的灭亡,南宋的建立,整个政治中心、文化中心南移,北宋“士夫画”所确立的新山水审美观,在南宋得以全面发展。至此,中国山水画正式由“北派山水”走向了以江南为中心的“南派山水”。由于,元明清三代文化中心和经济中心,基本都集中在江南一带,至此以江南为中心的“南派山水”的发现与表现一直占据中国山水画的主流。换言之,尽管西南山水与北方山水和南方山水并称为我国三大山水体系,但在美术史上的发现与表现,却一直处于严重缺位状态。

反溯美术史,历代山水画家对于西南山水的发现与表现,一般都止步于青城山、峨眉山、嘉陵江一带。譬如唐代的吴道子、李昭道、王宰,五代的李升、黄筌、孙知微,宋代的苏过等,近现代入蜀的黄宾虹、齐白石、陆俨少、傅抱石、李可染、吴一峰等,无不如此。众所周知,青城山素有“天下幽”之称,峨眉山素有“天下秀”之谓。因此,纵观历代画家笔下的西南山水,其表现的主要是一种幽静与秀美,这实与“南方山水”的审美表现差异不大。换言之,历代画家对西南山水的发现与表现,并没有真正反映出西南山水独特的空间之美。

张大千 1947年

四川博物院藏

历代山水画家为什么对西南山水的发现与表现,却都止步于青城山、峨眉山、嘉陵江一带,而并未向西南山水的纵深方向,即西康山水继续探索呢?大致有三点原因。

第一,因为青城山、峨眉山、嘉陵江一带,紧靠成都平原,基本属于“天府之国”的地理范畴。文化、经济、交通都很发达,人员进入方便安全。

第二,由于西康地区位于我国地貌的第二级紧靠第一级的青藏高原地带,在古代堪称典型的蛮夷之地,几乎无人敢进入。即是在近现代也是匪患丛生,民风民俗与内地迥异,以及山高谷深,人烟稀少,道路凶险,仍然很少有人敢独自或小众前往。

第三,由于山水画家的观看山水方式,主要是徒步慢游,更多时候要驻足“驰目游怀”,鉴于西康特殊的地理与人文,这便造成了对西南山水中最有地域特点的西康山水,长期被画家们遗忘了。

二、西康山水的发现与表现

据史料记载,20世纪上半叶,到西康进行采风创作的艺术家,先后有1944年的吴作人,1945年的叶浅予以及摄影家莊学本。由于,吴作人是油画家、叶浅予是漫画家,莊学本是摄影家;因此,这三位艺术家的“西康之行”,对西康山水的发现与表现,与山水画家相比,不可同日而语。

由于叶浅予和张大千私交甚笃,从西康归来寓居成都张大千住处。叶先生曾撰写了《西康履痕》[11]一篇长文,详细记载了自己西康之行的各种逸闻趣事、自然山水、民风民俗、宗教信仰,等等。据说叶先生讲话幽默风趣,曾对张大千生动地讲述了自己西康之行的所见所闻,听得张大千热血沸腾。由于张大千生性好古尚奇,据史料记载“一九四七年六月大千从上海返回成都,正值成都遭受水患,无法参与其他艺事。想到画家吴作人、叶浅予都曾往西康写生并在成都举办了专题画展,于是邀请好友杨孝慈及门人王永年等作康巴之旅。”[12] 由于当时国内形势复杂,西康地处偏远,匪患严重“大千之行是受到西康省主席刘文辉的邀请,由二十四军副军长陈耀伦负责接待事宜。他们从成都到雅安,先至金凤山,后去考察了汉代高颐阙,再过飞仙关经沙坪到天全,在两河口作短暂停留后翻二郎山来到泸定,在铁索桥、瓦寺沟、日地写生,最后来到康定,游金刚寺、无极寺,御林宫等地。”[13]。据叶浅予记载,他们“原来计划去的榆林宫和贡噶雪山,都未去成”[14]。因此,从张大千这条西行路线来看,无疑是从古代至近现代,第一位进入西康山水腹地最深处的山水画大家。

张大千 1947年

四川博物院藏

据前述可知,我国山水画成熟鼎盛于北宋,表现的是以自然丘壑为对象的全景式山水,对山水空间之美的表现方法是郭熙的“三远”。众所周知,张大千虽然起家于石涛,但随着20世纪对“四王”(重笔墨,轻丘壑)的批判,40年代开始,他一路回溯,学习宋元,进而直追晋唐(敦煌之行),一探中国山水画的发展源头。在这一不断回溯式的学习中,张大千见证了传统山水画的写实精神和巨大制作的扎实功夫,有力地回应了当时中国画的“衰败论”和全面“海外西行”的“革命论”以及“改良论”。换言之,张大千正是在全面了解和学习,中国传统绘画写实精神过程中,开启了自己的“西康之行”。

值得一提的是,两宋山水画之所以成为中国山水画的巅峰。可以说与宋人对自然山水空间美的发现与表现紧密相关,以郭熙“三远”(高远、深远、平远)理论总结为成熟标志,而后韩拙又增加了“三远”(迷远、幽远、阔远)。分别对应着“北派山水”的刚硬雄强与“南派山水”的温润迷蒙。实际上,韩拙的“三远”,虽然“主要描述的江南自然自然山水的特点,其实也是对郭熙‘平远’的进一步阐释。”[15]

那么,西康山水的空间到底有何特质呢?从我国地貌分级而言,西康山水属于第二级紧靠第一级。这里大山连绵不绝,且又地处西南横断山脉,山陡、谷深,且道路基本处在谷底,或中部偏下。正如张大千在《西康游屐》的一则题记中写道“西康景物虽无危峦峰奇峰之胜,然丛山万重,急湍奔逝,亦复雄伟深邃,有拍塞天地之概。”[16]。众所周知,张大千一生好游历,他在《西康游屐》另一则题跋中写到“老夫足迹半天下,北游溟渤西西夏。南北东西无此奇,目悸心惊敢模写。四山雷动蛟龙吼,万里西行一引手。”[17]。换言之,西康山水带给张大千的是与南北山水完全不同的、一种全新的视觉体验。一些研究者指出《西康游屐》册页“这组画在结构上多采用‘全景式’的构图。所谓全景式构图一般指中心全景式布局,即以主峰为中心,用云霭烟岚断白,衬托出中景与前景,五代至宋,画家们为表现大山巨壑的雄奇、巍峨……宇宙造化之壮观”[18]。如前所述这种“全景式”构图,正是北派山水的典型图式,彰显的是“三远”的山水空间之美。

那么,面对全新的西康山水,正从宋代重视自然丘壑写实精神中走来的张大千,还会用传统的“三远”之法来表现西康山水吗?抑或说,宋代的“三远”,还适合用来表现他所发现的西康山水吗?到底合不合适,还要对“三远”理论产生的背景作进一步分析。

首先,何谓“高远”呢?郭熙说“自山下而仰山巅,谓之高远。高远之色清明。高远之势突兀。”[19]。从空间而言,“高远”的关键在于“高远之势突兀”。所谓“突兀”,关键的视向在“仰”,即是要有一座突出的、相对独立的主体山峰,这是北方山水的典型特质。很多人认为,既然“山高”那一定也可以称为“高远”。殊不知,“高远”的关键不在简单的“高”,而在主体山峰的“突兀”。范宽的《溪山行旅图》被认为是“高远”的范本,可作参考。西康山水,由于地处第二级紧靠第一级的青藏高原,虽然堪称绝对的高山,但这里的山正如张大千所言都是“丛山万重”。意味着这里的山没有相对独立的主体山峰。因此,显然不能将这里山水的空间之美称为“高远”。

张大千 1947年

四川博物院藏

其次,何谓“深远”呢?郭熙说“自前山而窥后山谓之深远。深远之色重晦。深远之意重叠。”[20]。从空间而言,“深远”的关键在于“深远之意重叠”。所谓“重叠”,关键的视向是“窥”,即需要整体山的海拔不会太高,观照主体(画家)容易游走到山的山巅,以此而窥视重叠连绵的后山。王蒙的《具曲林屋图》一向被认为是“深远”的范本,可兹参考。有人会说西康之山,既然如张大千所谓的“丛山万重”,那一定可以称为“深远”。事实上,西康山水,虽然“丛山万重”,连绵不绝。殊不知,由于西康地处第二级紧靠第一级的青藏高原,平均海拔都在3000-4000米左右。与此同时,西康之地又地处西南横断山脉,山势陡峭,正如张大千在《西康游屐》的题记中指出“自瓦寺沟至康定,六十余里,行山谷中,溪流湍急,银涛掀腾,不数海门潮也。”[21],可知,张大千西康之行大部分路段都是在“谷中行”。因此,这里的山水显然不能给人带来“深远”的审美体验。

第三,何谓“平远”呢?郭熙说“自近山而望远山谓之平远。平远之色有明有晦。平远之意冲融而缥缥渺渺。”[22]。从空间而言,“平远”的关键在于“平远之意冲融而缥缥渺渺”。何谓“冲融而缥缥渺渺”?“冲融”即是要四周的自然物象,譬如山水、树石、草木、人烟、鸟禽、畜兽等等,就像以物冲水一样,完全融合在一起。而“缥缥渺渺”实际上应是地面上升起的薄雾水汽。因此,“平远之意冲融而缥缥渺渺”,其实是一个形象比喻。这好比说地上的山水、树石、草木、人家、鸟禽、畜兽等物象,就像冲融在薄雾水汽之中,完全融合在一起的那种美妙的视觉之感。《图画见闻志》记载“烟林平远之妙,始自营丘李成。”[23] ,也就是说北宋理论家对“平远”的山水空间认知,其地理依据主要是“营丘”一带(今天山东淄博一带)。事实上,从客观地理而言,这种“冲融而缥缥渺渺”的视觉美感,确实必须要是平原地带才能形成。一般而言,云雾水汽缭绕本属于十分常见的自然现象。无论是北方山水、南方山水、西南山水都会有。只不过,要周围的山水、树石、草木、人烟、鸟禽、畜兽等,完全能“冲融而缥缥渺渺”在一起,也许除了山东、江南一带山水外,其他地方很难形成如此的视觉之美。譬如,高山之地云雾升腾之后,一般都是部分地缠绕在山间,其它物象仍然各自清晰,绝不可能“冲融”在一起,譬如(传)李昭道的《明皇幸蜀图》就堪称典型。西康山水与剑门山水(即《明皇幸蜀图》中的山水)相比,海拔更高,断然不能形成万物冲融的视觉效果。

尽管中国山水画追求“步步移,面面观”的移动透视,但是从郭熙对“三远”的解释来看,“高远”视向在“仰”,“深远”视向在“窥”,“平远”视向在“望”。这表明北宋山水画确实存在一个以画家为中心驻足观看的视点。只不过,由于山水画家强调视觉记忆,会把前后游历所见,以最后的“仰”“窥”“望”的视点为基础,展开对景物的配置。这显然是一种客观之景与主观之景的结合,且是客观之景带动主观之景的生发。总之,北宋山水整体给人的感受是画家对自然山水的一种视觉记忆。因此,北宋山水基本上都是采用立轴和横卷的形式进行呈现,给人非常强烈的现实主义感受。只不过,由于“元代之后复古风气渐起,由自然观照创造山水意境受到侵蚀,‘三远’之境遂演变为后学者模仿的图像模式。”[24] 有学者指出,张大千《西康游屐》“这组画在结构上多是采用‘全景式’的构图”,并进一步指出譬如《瓦寺沟》“此画同纳高远、深远、平远于一图”[25]。这种结论显然与我们对郭熙所谓的“三远”理解相去甚远,已经陷入了套用“图像模式”的陷阱。因此,郭熙的“三远”,显然不能表现西康山水的空间之美。

张大千 1947年

四川博物院藏

由于西康山水与北派山水和南派山水,确实不同,且地貌特征相差巨大。那么,西康山水的空间之美到底是什么呢?解铃还得系令人,也许从张大千的写生游记中能找到答案。

首先,张大千一生酷爱游历名山大川,在西康之行前,南北名山大川,几乎游历殆尽。

其次,张大千作为山水大家,每作画几乎皆有题跋的习惯。因此,有关张大千在西康游历的视觉记忆的文字记载,也许为我们留下了解开西康山水的空间特色的钥匙。

查阅张大千《西康游屐》册页,每幅画均有题跋,其中《金刚大喇嘛无极》及《五色瀑》的题跋,为我们解读西康山水的空间之美,留下了重要的依据。

《金刚大喇嘛无极》中题跋(部分):

西康景物虽无危峦峰奇峰之胜,然丛山万重,急湍奔逝,亦复雄伟深邃,有拍塞天地之概。 [26]

《五色瀑》中第一首题跋诗:

马头耀旭日,鞭影乱霞彩。天悬云锦衣,绚然绝壁挂。

《五色瀑》中第二首题跋诗:

银河忽如瓠子决,泻向人间添春热,跳珠委珮未足拟,碾破月轮成琼屑。老夫足迹半天下,北游溟渤西西夏,南北东西无此奇,目悸心惊敢模写。四山雷动蛟龙吼,万里西行一引手,山神梦泣海翻澜,十六巨鳌载山走。自瓦寺沟至康定六十余里,行山谷中,溪流湍急,银涛掀腾不数海门潮也。[27]

张大千 1947年

四川博物院藏

根据郭熙“三远”的理论可知,山水空间美的发现与表现,首先是基于画家驻足点的“仰”、“窥”、“望”为视向而产生的。据前述可知西康山水:山高山大、万重连绵、谷深势陡,张大千也明确写到“自瓦寺沟至康定六十余里,行山谷中”,这说明张大千西康之行游览的驻足点始终都处在山谷中,因此,西康山水整体视向感正是张大千所谓的“深邃”,姑且将这种视觉空间称为“邃远”。

特别值得注意的是,西康山水,由于画家的驻足观看的视点在山谷中,因此能形成整体视像和强烈视觉感受的并不是万重连绵的大山,而是谷底奔逝的急湍。因此,《五色瀑》第二首题画诗,基本上就是对西康山水中溪流湍急的形、声、色、势,所形成的奇特景象的经典描写。该诗中的银河、跳珠、月轮、琼屑、雷动、蛟龙吼、翻澜、银涛、海门潮等用词,与张大千曾经游历的所有山水感受都不同,从而生成了一种完全不同的陌生化审美体验,这是理解“邃远”空间之美的关键内容。其次,从郭熙“三远”可知,自然山水的空间之美还涉及到两个具体视觉感知,一个是色彩感,一个是形势感。《五色瀑》第一首题跋诗堪称对西康山水色彩清丽绚烂的经典描写。《金刚大喇嘛无极》题跋中“有拍塞天地之概”,堪称是对西康山水地处西南横断山脉形势感的准确把握,这也与叶浅予 “高山壁立”的描述吻合。基于以上分析,我们不妨仿效郭熙的“三远”的定义,将“邃远”概括为:在高山峡谷中探急湍奔逝谓之邃远。邃远之色清丽绚烂。邃远之势拍塞天地。反观张大千的《西康游屐》册页中山水画,其中《飞仙关》《瓦寺沟》《五色瀑》《两河口瀑布》《二郎山》《日地》《御林宫雪山》,堪称这种“邃远”之美的发现与较好表现。

张大千 1947年

四川博物院藏

若果说山水画的关键在于自然丘壑空间美的发现与表现。那么,其色彩与笔墨的运用,则是彰显其山水神采的具体落实。譬如,源于北方山水的斧劈皴,南方山水的披麻皴,都是依据地域特点的笔墨提纯。斧劈皴彰显出的是北方山水的雄强硬朗,披麻皴彰显出的是南方山水的温润柔和。

那么,西康山水该如何进行笔墨色的转化与表现呢?一些研究者,因为张大千是摹古高手,尤其对董源、巨然、王蒙下过足够的功夫。因此,当在谈到张大千的笔墨时,就不假思索地认为他一定会运用披麻皴、牛毛皴、解索皴等。但是,正如美术史家林木在谈到西南山水时候所言“当我们面对这种超大格局的大山川的时候,我们如果还用披麻皴、斧劈皴,或者古代的其它皴法,那就不一定准确了。”[28]。也正如台湾美术史家巴东所言“大千画山水必亲莅实境,看云观海,记录写生,非笔墨技法之套弄者可比。” [29] 。由于20世纪40年代,张大千“学古”正从北宋山水画所强调自然丘壑的精神中走来。因此,详观张大千的《西康游屐》册页,基本找不出非常明显的斧劈、披麻、解索、牛毛等皴法。

由于《西康游屐》册页属于写生创作,而西康山水万重连绵不绝,十分雄厚深邃,与此同时植被丰茂,倒影谷底急湍,无比清丽绚烂。因此,纵观《西康游屐》册页中现存的6幅山水画,张大千全部使用了浅淡的青绿色进行薄染。关于这一笔墨特点,魏学峰指出“淡青绿薄染,这种清透地渲染,……他(张大千)似乎并没有刻意地显露绘画材料的色相感觉,反而更侧重于绘画语言的层次,这种淡设色似乎更接近自然山川本身的色相而少人工修饰,既华滋浑厚又平淡天真” [30] ,基本上表现出了西康山水“雄厚清丽”的特质,正式拉开了与北派山水以斧劈皴表现的雄强硬朗,南派山水以披麻皴表现的温润柔和的距离。因此,可以说张大千西康之行,对于西康山水“邃远”之美进行了富有成效的表现与探索。

值得一提的是《西康游屐》册页,只是张大千送给同行好友杨孝慈的“草稿” [31] 之作。遗憾的是,西康之行的分精力力作,因1947年10月在成都举办“张大千康巴西游纪行画展”,当年已经全部被人收藏,至今散佚民间,不知所踪。若不如此,我们也许会看到更多张大千表现西康山水“邃远”之美的精品佳作。

小 结

众所周知,20世纪绘画领域在全面掀起“海外西行”的浪潮中,张大千在40年代的“本土西行”显得弥足珍贵。事实上,20世纪40年代张大千先后有两次“本土西行”。第一次是众所周知的“敦煌之行”。第二次却是几乎不被学界关注,抑或是不太知道的“西康之行”。实际上,张大千的“西康之行”是他进一步推进,以青城山、峨眉山为代表的西南山水的空间美学的表现与认知的重要尝试。由于西康山水位于我国地貌第二级紧靠第一级,以及又地处西南横断山脉的特殊性,张大千以游屐写生的方式敏锐地捕捉到了西康山水独特的“邃远”之美,并初步探索出了展现西康山水雄厚深邃、清丽绚烂的“浅淡青绿薄染法”。从而呈现出了一种与北派山水、南派山水不同的山水空间美学样式。遗憾的是,由于张大千自20世纪50年代开始,便离开了大陆,他对自己发现与表现的西康山水的“邃远”之美,并没有取得进一步的完善与发展。

唐 波 (艺术学博士 四川师范大学副教授)

注:参考文献及注释略。

原文发表于《西安美术学院学报(西北美术)》2021年第1期。