晏良爲《回憶,感恩,緬懷親愛的八家公張大千先生 ------ 爸爸和媽媽説:沒有八家公,就沒有我們全家人的今天 》(四)

时间:2023-04-13 11:29:44 来源: 作者:晏良爲

1981年10月,媽媽張心素女士和良密五妹及筆者到重慶市解放碑附近的《友誼商店》去買要帶給八家公張大千先生和八家婆徐雯波夫人及其他親友的禮物。

媽媽選購了兩段衣料給八家公作長衫和馬甲:一段是淺藍色底子顯黑色圓形圖案;另外一段是淺棗紅色底子顯深棗紅色圓形圖案。

媽媽還買了六斤髮菜和其他禮物,帶給八家公和八家婆,以及舅舅孃孃他們。

爸爸晏偉聰先生拜託他住在紐約的好朋友伍承祖教授幫忙接待赴美的媽媽和筆者。

伍承祖教授和他的幾位川籍朋友上世紀八十年代,與四川省和重慶市飲食公司合作,在美東紐約和華府分別開辦了著名的《榮樂園》和《重慶樓》川菜餐廳,廣受美國 主流社會和亞裔及華人民眾歡迎,風光了一陣!

1981年12月中旬,媽媽張心素女士和我自北京搭乘中國民航班機,抵達美國紐約市 肯尼迪國際機場(JFK International Airport),爸爸晏偉聰先生的好友、著名學者兼實業家伍承祖教授及其公子深夜接到我們後,即直奔紐約州克羅頓哈德遜鎮伍府。

一到伍府客廳,媽媽張心素女士便迫不急待地請伍教授幫忙,撥通臺北摩耶精舍的電話,讓一直在電話機旁等候的八家公張大千先生和八家婆徐雯波夫人與分隔幾十年的愛姪、我們親愛的媽媽直接通話,實現了多年的願望!

電話的另一端,早就一直在等電話的八家公一聼到媽媽喊“爸爸,爸爸,我是心素。”立馬就激動起來。

但他老人家還不敢相信,“思念了幾十年的愛姪終於到了美國紐約?”

於是,他老人家反問,“妳真的是心素?”

媽媽説,“爸爸,我和渝安剛到紐約,是偉聰的一位朋友來接的我們,住在他家裡。” 説完便失聲痛哭。

電話的那一端,八家公早也就淚流滿面,根本説不出話。

而被時空分隔幾十年的血親哭聲持續了好一陣。傍邊協助幫忙的伍承祖教授看到如此動人的場景,十分感概地説,“我還是第一次看見叔姪感情這樣深厚的家人!”,“過往我們只是聽說大千先生待人厚道誠懇熱情,今天我就親眼見證了大千先生真實的為人,真不愧為一代畫聖! 五百年來第一人!”

電話的那邊,八家公很傷感地説,“心素,我聼到妳的聲音,就想起了阿爸(按照張家習俗,全家老少都尊稱家公張善子先生為‘阿爸’)”,“唉,我看不到你們,聼聼你們的聲音也好嘛。”

等八家公和媽媽倆人情緒都平靜緩和之後,他們就擺了一會龍門陣,主要是講大陸親友的情況。因為這是八家公和媽媽分別幾十年後的第一次直接通話,雙方都還在激動緊張之中,好多話要説,一時也不曉得要從哪裡講起。

於是,八家公便要媽媽去休息,説,“心素,妳才攏美國,坐長途飛機很累,今天早點休息,我們以後有的是時間,慢慢再擺。”

八家婆也插話,“三姐,妳和渝安出來就好了。爸爸就是擔心妳,一天到晚都在盼望你們早點到美國。”

我在這裡插幾句。

後來據八家婆和蘿舅講,那段時間,八家公每天外出回到摩耶精舍,第一件事,就是問,“今天有三姐的信沒有?”

如果有媽媽寫給八家公的信,他老人家就讓秘書小姐趕緊讀給他聽。

如果沒有媽媽寫給八家公的信,則他老人家就悶悶不樂,半天都不説話。

“好久都沒有聼到爸爸和八嬸的聲音了,我太激動了,話都不曉得啷個説。”,媽媽説,“ 要得,我們今天就不擺了。爸爸您老人家和八嬸要注意保重啊。”,“我現在喊渝安來跟你們講幾句。”

媽媽邊説邊把電話(話筒)遞給我。

八家公問,“那邊是哪一個在講話?”

“八家公,您老人家好。 我是外孫渝安,您記不記得?”,我很緊張地應聲回答。

八家公説,“家公聼到了,曉得是二外孫在講話。我啷個記不得? 你的小名還是家公給你取的嘛。”

“我曉得是家公給大哥(良里)和我倆個人取的名字。”, 我説。

八家公又説,“你記得就好。”

八家公説,“渝安,你聼聼家公的聲音,變了沒有?像不像四川話?”

我回答,“家公,您説的就是地道的四川話嘛,但是聲音好像有一點沙。家公是不是生病了?”

“我生啥子病喲。 你不曉得你家公老了,聲音就沙啞了,不好聼了嘛。”,八家公笑著説。

八家公這樣講話,一下子就把我的緊張氣氛化解了。

然後,八家公説,“渝安,你要經佑好媽媽。”四川話的“經佑”,就是“照顧,服侍”的意思。

“家公,我曉得經佑好媽媽。”,我趕緊回答。

八家婆接着説,“渝安,你陪三姐到美國,是家裡出來的第一個外孫,家公和家婆都説你有孝心,‘運氣好’,是不是?”

“謝謝家婆,”,我説,“對頭。 我是托家公和家婆的洪福,才能夠陪媽媽出來,算是外孫輩出來的第一人。”

實際上,張氏大家庭出國的第一位孫子是八家公張大千先生的長孫、十舅張心智先生的長子、表弟張承先(暱稱 ‘大阿烏’)。 上世紀50年代初,蘿舅張心一(葆蘿)奉八家公的手諭,要澄舅張心澄先生,尕孃張心嫻女士,滿舅張心夷先生,和表弟張承先先生從成都出發,途經上海,廣州, 澳門,抵達香港, 與八家公他們會合。

然後,八家公張大千先生率領家人先赴南美阿根廷,後又轉赴巴西,美國等地。

我清清楚楚地記得,媽媽和我住在環蓽庵時,蘿舅母李協珂女士曾經對媽媽説,“爸爸(八家公)跟大伯伯(張岳軍先生,即 張羣先生;我們這一輩兄弟姐妹要尊稱他 ‘爸公’)講,我二哥這個女兒心素,從小就最有孝,最本份,不曉得要東西。我打電話問她要啥子?”,“心素説她啥子都不要,她還説,‘只要爸爸您老人家身體好,我就滿足了,我們全家人就滿足了’”,“您看她是不是‘哈’?”

蘿舅母李協珂女士還講,“爸爸説,‘她不像有的人出來就是要錢要畫要東西。’”,“心素還是跟小時候一樣,‘哈’(四川方言:‘傻’)得很,不曉得要東西。”

“大伯伯就説,‘這是善子先生和您教得好’。”,蘿舅母李恊珂女士説。

還有一次八家公跟我擺龍門陣時,説:“渝安,你需要啥子,只管講,家公去跟你買,”。

“謝謝家公,”我説,“我啥子都不需要。”

八家婆徐雯波夫人1982年4月初回美國,帶來了八家公張大千先生賜與我們畫作。

“爸爸(即 八家公張大千先生)給你畫好畫以後,正準備題上款,”八家婆對我講, “老太爺(有時,張家親友尊稱八家公為‘老太爺’)突然説,我搞忘了渝安的學名,叫啥子。”

蘿舅張葆蘿先生馬上説,“他的學名是良為。”

“良為,良為,”八家公連説幾遍,“良為,這下子我就記得了。”

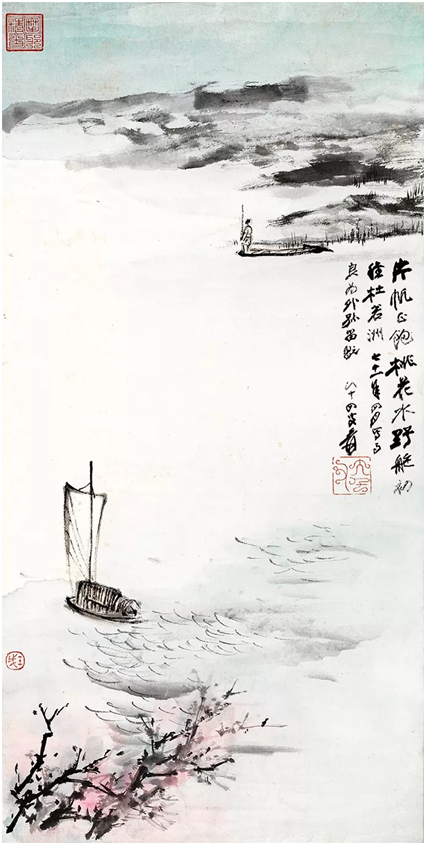

1982年,84岁的张大千因目翳无法工细,故以晚年特有的泼彩泼墨之法,饱含深情以自作詩“片帆正飽桃花水,野艇初維杜若洲”入畫成此幀,賜與三姪張心素女士之子晏良為先生。

畫面中,遠處是千里烟波,暮靄沉沉,中景是孤舟上一人執杖回望,而近景,桃花開處,浩淼水面上的又一孤帆,一種去國懷鄉的惆悵之情躍然纸上。

八家公和八家婆生前跟我通話或者擺龍門陣時,都分別自稱“家公”和“家婆”,顯現出對我們全家人的特別關愛!

我們全家人永遠緬懷八家公對媽媽和我們全家人的照顧及幫助!永遠感恩!

我在重慶小時候,不到一歲,得了一場大病,腸胃出血,好多醫院的醫生診治後,都沒有效果, 還對爸爸和媽媽講,“這個娃兒沒有救了。你們把他帶回家去,趕快準備一個小匣子(棺材),拿出去埋了。”

看來閻王老爺還不想在那陣收我。

爸爸的一位學醫的好朋友史永龍伯伯,江蘇溧陽人,正要結婚,來家商請爸爸作伴郎之事。看到家裡院子裡停放了一個小匣子,很驚訝。

史永龍伯伯知道我患怪病的事情,就對爸爸和媽媽講,“反正這個娃兒病得這麼厲害,你們乾脆讓我來試一下,萬一醫好了,救活了,就是他的命大;如果醫不好,也沒有辦法。”

爸爸和媽媽聼史永龍伯伯這樣講,自然就同意。

於是,史永龍伯伯凴借他的關係,借用位於重慶市渝中區臨江門附近《重慶川東醫院》(現在的重慶醫學院第二附屬醫院)的設備,輸他的血來救我的小命!由於我患病多日,面無血色,一吃喝任何東西,就惡心嘔吐! 我完全是一副皮包骨,雙臂雙手都找不到任何可以用於輸血的血管。 實在沒有辦法, 史永龍伯伯便臨時決定分別在我的雙腳腂骨附近切開一條口子,看能否找到可用的血管!

蒼天不負有心人,史永龍伯伯成功地找到可用的血管,殷紅的鮮血緩緩地從史永龍伯伯手臂輸入我的血管!

我們全家人都認定史永龍伯伯是我的救命恩人!我們全家人,特別是我永遠感恩史永龍伯伯!

至今我一看見雙腳腂骨附近清晰可見的傷疤,便想起救命恩人史永龍伯伯奮力搶救我的小命的經過!

剛從外地回到重慶的八家公,一聼説我在醫院搶救,立即趕到《重慶川東醫院》,看到剛剛脫離險境的我,便心疼地摸著我蒼白色的小臉,説:“幸好沒出事,幸好沒出事,我看叫他‘渝安’吧。”

這就是八家公給我取小名的經過。

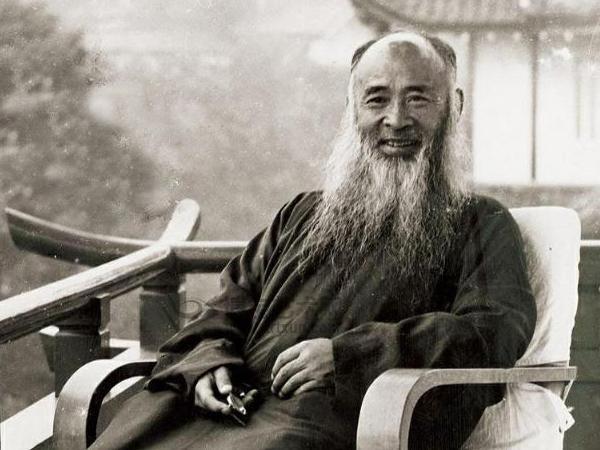

我們的家公張善子先生對弟妹們都很友愛照顧,特別和聰慧睿智繪畫天賦極強的八家公張大千先生兄弟情篤,從來就沒有分過彼此。家公張善子先生英年早逝之後,八家公張大千先生就承擔起照顧家公張善子先生遺族的責任,一直關照我們的家婆楊浣青夫人和全家人,視我們五兄妹為他自己的“外孫”。他老人家還給家兄晏良里先生取小名“渝生”,也給筆者取小名“渝安”。 這是張氏大家庭親朋好友都知道的事情。

至今有的張家長輩和表兄弟姐妹們都還以“渝生”或者“渝安”稱呼家兄晏良里先生 或者筆者。當年尕孃張心嫻女士在紐約與我們在一起時,就尊稱媽媽張心素女士為“三姐”,喊我為“渝安”。例如,阿爸(二舅)張心禮先生和嬭嬭(二舅娘) 羅熾雲女士的長女、七姐張紹敏女士稱呼家兄晏良里先生為“渝生哥”;次女、八妹 張泉先女士則稱呼筆者為“渝安哥”,她的女兒文懿小姐則稱呼我為“渝安舅”。

爸爸知道史永龍伯伯在美國留學有成, 並且回到大陸,在國民政府軍醫系統服務,以後隨國民政府渡海至臺灣,仍在軍醫系統服務。

1981年12月,媽媽和我到了美國之後,便四處托人打聽史永龍伯伯的訊息,甚至還在臺灣登報尋找,冀以報恩,但無結果。

這是我們全家人深感內疚和抱憾終身的一件事情。

1982年2月的某天,蘿舅母和澄舅母,還有媽媽及我正在《環蓽庵》客廳擺龍門陣,八家婆打電話來,對蘿舅母説:“爸爸和我要去給良為做兩套西裝,妳和婉妮婭趕快把他的身材尺寸告訴我。”

於是,蘿舅母和澄舅母馬上就用裁縫師傅用的那種軟尺,幫我測量好身材尺寸,告訴給八家婆。

我的舅舅們和表弟們每次到臺灣,八家公和八家婆都要請臺北某著名的西服專賣店(張府的定點店)給他們每人定製兩套西裝,深色和淺色各一套。舅舅們和表弟們則親自到該店測量身材尺寸,無一例外。

八家婆拿到我的身材尺寸後,便和《摩耶精舍》的大管家莊嫂一道去該西服專賣店,選擇好深色和淺色的兩種衣料,請熟悉的那位裁縫師傅幫忙,“給外孫做兩套西裝。”

那位裁縫師傅感到很奇怪,問道,“張夫人,妳的外孫怎麼沒有來?”

八家婆答,“我們這個外孫有事,來不了。”

此外,八家婆還特別請那位裁縫師傅不要將該店銘牌縫製在西服和西褲上。按照慣例,所有的正規產品,包括服裝,都有製作店家的銘牌。這種店家的銘牌,也是店家的一種招牌,尤其是著名商家 更加重視它!

“喔,我明白了。”,那位裁縫師傅自言自語道。

莊嫂後來去取西裝時,那位裁縫師傅還説,“張大師的福氣好,世界各地都有孫子和外孫!”

1982年4月初,八家公在慶生過後,他便安排八家婆到美國來陪伴媽媽和我們,順便把那兩套西裝帶給我。

日常的生活中,我都只穿我在大陸製作的西裝,除非必要或者參加特別的活動,我才穿八家公和八家婆給我做的這兩套西裝。我很珍惜這兩套寶貴的西裝。

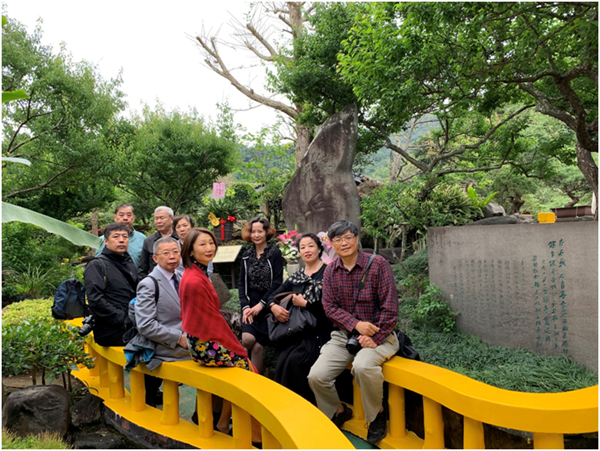

2019年3月底,我和五妹晏良密隨張氏家族祭拜團,應邀到臺北出席《國立故宮博物院》(張大千120歲紀念大展)(3月29日)開幕式,見到了全球各地來臺參加該開幕式的眾多親友、藝林同道, 包括十孃張心瑞女士,澄舅張心澄先生和澄舅母婉妮亞(Vania)女士,已故尕孃張心嫻女士的夫婿、姨父伍俊偉先生,小孃張心聲女士和姨父席伯倫先生,等等。

4月2日上午,我特別穿上八家公和八家婆給我做那套淺色西裝,在臺北《摩耶精舍》參加祭拜八家公的公開活動。

1982年初,媽媽張心素女士和筆者從美東紐約去到美西加州蒙特瑞半島八家公張大千先生的寓所環蓽盦。