万里投荒寻桃源——张大千的八德园岁月

时间:2023-10-23 14:44:06 来源:书艺公社 作者:

万里投荒寻桃源——张大千的八德园岁月

张大千在八德园寓所客厅

来源| 北京画院作者| 万君超分享 | 书艺公社(ID:shufaorg)

1952年年初,张大千决定携家人由香港移居南美。随同张大千移居南美的家人共有14位,子侄辈有张心一、张心澄、张心夷、张心印、张心娴、张心沛、张心声等(见张大千致张心裕信)。

张大千当年为什么会选择阿根廷,而不是其他国家或地区?这其实与原天主教南京教区主教于斌的移民南美计划有关。1949年9月,于斌以“中国天主教文化协进会”(1941年成立于重庆)的名义赴美国,然后再前往南美洲各国,与当地天主教机构协商帮助滞留在港澳地区的部分大陆教友移民南美。于斌等人的这一计划得到了台湾方面4万美元的资助,并由高思谦神甫在香港与南美两地具体操办相关事宜。

当时最初协定先由玻利维亚接收部分大陆教友,后来由于该国政局发生了变化,以及受种族、宗教等因素影响,这一计划胎死腹中,但在巴西、智利、阿根廷等天主教国家获得了一些善意的回应,其中,巴西成为最主要的接纳国。当时巴西初定的第一批移民的条件是15个家庭的99人,另需要集资相当于50万美元的投资移民资金,这在当时几乎是一个“天文数字”,极少家庭能够有如此多的资金(陈方中《于斌枢机传》)。移民北美则条件更为苛刻。当时阿根廷的移民条件相比巴西要宽松许多,可能没有硬性的资金规定,而且于斌主教已与时任阿根廷总统的夫人协商妥当,允许200户华人天主教家庭移居阿根廷(许启泰《张大千的八德园世界》)。

张大千其实与于斌等人并无交集,但其二哥张善孖生前与于斌私交甚笃。抗战时期,于斌受国民参政会委派前往欧洲、美国,争取欧美民间和宗教界对中国抗战的道义声援和资金援助。天主教徒张善(教名“安琪”)也以国民政府赈济委员会委员的名义,随同于斌出访,在美国期间,两人合作愉快,并结下了深厚的情谊。或是基于这一层关系与渊源,当张大千听说了于斌的移民南美计划后,就有了举家移民阿根廷的设想(万君超《张大千移民南美始末》)。

张大千最终决定移民阿根廷之后,他自己于当年3月中旬先去阿根廷做了一个月左右(原计划约两个星期)的考察。据说此行由高思谦陪同。

《画家张大千赴南美考察》(香港《华侨日报》3月16日)载:“名画家张大千,昨日下午四时半,乘泛美机赴南美阿根廷从事考察,此行为期约两星期返港,昨日赴机场为张氏送行者甚众。”

张大千除了在布宜诺斯艾利斯举办一次画展,还特地游玩了位于阿根廷和智利交界处的门多萨(Mendoza)风景名胜区。他在阿根廷写给张目寒的信中说:“兄来阿根廷忽忽已一月。此间风土人情一一可喜,决当卜居。月底即遄归香港,接八嫂与侄辈来也。”可能是他当时移民心切,忽略了一个极为关键,而且是自己无法解决的问题,那就是除了自己和徐雯波,他的家人及佣人均没有台湾方面颁发的“旅行证件”,也就意味着无法获得阿根廷的入境签证。所以,1952年5月2日,他在阿根廷写给张目寒的信中说:

兄不日可得阿根廷居住许可,惟兄与八嫂方有“护照”,比德(注:即张心德)夫妇、罗姪(侄)(注:即张保罗)以下十余人俱无。请弟往“外交部”一为商确(榷),能于兄嫂名下加签随行子姪(侄)、工人(注:即佣人)否?另请“护照”是否麻烦?速赐复港寓,兄十日之内必归也。

张大千在阿根廷办理居住许可的时候,得知高思谦正在办理移居南美的数百人中,谣传有“第三势力”人员。所谓的“第三势力”是指当时居留在香港的一批被边缘化的失意政客、旧将领、知识分子,他们在美国政府及其中央情报局等的暗中资助和策划下,试图在国、共之外形成另一政治集团。台湾当局对“第三势力”采取绝对不能容忍的态度。所以,他于5月21日在写给张目寒的信中说:

乃有三五无知妄人因而生妒,散布谣言,谓其中多系“第三势力”。固不值识者一笑。然而三人成虎,或乱听闻。乞弟便中想髯公(注:即于右任)一陈述之也。兄与八嫂皆有“护照”,六姪(侄)、十二姪(侄)以次皆无,应如何办理?弟就近向公超兄採(采)询之。速赐复港寓为盼。

6月2日,张大千返回香港,为筹措移民资金,发力创作作品。

《张大千由美返港,今后居港致力写作》(香港《华侨日报》6月3日)载:“我国名画人张大千,于本年三月间,由港赴美,遍历三藩市、纽约等大都市,备受美国人士欢迎。(略)张氏并赴南美洲阿根廷应中阿文化协进会邀请,在里约热内卢(注:应为布宜诺斯艾利斯)举行展览会,在会中挥毫绘就新作廿五帧,予当地人士对中国艺术以深刻印象,参观者有英、法、德、西班牙等各国人士及艺术家,情形至为热烈。张氏昨日已乘泛美飞机由美经日返抵本港。”

但是,证件一直到7月初仍然没有办好,极可能就是受到了所谓“第三势力”事件的影响。张大千生怕夜长梦多,前功尽弃,在7月5日给张目寒信中为此不禁说了“狠话”并发起了牢骚:

“护照”事如此困难,真非意料所及。……不得已,将以香港居民身份出国,不再妄希其打遍官腔,而终或不发给也。兄原意搭西北航机经台,得与弟一面,今“外交部”使人种种难堪,虽欲一践台地,亦复无此颜面矣。

证件一直到了7月底,经过了诸多的波折和在台友人的鼎力相助,总算办妥,其中有些人还是由时任台湾外事部门负责人的叶公超特批。张大千在写给张目寒信中有云:“六姪(侄)媳及阿芳‘护照’,承公超兄批发,乞代兄趋谢。”六侄媳即张心德的夫人李协珂,心德卒后嫁给了张保罗;阿芳应是张家佣人。张大千后来还托人转赠叶公超一幅纸本设色山水图(今藏美国旧金山亚洲艺术博物馆)。

9月15日,张大千乘泛美航空公司飞机至东京,再经美国转往阿根廷,而其家人一行已先乘轮船经南非好望角前往阿根廷。

《张大千、胡蝶影后昨日同机飞美》(《香港工商日报》9月16日)载:“我国名画家张大千昨日下午五时半,乘泛美机往东京,将续往美国转往南美阿根廷。据谈:彼此行已在阿根廷曼多洒购置庭院,将在该地居留一个时期。张氏家眷早于前日乘轮前往南美,全家将于九月下旬在南美聚首。张氏谈阿国天气宜人,当地仕女亦颇友善,诚此时最理想之居所,抵阿后将继续从事写画及研究。”

张大千到达阿根廷后,在布宜诺斯艾利斯郊外的曼多洒(Mandoza)租了一座两层楼房暂居,该楼后面有约2亩(1亩约等于666.7平方米)花园,园中花木扶疏,树草蓊郁,鸟语不绝,并时有燕子栖息垒巢于此,张大千遂名此居曰“昵燕楼”(亦作“昵晏楼”)。他说:“我暂时可以安定下来了。”并在花园中栽种了松柏、樱桃、杨柳、玉兰、栀子、月季、蔷薇、七里香等花草树木。

1968年5月圣保罗华云饭店张大千画展一角

约一个月后,张大千通过当地友人引荐,还曾得到了时任阿根廷总统胡安·庇隆及其夫人的礼节性接见。真可谓万事顺意,尽遂心愿。他在写给友人的一封信中说阿根廷:“江山风物,无不宜人,真有世外意境。生活(费用)之低为全世界所无,避地之理想处也。”(傅申《张大千的世界》)约半年后,在赠张目寒《移居图》卷中有诗云:“且喜移家深复深,长松拂日柳垂阴。四时山色青宜画,三叠泉声澹入琴。客至正当新酿熟,花开笑倩老妻簪。近来稚子还多事,点录篇章学苦吟。移居南美,卜居曼多洒,偶然赋此诗,录寄寒弟台湾。余兴未已,更作小图于后。癸巳春日兄爰。”他似乎真的寻找到了一处可以避世的“海外桃源”。

但是,张大千一家人的阿根廷永久居留申请却迟迟批不下来,这也就意味着家人的读书以及置业等都无法进行。他后来在《将别曼多洒,赋此录示目寒二弟兼呈于髯翁、程沧波、台静农诸公乞教》一诗中有云:“重修败簏教笼雀,别拣高枝与挂猿。举国令传严逐客,满堂烛灭遽留髡。自安白发流离惯,剩守青毡坐卧温。三宿未能除结习,手栽花又满东园。”所谓的“举国令传严逐客”,或是当时阿根廷对华人的移民政策已经发生了变化。而申请永久居留,似乎已希望渺茫。此中原因,众说不一。据李永翘《张大千传》一书中所说,张大千一家的“绿卡”之所以一直未能拿到,他后来从种种渠道听说,是因为他将顾闳中(传)《韩熙载夜宴图》卷和董源(传)《潇湘图》卷等一批古画售予大陆文物部门的缘故。台湾当局余怒未消,故令从中作梗。聊存一说。但张大千致张目寒信中确实说过:“永久居留证迟迟未得,颇闻有作梗者。”另一封致张目寒信中也说:“此间居留尚小有问题,盖有捣乱者且诬兄为‘冒称台湾代表’。浅人妄见,一何可笑。”

除了永久居留证申请受阻,张大千最为器重和喜爱的侄子、画家张心德(又名比德,教名彼得,家族排行第六)于1952年10月18日(旧历八月三十日)死于急性阑尾炎,年仅32岁。此事令张大千伤心欲绝,并且还不敢将此噩耗告诉国内的亲人。他在后来写给女儿张心裕(家族排行十二)的家书中说:“六哥去年八月卅日去世了,恐怕阿奶伤心,所以未曾去信。现在告诉你,你不可以告诉阿奶,至嘱至要。”阿奶即心德的母亲。张大千在借居处附近的教堂边上为张心德选了一块墓地。每当黄昏时分,他就在徐雯波的搀扶下拄着拐杖,呆坐在心德的墓旁,时常对着墓碑喃喃自语,不知所云。曼多洒似乎已成了他的伤心之地。

在台湾的于右任、张群等友人得知此事后,随即联络在纽约的王季迁等人,由他们出面邀请张大千前往美国旅游、散心,希望他能够及时走出丧侄之痛,以及消解无法定居阿根廷的烦恼。1953年3月上旬,张大千携夫人徐雯波抵达美国纽约,并由在联合国任职的张孟休、项馨吾以及王季迁夫妇等陪同,在波士顿艺术博物馆看中国古书画,还由杨联升教授陪同参观哈佛大学中文图书馆,观看了馆藏的《内江县志》等。(张孟休《大千先生二年祭》)

张大千晚年曾回忆说:“我在阿根廷侨居期间,曾赴美国旅行,来回都要经过巴西,会见侨居在巴西圣保罗的同乡朋友,知道他们在那儿办农场养鸡,都颇能安居乐业,巴西的人情味远比阿根廷好,在巴西的朋友都劝我搬到巴西来,因为巴西欢迎移民,居住权的问题也好解决。”(谢家孝《张大千的世界》)

1953年10月,张大千到巴西圣保罗旅行散心,遇见了在抗战时期就已经相识的蔡昌銮。蔡氏是澳门富商蔡克庭次子,毕业于金陵大学农学院,此时已经移民巴西,在圣保罗附近经营养鸡场,还从事牛黄出口香港的生意。旧雨重逢,杯盏夜话,张大千谈起了在阿根廷遭遇的种种不如意和丧侄之痛。后来张、蔡等人到离圣保罗约70千米的牟吉市(Moji das Cruzes)远郊(离该市约18千米)处游玩。据许启泰《张大千的八德园世界》一书中的蔡氏所述:

那天下午,雨过天晴,两人步行到离简氏(广东人简鸿钧)农场不远的土坡上,坐在路旁一株倒下的大树杆(干),大千远望雨后云天,一抹晴翠,远林如黛,归鸟相呼,就口吟后周柴世宗命制柴窑瓷器的名句——“雨过天晴云破处”,然后手指其下说:“下面这片园林是谁的?我想买下,筑一花园,做(作)为乱世的卜居之所。”

张大千与友人一家在八德园

这片西低东高的土地是一个意大利人种植柿子的农场,面积15公顷。蔡昌銮即与该意大利人达成购地协议,总价50万巴币,包括一栋农舍和一辆吉普车,后来因有新植的两千株玫瑰和油加利树,最终定价80万巴币,且需首付40万,余款分8年付清,每年5万(最后5万因原主人放弃而未支付),当时折合美金约20万。这次张大千吸取了在阿根廷的教训,遂委托蔡昌銮办理全家投资移民巴西的相关法律手续。这是张大千平生第二次购置不动产,第一次是1948年年底,在成都西郊金牛坝购买了一处房产。今人或许会问:“张大千当年为什么要斥巨资购买一个地处偏僻的农场?”这其实与当时巴西的移民政策有关。张大千及其家人与佣人如要获得巴西的永久居留权,在投资金额上也是有一定要求的。

张大千在1954年3月26日写给身在泰国曼谷的弟子王汉翘信中说:“阿根廷二年小住,稍感厌倦,又以六舍姪(侄)之丧,凄怆于怀,因以出游。去月初来巴西,觉山川风物略似我国。碧梧翠筱,尤平生所爱。此间竹族尤夥,遂决移居之。(略)敝眷须四月底方得自曼多洒来此。”张大千及其家人离开阿根廷的具体时间不详,约是该年的春末夏初(4月底)。他在离开阿根廷时颇为伤感,可谓前程难卜。后来曾有《御街行·别阿根廷作》一词寄给在香港的女弟子冯璧池,写出自己当时的情绪与感触:“问春风,谁做主?总是教人,日日无情绪。才说欲晴还又雨,花落花开,不道都有汝。渐行舟,移别浦。一任并刀,不断愁千缕。忍泪无言挥手去,水远山长,没个安排处。”但张大千真的是因祸得福,吉人天相。他离开阿根廷不到两年,阿根廷发生军事政变,庇隆总统下台,局势剧烈动荡。

张大千在开始筹建农场后,他将牟吉市音译为摩诘,以纪念唐朝大诗人、大画家王维(字摩诘),所以农场最初名为“摩诘山园”或“摩诘园”。园中有一千余株柿子树,古人说“柿有七德”:一寿,二多荫,三无鸟巢,四无虫,五霜叶可玩,六嘉实,七落叶肥大(段成式《酉阳杂俎》)。张大千再加一“德”:柿叶泡水煮茶可治胃病,因此他将摩诘山园又名为“八德园”。据说“八德”还有一层寓意,即中国古人道德标准中的“八德”:孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻(陈燮堂《八德园记游》)。他还将圣保罗音译为“三巴”,因四川古时曾被分称为巴、巴东、巴西三郡,寓意不忘桑梓——“此地似蜀”。

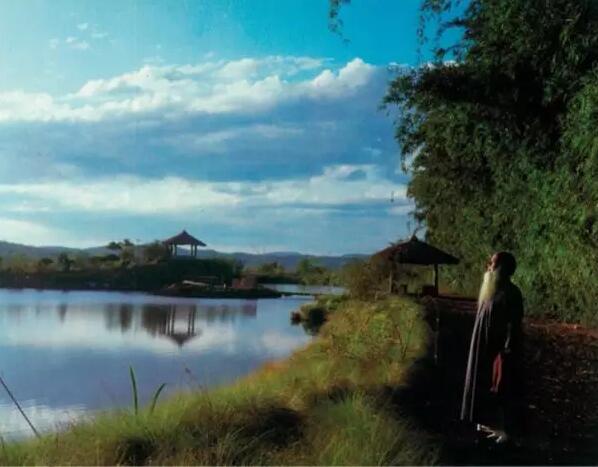

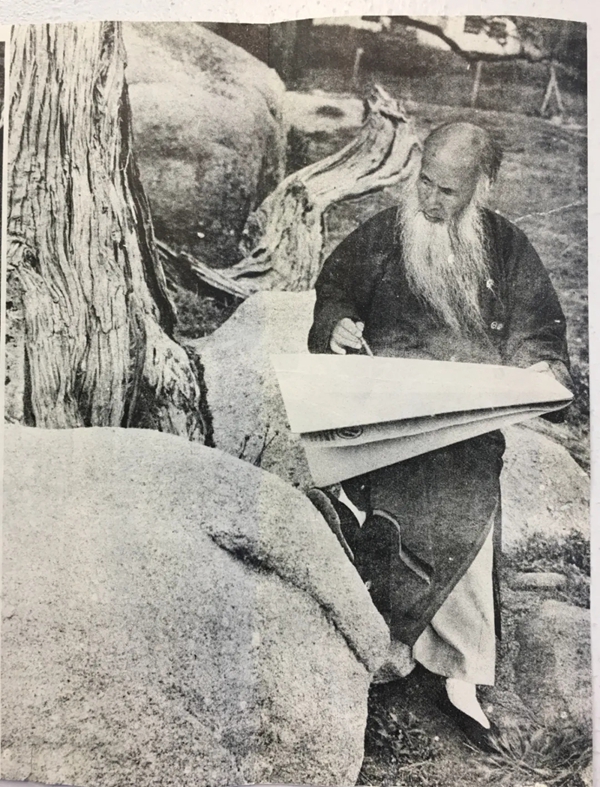

八德园未全部建成之前,张大千借住在牟吉市内三年左右。他在对八德园进行规划设计之后,开始不计成本地大兴土木,雇用十个巴西工人、一个日本造园师,并租借了一台大型开山挖土机。将原来已有的玫瑰、油加利树全部移除,另种上梅花、芙蓉、秋海棠、杜鹃、牡丹、芍药等中国传统名花;树木以各类松和竹为主,其中松树有马尾松、美国松、加拿大水松、五叶松、三叶松、落叶松、白松、黑松和赤松等十余种,各类竹子也有近十种。八德园入口处是一条翠竹夹道的小路,一条两旁遍植松树的路通向二层楼大画室、一层楼居室、餐厅和养猿的笼舍,另一条翠竹遮天的小路通向荷花塘(1962年开凿)和人工湖。塘湖之间筑一长堤分隔,湖的面积约20亩(约1.33公顷)(致张丽诚信)。湖岸边分别建有翼然亭、聊可亭、夕照亭、湖心亭和竹寒亭。张大千后来说:“很多朋友都知道八德园中有五亭湖,建有五处亭子,说我是点缀画意风景,其实我要实际些,修亭子还是为了歇脚避雨。我每天在湖畔散步,常遇骤雨,凭经验选地筑亭,走一段遇骤雨,刚好歇脚观景,雨小些再走,到另外一个亭子雨又来了,此五亭之妙用也。”(谢家孝《张大千的世界》)他遂将此人工湖命名为“五亭湖”(初名“八德池”),挖凿此湖先后用了约三年时间,湖中放养一群白天鹅,聊作“羲之爱鹅”之致。园内一些古拙奇异的巨石,如名为潮音埗、踯躅屿、槃阿石等,大多是从日本和中国台湾海运而来。挖湖和塘的土石垒成一座名为“孤松顶”的小山丘,可以拾级而上直到山顶,或坐或立于孤松之下,俯瞰全园景致和眺望远山云烟。“孤松顶”是张大千非常喜欢的园中佳景,郎静山和王之一等人曾拍摄有许多照片。张大千时常独自屹立于此丘之巅,或在四顾自问“天下艺坛谁主盟”?

五亭湖又开凿一条小河道通到离住宅不远处,再挖凿一个池塘,取名“灵池”。这个灵池还有一个故事,张大千曾说:“我园里还有一个池子很特别,我就叫它‘灵池’,雨则池盈,旱则干涸见底,池中有水无水,就恰巧是我家中有钱无钱的写照,百试不爽。不仅我相信,连我家里的人都相信。”后来张大千将这个故事讲给著名作家易君左听,易氏还特地写了《大千与灵池》一文,其中有云:

余友蜀人张大千,画名震当世。客巴西。于庭前凿一池,旁杂植花木以为清赏。豪雨则池水盈,大旱则可见底,任之而已。(略)所奇者,其赀财之有无丰啬,一视池水之容为准:盈必裕如,缩则见肘,涸则无隔宿之粮矣。试之尽验。大千顷飞港见余,笑曰:“内子寄吾书,谓吾行时,仅留数十美金,今将竭矣,奈何?并附述家中琐事,谓池水又盈。书来时,吾已汇六千美金去矣。”

张大千与徐雯波在八德园

灵池不远处是盆栽街,两旁砖墩木架上放置着树木盆景,以各种造型奇特的松树盆栽居多,据说绝大多数购自日本,有的需1500美金一盆,在当时实属天价。盆栽街边上一块地上铺满白色的细沙石,中间栽一棵卧地松树,枝干犹如巨型蜘蛛爪,沙石上还有几块奇形大山石。此处颇有些日本庭院“枯山水”的意韵,应是日本造园师的作品。巴西法律规定不允许任何外来植物、动物等入境,后来经过多次协商,海关最终以张大千用作绘画标本之由而予以特别通融,但有些需缴纳进口关税。20世纪60年代,张大千以700美金购得一头瑞士纯种圣伯纳犬,从瑞士空运到巴西960美金,巴西入境征关税200美金,共计花费1860美金,可称八德园中第一名贵之犬。

白墙红瓦的两层楼是画室,也是八德园中的主建筑。底楼一间是客厅,墙上悬挂有张大千与张善孖的合影,几案上还陈设有从香港带来的文玩、赏石等,里间是画室。底楼另有一间大裱画室,四周墙上挂着裱画板,聘请裱画师傅黄明在此装裱书画。底楼另外几间房间是储藏室,主要储藏纸张、绘画材料、图书和资料等。二楼是一间大画室,除了靠窗有一张画桌,几无他物。每当张大千要作大型及巨幅作品(如泼墨泼彩画)时,即将画纸铺在地板上尽情挥洒,由家人或弟子在旁协助。张大千在楼上作画时,如非经他许可,任何人皆不得拍照或录像。

八德园中诸多的建筑、景观、树木、植物、奇石等,并非一两年之内就全部完成的,最终耗时五六年才得以竣工,而且后来还不断进行充实和修整。无止境的造园开支和全家的生活费用,加之时常寄钱寄物接济国内亲人,巨大的经济压力可想而知。所以张大千不可能一天到晚在八德园里负责造园和进行督工,他必须四处办展卖画和卖藏品。在此期间,他曾先后到过美国、日本、中国香港、中国台湾、法国、英国、瑞士、意大利等,少则几星期,多则数月或半年,风尘仆仆,来去如梭。他还身患多种疾病,尤其是颇为严重的糖尿病对他的眼疾(视力)影响非常大。有一次他在搬动园中的一块大石头时,因用力过猛导致血压上冲,眼前顿时一片漆黑,后经医生诊断为视网膜神经受伤,只得卧床静养。

尽管在建造八德园的过程中,历经了诸多难以想象的困难与艰辛,但张大千仍然保持乐观的心态。他的《摩诘园》一诗有云:“万里投荒应是喜,乱离犹作太平人。”1958年所作《六十生日自寿诗》中亦云:“五洲行遍犹寻胜,万里投荒岂恋乡。珍重余生能有几,且揩双眼看沧桑。”张大千那种顽强生存的能力、遇挫不馁的精神和持久恒远的毅力,在近百年的中国画坛上真的少有人比肩,这或许是他人生历练的精气真髓所在。在时间的长河流变中,绝大多数人在历史中消失或被后人遗忘,而只有像张大千那样的极少数人变成了一种“神话”和传奇。

张大千的朋友、摄影家、《巴西华侨日报》社长王之一在《我的朋友张大千》一书中曾说过:“布置八德园,的确花了不少时间,不计其数的金钱,多少收藏的古董、大小的新作品、画展的收入都送进了土中,少说也有几十万美金。二十多年来的心血全部灌注进去,就是为了要制作一幅立体图画。”傅申在《毕生寻找桃源——张大千和他的时代》一文中也说过:“这个巴西的新家园,让大千尽情发挥他造园的豪举,亲自运筹规划出了一个他梦寐以求的桃源。其中包括了一间历来中国画家未曾有过的最大画室和一个最大的人工湖。八德园是大千一生中精力、财力耗费最巨的不动产,也是他一生中完成的最大作品,并且是立体的,是造园,也是他的地景艺术。”(傅申《张大千的世界》)大师的成功之处在于他传达的不是一种幻想,而是对生活的感悟和对艺术的品味。明人陈继儒《〈花史〉跋》一文中有云:“有野趣而不知乐者,樵牧是也;有果瓜而不及尝者,菜佣牙贩是也;有花木而不能享者,达官贵人是也。”

据说古人造园有三不可:“不可限制钱,旁人不可参与意见,园未完成时,他人不可参观。”在八德园完工之后,慕名前来游览者颇多,除巴西当地的侨界贤达、藏家画贾、政商名流外,有些好友还特地从中国台湾、中国香港、美国、法国、日本等地远道而来,如罗家伦、郎静山、黄君璧、林语堂、郭有守、蔡孟坚、王之一等。普通的慕名参观者,一般由张保罗等人接待导览。如是挚友旧朋,张大千又在八德园,则会尽地主之谊,陪同参观,指点丘壑。在游人的赞叹和钦羡声中,豪迈之情会不时涌上张大千的心头,但他仍具“莫话廿年离乱事,但能相见已如仙”的豁达襟怀。参观之后,张大千设家宴款待远方来朋,有时还亲自下厨,宾主尽欢,如沐春风。黄君璧后来在《张大千是非常人》一文中说过:“曾访大千于巴西之八德园,相见喜极,是晚大千即在其家招待晚餐,并手书菜单,嘱其夫人入厨整治,他平时好客,待朋友热情诚挚令人难忘!”

居住在巴黎的郭有守(字子杰,四川资中人)曾留学法国,历任四川省教育厅厅长等职,张大千与他在国内就已相识,据说两人是“中表之亲”,所以张称其为“子杰四弟”。1956年夏,张大千应邀到巴黎东方艺术博物馆和巴黎现代美术馆举办个人画展时,两人在巴黎再度重逢。郭有守也是徐悲鸿和傅抱石在欧洲的代理人,而张大千也正想借巴黎个展的成功效应,进军欧洲市场,可谓天赐机缘。在以后近十年的时间里,郭有守为张大千打开欧洲市场鞍前马后,花费了大量的精力,动用了相当多的人脉资源。张大千是何等聪明之人,他当然心知肚明,赠给了郭有守许多画作精品(约有七八十件),并将自己待售的一批画作留在了郭氏的巴黎寓所。1962年夏,郭有守曾赴八德园居留一个月,张大千还为他画了《蜀江图》上、下两卷,《蜀楚胜迹》册等名作。1965年3月,郭氏再次来到八德园,两人“朝暮坐八德园”,眺望山川,遥思故国。1965年年底,郭有守被瑞士方面以“间谍”罪名逮捕,后回到北京,发表《起义声明》,宣布与台湾当局脱离关系。郭有守事件将张大千营销欧洲市场的计划彻底打乱,不仅存放在郭氏寓所中的许多画作被台湾当局抄没,而且还被怀疑两人是否“同谋”。这使得张大千措手不及,处境也异常尴尬。他最终决定放弃欧洲市场,开始先将重心转向美国,然后是中国香港和中国台湾。

1963年5月,张大千长女张心瑞在画家叶浅予的帮助下,带着女儿萧莲到了香港与父亲团聚。月底,张大千的香港签证到期,必须离开。他托台湾的友人为心瑞母女办了旅行证件,6月7日(端午节)后,他们一起回到了八德园。6月15日,心瑞36岁生日,张大千问她:“儿今几岁?”心瑞答:“36岁”。张大千握着她的手说:“时光流逝何如此之速!与儿分别竟18年矣!”言犹未已,声泪俱下。在旁的徐雯波连忙劝慰:“心瑞远来省亲,今又值36岁生日,乃为一家之喜,何必伤感如此。”众人随即拥着他去园中散步观景,看见长臂猿跳掷嘶鸣嬉戏,心中之悲稍解。(李永翘《张大千全传》)张大千留在国内的儿女中唯有心瑞到过巴西,父女两人极为珍惜此次来之不易的团聚,在此一年时间中,张大千因为要在纽约举办首次个人画展,于1963年10月去过美国一个月,其他时间都是在八德园与心瑞母女朝夕相处。张大千曾想将心瑞母女留在巴西,但又顾忌可能会连累国内的家人,最终只得忍痛作罢。张心瑞后来在《珍藏的记忆》一文中说:“1964年5月,启程的日子到了,我能感觉到父亲的伤痛。留在大陆的七个子女中,只有我有机会回到父亲身边,这是可以改变我人生的机会,但我最终还是选择了回到四川。”父女两人从此再未相见,彼此留下终生遗憾。

在大风堂众多的弟子中,有所谓的“八德园四弟子”之说,即孙家勤、张师郑、王旦旦、沈洁,后两位是女弟子。孙家勤是民国军阀孙传芳的幼子(祖籍山东泰安),早年就读于北平辅仁大学美术系,后毕业于台湾师范大学艺术系,是黄君璧、金巩伯(金城的侄子和弟子)的学生,精擅人物、山水。他在赴巴西之前,张目寒先携其画作至香港,请张大千过目,由其核可,并请张目寒、台静农在台北代师收徒,先行拜师之礼。张师郑原名耀祖(祖籍广东潮阳),其父是与张大千交好的一名香港古董商人,故其在17岁时即拜张大千为师学画,张为其改名“虔”,号师郑(典出唐代名画家郑虔)。孙长于张10岁,两人于1964年先后抵达圣保罗。张师郑专攻八大山人画风及巨幅泼墨泼彩荷花,两人还常为张大千工笔人物画勾描代笔,孙家勤曾为张大千藏书进行编目、整理和上架。1965年年底,香港王旦旦(祖籍上海)在纽约拜张大千为师,于次年年初随师同赴八德园(她原是赵少昂的弟子)。张大千让王旦旦专攻花卉和临摹石涛作品,并为其改名“王曦”。王父是香港电影编剧、制片人兼演员,也是邓散木的弟子,1964年死于台中空难。沈洁(字挹冰,祖籍浙江嘉兴)于1964年拜师张大千,其父是圣保罗实业家,因喜欢绘画,与张大千多有交往。沈洁是四位八德园弟子中唯一一个“走读生”,周一至周四住八德园,周五再回圣保罗市自己家中,两年后赴美国学习服装设计。1967年6月末至7月初,八德园四弟子在圣保罗艺术馆举办了唯一一次联合画展——“大风堂门人:孙家勤、张师郑、沈挹冰、王旦旦画展”,每人展出四幅画作,张大千为画展题名,并与四弟子拍摄合影制作宣传海报。1971年,张师郑与王旦旦赴纽约定居并结为夫妻,一年后移居旧金山。1975年,张因患脑癌病逝。孙家勤后任教于圣保罗大学东方语文学系,1991年被聘为台湾师范大学艺术系客座教授。由于诸多原因,张、沈、王后来逐渐淡出画坛,唯有孙家勤一直在从事创作和教学。

20世纪50年代中期至60年代末期,张大千平均每年卖画(不包括出售古书画藏品)大约有多少收入,具体金额已无法确定,他在1961年5月写给其三哥张丽诚的信中说:“每年卖画可得美金万余,合人民币三万上下,只是人口稍多,足够家用,无多蓄积而已。果园有柿子一千五百棵,每年可得四五千美金。”(包立民《张大千家书》)此信中的“美金万余”或是除去相关支出(旅费、住宿、装裱等)的净收入。1970年夏,张大千在八德园曾订有《张大千鬻画值例》,其中山水人物:堂幅每方尺二百元,屏条每方尺三百元,横幅每方尺二百元,册页每方尺八百元,卷子每方尺八百元,另还有花卉、书例、题签、鉴定等润例,并附注:“定值以美金计,磨墨费加二成。润金先惠,约期取件,至速在六个月后,立索不应。”所谓“磨墨费”即代理商或画廊的佣金。此润例之高在当时海内外华人画家中绝对无人能及,但他的开销和出手之大,也是无人能比。虽然偶尔有大幅六条屏泼墨荷花图卖得3万美金(据传被纽约代理画廊以16万美金售出),但也只是个例,而非当时市场行情的常态。即便张大千一年卖画可得三四万美金,除去日常的生活开销(如旅行、治病、购藏古书画、接济国内亲人等),以及数年间造园的庞大费用,他在巴西时的经济状况大多仍是亏空的,压力不可谓不大。他有一次托张目寒在台湾帮忙出售一件五代巨然(传)画作,并让张去找王世杰(雪艇)、罗家伦(志希),询问是否有意购藏,但不可告诉他们是自己的藏品。他在写给张目寒的信中说:“弟托人与雪艇、志希一看,但不可说是兄之物。如他二人有(意)收购,可索价美金八千,但能得三千以上即为脱售,惟求快速,兄需钱至急,切不可令外人知之,即髯公、岳军亦不可令知。季玉尤不可知也,至要!至要!如他两人无意,即刻设法仍寄日本,千万!千万!”髯公即于右任,岳军即张群。张大千一生极要面子,他不想让友人知道自己的经济窘境,并且为之担忧。

在卖画、卖藏品仍然入不敷出的时候,张大千还曾与巴西友人合资做蔗渣贸易,并与台湾糖业公司签订合同,后来可能不了了之。在八德园兴建之初,一些当地友人成立了猪鬃出口公司,聘用四五位香港工人,并推举张大千出任董事长。在免费收取猪鬃后经过加工、整理和包装,出口到美国,并取名为“凤凰牌”。这原本是一项投资成本极低而又利润可观的生意,猪鬃也是美国市场上制作各类刷子必用的原材料,但当时美国政府正在对中国大陆实行经济封锁与制裁,当一大批“凤凰牌”猪鬃海运至美国后,不料因为其包装外观的缘故,被误认为是来自中国大陆的产品而予以没收。后来虽经多方交涉,美方也确认是误判,但此事最终仍是不了了之。不久之后,猪鬃又被塑料丝所代替,公司不得不倒闭了结。张大千投入的资金大受损失,血本无归。据当地的一位华侨后来回忆说:“大千一向待人和颜悦色,但此事发生后,心情异常沉重。一方面家累甚重,开支浩大,而又时局不宁,滞居异国,谈起此事,言辞非常激动,是结识大千居士三十年来所仅见。”(许启泰《张大千的八德园世界》)

张大千在八德园

张大千在巴西八德园的近二十年时间里(1954年至1973年),总的来说生活还算是安宁平静的,此地虽是异国,但俨然已成了他的“第二故乡”。张大千的前半生,一直过着居无定所、随处借住的生活,虽然也曾长住过网师园、颐和园、青城山等名胜名园,但他只是一个房客。购置了八德园之后,他终于可以自由主宰、任其想象地去构建一座心中理想的园林。造园与作画,也成了他生活的全部。八德园时期,他在当地也积累了相当广泛的人脉和艺术资源,比如参加“圣保罗双年展”和多次举办个展等。可是巴西毕竟地处偏远,市场销路非常有限,而且又远离日渐兴起的艺术中心——美国市场,信息也闭塞。他时常要去美国,中国香港、台湾,日本等地举办展览、旅行或治病等,行程遥远,舟车劳顿,极为不便。对于一位年近古稀,且身患多种疾病的老人来说,巴西似乎只适合静居疗养。

20世纪60年代中期,圣保罗州政府为了改善居民的供水问题,拟在八德园附近兴建一座大型水库,而八德园也在水库的规划之内,将予以征用。虽然经过专家的勘察,此地的地下水和河流中的水质并不适合饮用水的标准,但州政府当局仍然坚持该水库的建设计划。直到1989年此水库才正式建成蓄水,五亭湖及其他大部分园林早已存没水底,稍高处的两层楼大画室原址也成了一片荒烟蔓草的泽地废墟。后人每到此寻访凭吊,无不为之感慨叹息。1973年,张大千最后一次回到八德园避暑之后,除留下几个家人继续居住和看管外,其他人皆陆续移居美国。园中所豢养的各种动物,因无法入境美国及高昂运费,所以大多转送给了圣保罗市动物园或当地友人。由于种种原因,张大千生前拒绝接受八德园的土地及建筑的赔偿款。直到20世纪80年代末,圣保罗州政府才偿付给了张大千的后人。

张大千经常要到美国去医治眼疾(严重糖尿病导致的并发症)及其他疾病,因此在旅美友人的建议与推荐下,于1968年在美国加州北海岸景色怡人的旅游胜地卡米尔(张大千译为“克弥尔”)购置了一处房产——“可以居”;1971年又在附近购置了另一处住宅——“环荜庵”,因庭院四周遍植翠竹,故又名“环碧庵”。他将八德园中可以运走的花木、奇石等陆续运到了美国,继续营造他的另一个“海外桃源”。与八德园有所不同的是,在环荜庵的庭院中还种植了百余株梅树,或有某种特定的寓意在其中:“眼中多少顽无耻,不认梅花是国花。”

保罗后来曾对人说:“老爷子后半生如此热衷于造园,其实他是在享受那份造园的过程。”不仅如此,八德园时期在张大千晚年的绘画生涯中占有极为重要的地位。傅申在《张大千艺术的分期》一文中,将张大千一生的绘画分为“国内时期”和“海外时期”两大部分,他说:“而在‘海外时期’的后期,则可以依居住所在地分作‘南美期’‘美国期’等。其实大千离国最初的一段时间,画风上、心理上都只是出国前的延续,一直到他定居于巴西之后,他才算真正进入了‘海外时期’。”由此可见,张大千在八德园的近二十年时间,是他绘画生涯中的一个非常重要的里程碑,创作了许多的传世名作(如《八德园造园图》《摩诘山庄八德池》《五亭湖》《五亭湖一角》《八德园》《摩诘山园图》《三巴摩诘山图》等),也留下了他一生中最多的生活照片(有数千张),以及难以计数的私密信札。这些画作、照片和信札,成为后人研究张大千生平最重要的图像和文献资料,其学术价值与史料价值不言而喻。