张大千的挚友,扬名上海滩的“屠龙之手”,在江心干了件大事,为温州守护“宝藏”…

时间:2020-11-16 14:58:32 来源: 孤屿志 作者:孤屿志

张大千的挚友,扬名上海滩的“屠龙之手”,在江心干了件大事,为温州守护“宝藏”…

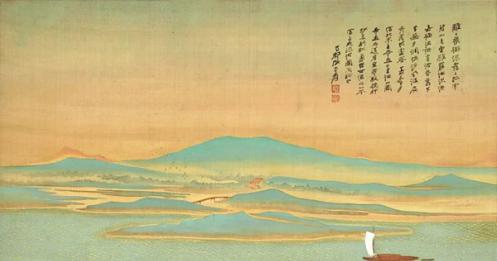

江心屿是温州城的文化地标

方介堪是温州城的艺术高峰

江心屿遇上方介堪

如电光火石,碰撞出一段段精彩佳话

上个世纪五六十年代,方老凭实力“圈粉”

几乎以“一己之力”让清寂孤独的小岛

人文荟萃、俊采星驰

很多年后,再回望,堪称流金岁月

在这里

他接待了郭沫若、潘天寿、赵丹等风流人物

为江心增添了诗画墨宝和轶事趣闻

在这里,他让籍籍无名的韩振权、林克桂

蜕变成声名赫赫的韩天衡、林剑丹

在这里,他牵头建成了温州博物馆

冒着生命危险,收集并守护国宝

本期《孤屿志》

小编为您讲述江心“大神”方介堪的传奇故事

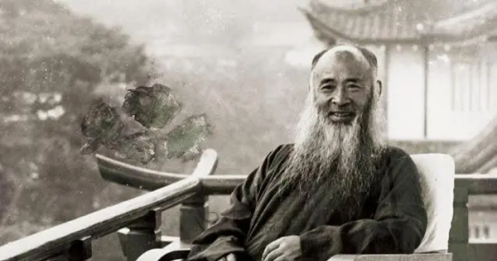

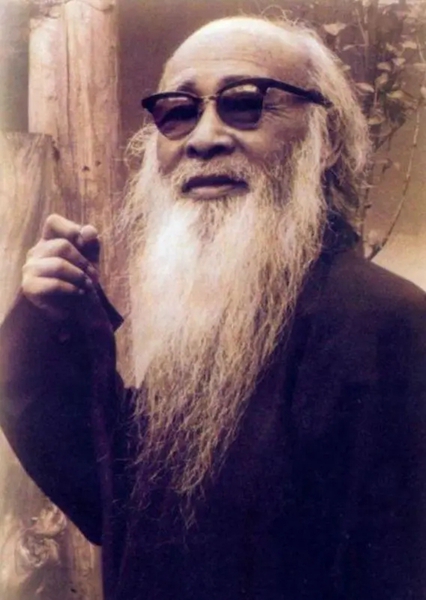

名扬上海滩的“屠龙之手”

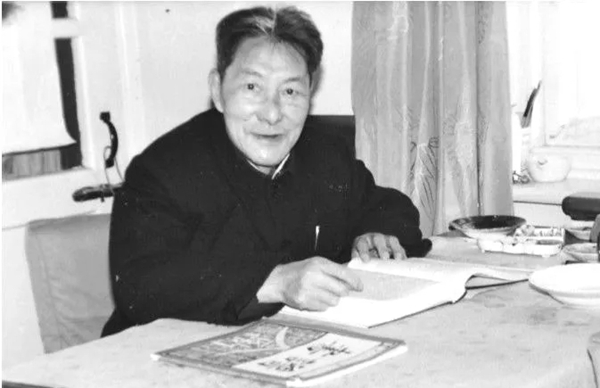

方介堪年少时

“当你下定决心做一件事的时候,全世界都会帮你。”方介堪的艺术之路便是这样突围。他从钱庄辞职后,在五马街设摊刻字谋生,拿起心爱的刻刀,终生不渝。其间,他有幸得到温州时任道尹张宗祥(书法家、曾任西泠印社社长)、本土篆刻名家谢磊明的赏识提携,得窥古印谱,奠定了艺术追求的方向。

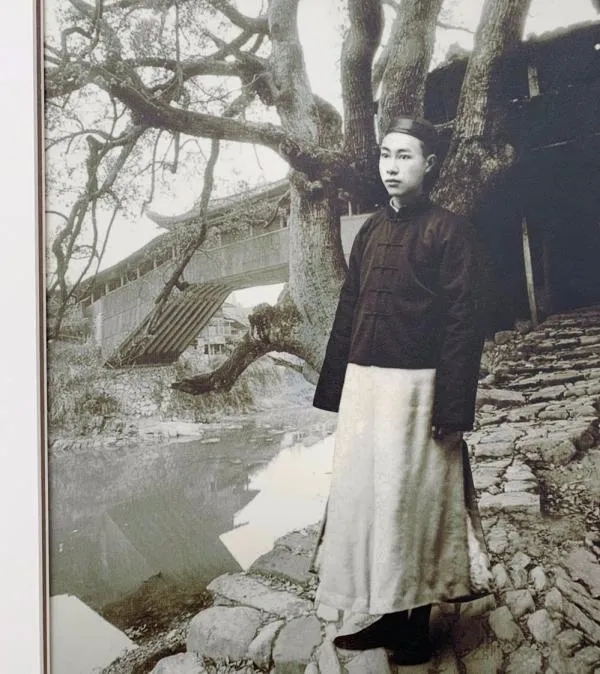

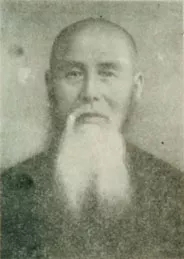

谢磊明像

青年方介堪

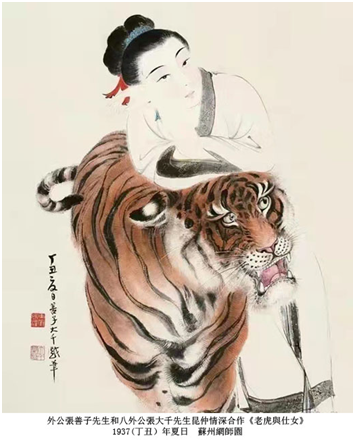

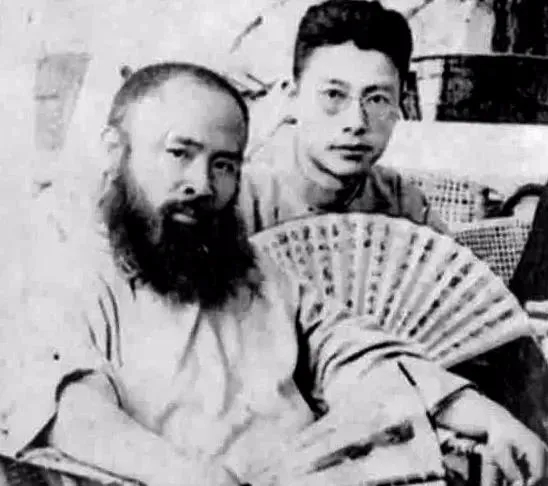

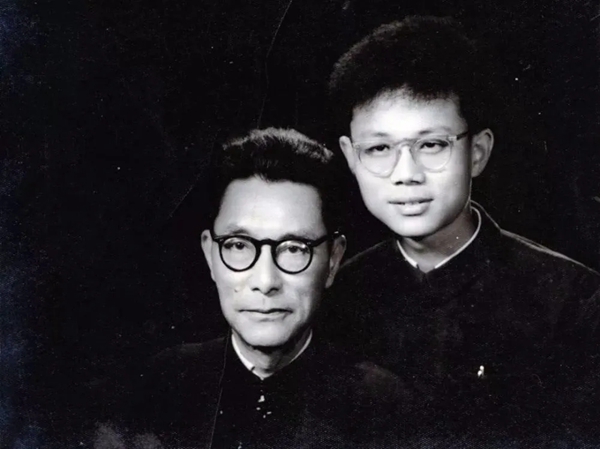

1926年,张大千与方介堪的合影

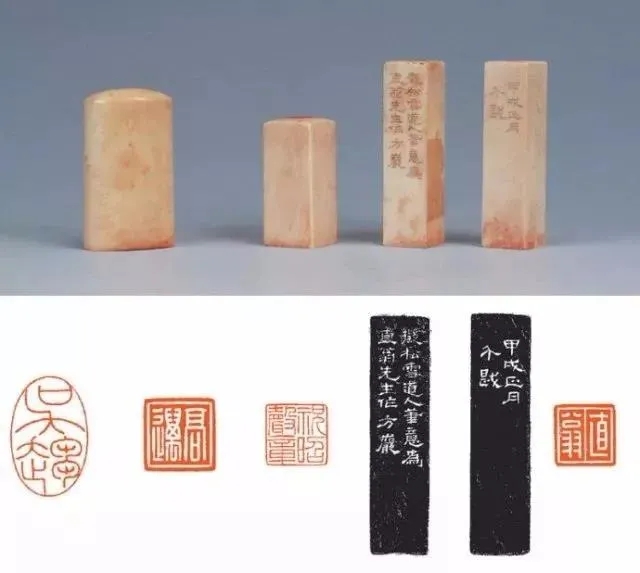

张大千绘画创作高峰期的书画用印大多由方介堪奏刀。张大千有一个习惯,每次举办画展,都要更换一批新印章供使用,时间紧、要求高,唯有方介堪能堪此任。方介堪刀法娴熟,刻制印章以多、快、好出名。他治印不需打稿,以刀代笔。青壮年时,他一天能治印不下50钮,而且从头到尾发挥稳定。

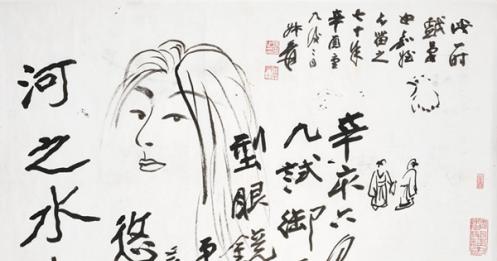

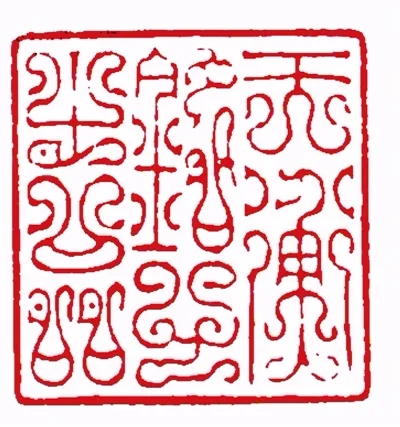

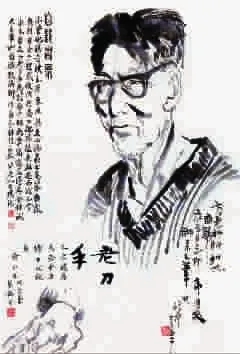

方介堪还有一独步武林的绝技:鸟虫篆。这是一种亦书亦画的特种图案,最早是古人的一种“防伪暗号标志”,发源于秦汉,后逐渐失传。而方介堪超爱钻研古印,他曾经搜罗殆尽古玺印,每印皆亲自钩摹。最终,他在民国重现了这一堂皇诡丽、“璀璨去不得”的艺术形式,冠绝古今。饶宗颐称:“以鸟书入篆印,先生为当代山斗。”

我书意造本无法

1932年,方介堪的《古玉印汇》出版,时任故宫博物院院长、西泠印社社长马衡撰序称“吾友方君介堪精于小学……故其所作印,无一字无来历。”不像一般印人只能对付石印,方介堪刀功出神入化,还能够手刻骨化石等坚硬材料。1948年夏季,张大千从西北寻觅来20多枚珍贵的龙角(古象牙)章。方介堪应邀即奏刀而就,轰动上海滩,被誉为“屠龙之手”。但随后,这对黄金搭档因时局动荡,各奔东西。方介堪从上海滩回到家乡,将自己的后半生投身于文博事业。

方介堪篆印章

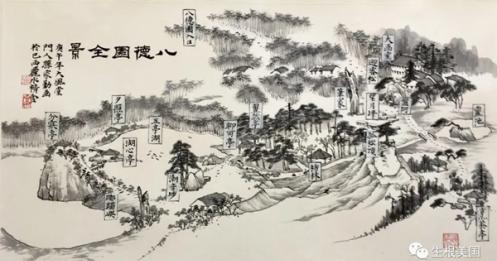

2 江心“护宝”遍寻山野民间“国家宝藏”

新中国成立之初,方介堪任温州文管会副主任。1958年8月,位于江心屿兴庆寺的温州博物馆成立,58岁的他兼任馆长。

一批温州地方名士的捐赠,构成了温州博物馆的首批藏品。方介堪捐献了家藏的青铜器、书画、拓片等文物数百件。博物馆有一件国家一级文物——青铜虎钮錞于,正是方介堪捐赠的。目前温州保存的出土錞于仅此一件,可见其珍贵。

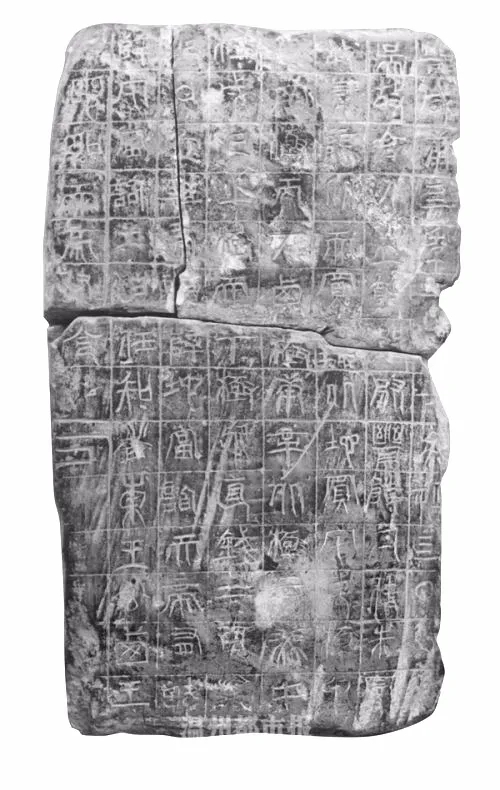

青铜虎钮錞于

除了捐文物,方介堪还积极抢救流失在民间的国宝。为此,花甲之年的他跋涉温州的山野之间,远至丽水青田,最多时一天要徒步一百余里地。但方老从不和旁人提自己的辛苦,乐在其中。为了节省经费,他在野外工作都自带干粮,尽量乘船。温博的“镇馆之宝”东晋朱曼妻买地券,正是方老联系自己昔日的平阳学生组织回购的珍宝。

朱曼妻买地券

对于这些千辛万苦收集到的珍贵文物,方介堪总是亲自搬移,惜宝如命,生怕损坏。方介堪爱人生前也常说,丈夫爱护文物,胜过爱护子女。3 为孤屿“带货”

发动书画圈“超强天团”

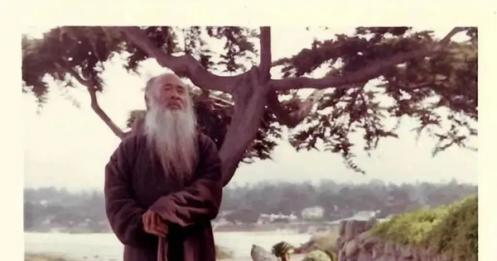

离开上海滩,僻居东南,但方老名声在外,与当时全国知名的文化人士广有联络,曾和黄宾虹、张大千、马孟容、郑曼青等共事,广结墨缘。

潘天寿与方介堪的关系不错,他们不仅在上海美专有过同事关系,潘天寿还请方介堪到浙江美术学院教过课。

潘天寿

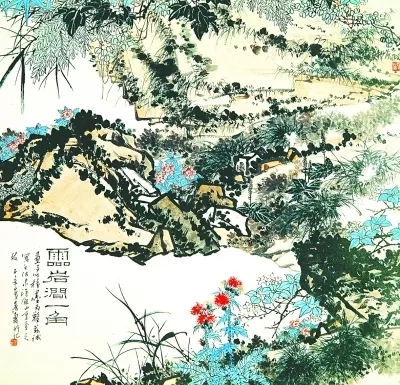

潘天寿作品《灵岩涧一角》

1964年,在方介堪的邀请下,潘天寿、费新我等书画名家来到江心屿创作。方介堪则自掏腰包买青田石章,为好友每人赠送一对印章致谢。

那一年的江心屿可谓星光熠熠。同年,郭沫若赴江心孤屿。方介堪负责接待,两人一见如故,郭老点赞温州市文管会:“所藏金石书画、图籍文物,多罕见之品,盖知永嘉文化之盛、历史悠久、信而有征。”郭老还留下了《游江心孤屿五古》一诗赠文管会,方介堪即刻两印回赠。夏鼐来函称:“温州文管会在先生及刘、梅(刘景晨、梅冷生)二先生领导下,成绩斐然,甚为可佩。”十年浩劫中,方介堪冒着生命危险保护文物。1979年,劫后余生的方介堪仍惦念着江心屿,专门请一批名家为江心寺、文天祥祠创作书法作品。

4 实力“圈粉”

青年印人登岛求教

上个世纪60年代的江心屿,因方介堪的到来而变得更生动精彩。

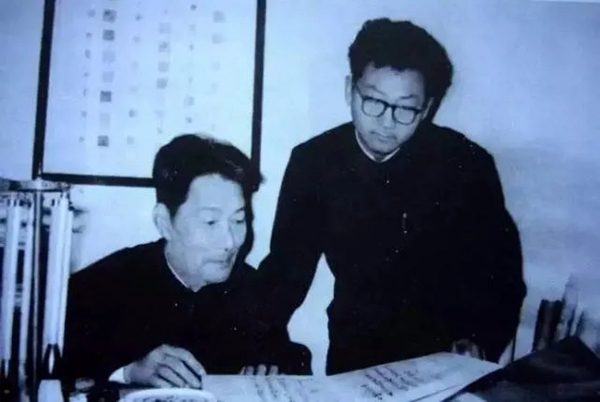

许多热爱篆刻的“毛头小伙”慕名到孤屿求教,希望拜在他的门下。作为一代大师的方介堪对这些后辈毫无架子、倾囊相出,奖掖扶持,一如当年前辈对他所作的一样。出身寒微的他,在艺术上不断刻苦精进,靠贵人相助,从温州走向上海,最终名满天下。功成名就之际,他成为了后来人的“贵人”,让艺术一代代传承。

对学生,方介堪无私慷慨。他将自己珍藏的古印谱借给学生钻研,批改习作也总是点到为止,“好”“某一笔不好”“某一刀不好”。他曾多次教导学生:“千万不要学我,学了就超不过我,要学经过历史检验的最好的东西。”他还热心地把学生“安利”给自己的老朋友,帮新人拓展“朋友圈”。如今已是中国书画界大腕的林剑丹说:今生有幸,让我遇到了最好的老师。

5 古道热肠

从未百金留二日 不知隔宿有余粮

1962年,方介堪患了急性黄疸肝炎,韩天衡去医院探望他,他拒绝接待,说:“你是海军战士,见面如果传染给你是不得了的”。这种关心,让韩天衡备受感动。一次,方介堪把一位学生介绍到工艺美术学校读书,学生家长送来一篮河蟹,方介堪让女儿送回去,并交代,一定要对主人说:“怕被蟹钳钳住不得了。”

1963年,一次,韩天衡去市古籍书店购书,一位店员知道他是方介堪的学生后说:“你老师是我的恩人。他在闲谈中知道我有营养不良引起的肝肿大,就把朋友送他的一大串鱼肚膏都拿来送给我滋补。”这位老店员谈到这里,流着泪说:“我与方先生非亲非故,又不是什么当官的,他对我这样好。”朋友学生都知道方先生就是这样仗义疏财,古道热肠,常常稿费还没到手就已经预支出去了,接济亲友。温州名士刘印怀曾赋诗调侃:从未百金留二日,不知隔宿有余粮。

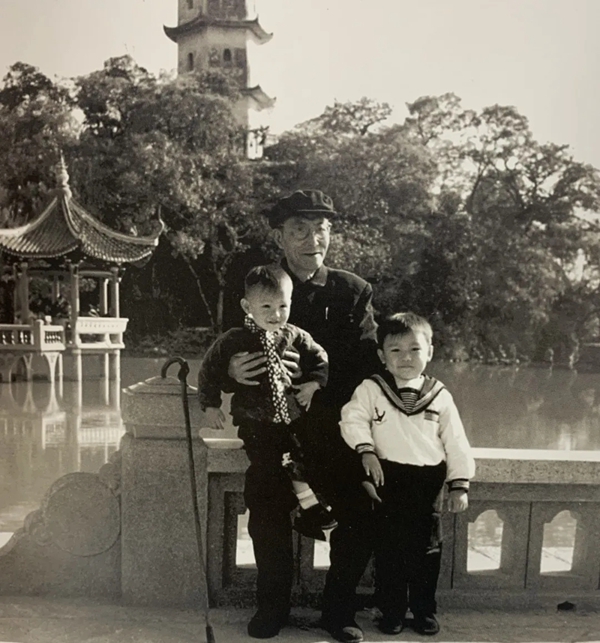

方介堪在刻印时常对孩子说:石可破也,不可夺坚;丹可磨也,不可夺赤。儿子方广强至今还记得幼年在江心屿发生的一件小事。那时,方介堪的案头有温州市文管会的红头便笺纸。年幼的方广强随手拿了一页便笺涂鸦。方介堪看到后,立即拿回了纸笔,正色道:“这是公家的东西,不能私用。”随后,方介堪专门乘船去府学巷的宋林斋购买了纸笔,供子女习字用。方介堪的文人风骨深深影响了子女。

方介堪离开江心屿后,一直关心温博的发展。1979年,林剑丹调温州博物馆工作后,方先生常和他念叨起馆里的那些宝贝。

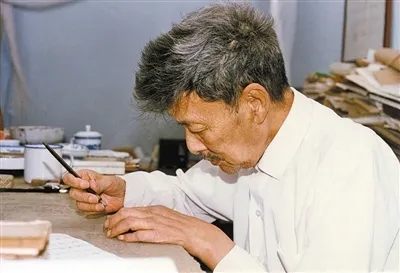

老天也怜惜这位饱经风霜的艺术家。晚年的方介堪虽然卧床,但眼不花、手不抖、80多岁高龄仍埋首方寸之间,全情投入创作。他担任西泠印社副社长、中国书协荣誉理事、温州市书协名誉主席等。

或许唯有热爱,方抵岁月漫长。

参考资料:

《方介堪与中国文化名人》 作者 侯伦 张声和 西泠印社出版社

《回忆爸爸方介堪》 作者 方丹文 载于《鹿城文史资料第十四辑》(2002年2月)

《先父方介堪与温州博物馆》 作者 方广强

《林剑丹谈方介堪—— 今生有幸, 遇到了最好的老师 》 作者 金丹霞 载于2011年11月24日《温州日报》人文周刊

《韩天衡:我的温州情缘》作者 金辉 载于2009年5月7日《温州都市报》学人版面

《名家学者追忆温博首任馆长方介堪:几多“镇馆之宝” 先生倾力觅得》 作者 叶锋 载于2018年9月13日《温州都市报》09版

部分老照片翻拍自《温州江心屿》 中国民族文化出版社 黄瑞庚主编