守望传统 继承经典

时间:2020-05-11 15:04:17 来源:耀华学艺 作者:耀华学艺

守望传统 继承经典

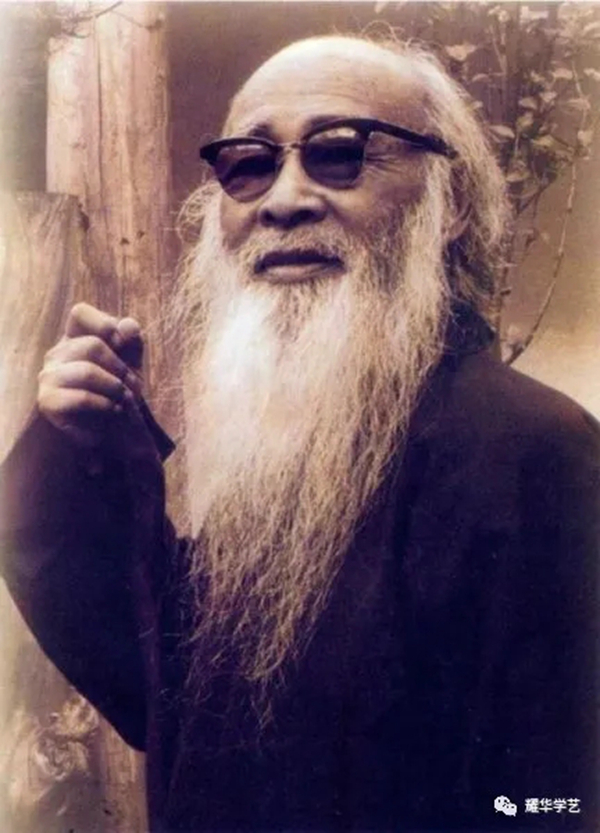

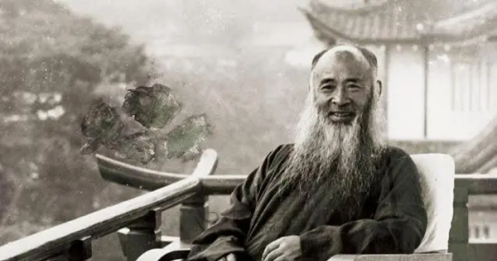

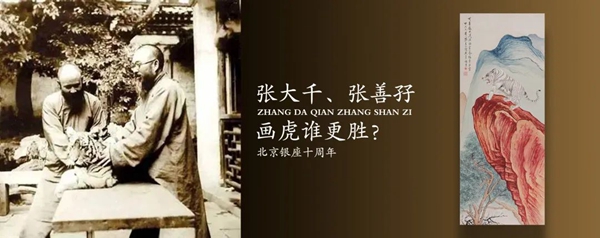

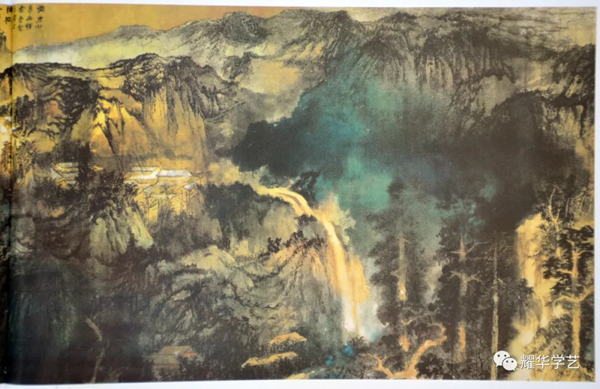

——纪念大千先生诞辰121周年!

中国传统书画被称为“国粹”,其一是承载着中国传统的文化元素、审美追求,其二传世经典都是高级文人士大夫的精品佳作,一般人作品是没有机会流传至今的,三者古代文人以“修身、齐家、治国、平天下”为己任,作品中体现着高超的人文素养和独特的思想理念,欣赏者若无相应文化水平注定无以解读,所以传统经典名画属于中国传统文化与人文智慧的结晶,属于“国宝”!对于传承者来说,也只有不断提升文化素养、专业技艺才能理解好、传承好传统经典的文化内涵,也才有可能提及创新发展!

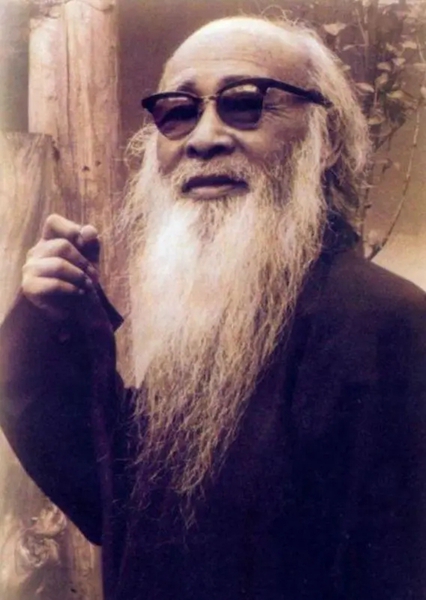

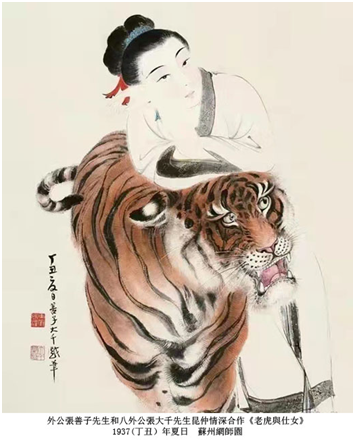

眼下学画的人怕是不会下这种功夫,即便是国画专业,临摹一些名作就自觉差不多了,便急于表现自己风格,以图行走江湖扬名立万,爽的很,也许还能赚很多钱!网上有某位“大师”在工作室几十米长的墙壁上一行排列几十张纸,画同一个题材,先把头全部画出来,再把胳膊全部画出来,再把身体全部画出来,组装积木、流水线作业一样,让人很容易联想到印钞机!其人自称能够超越古人的大师,其实大师是后人评的,不是自己夸的!1936年学贯中西的徐悲鸿为37岁的大千先生画集作序时,称其为“五百年来一大千”!那绝对是权威说法,后来大千先生谦虚地说:山水石竹,清逸绝尘,吾仰吴湖帆;柔而能健,峭而能厚,吾仰溥心畲;明丽软美,吾仰郑午昌;云瀑空灵,吾仰黄君璧;文人余事,率尔寄情,自然高洁,吾仰陈定山、谢玉岑;荷芷梅兰,吾仰郑曼青、王个簃;写景入微,不为境囿,吾仰钱瘦铁;花鸟虫鱼,吾仰于非闇、谢稚柳;人物仕女,吾仰徐燕荪;点染飞动,鸟鸣猿跃,吾仰王梦白、汪慎生;画马,则我公与赵望云;若汪亚尘、王济远、吴子深、贺天健、潘天寿、孙雪泥诸君子,莫不各擅胜场。此皆并世平交,而老辈丈人,行则高矣美矣!但有景慕,何敢妄赞一辞焉。五百年来一人,毋乃太过,过则近于谑矣!谦虚归谦虚,他当第二,怕是没人争第一!哪像现在这样自己夸自己是大师的!大千先生的画那么值钱,也不会排一长行流水线生产!

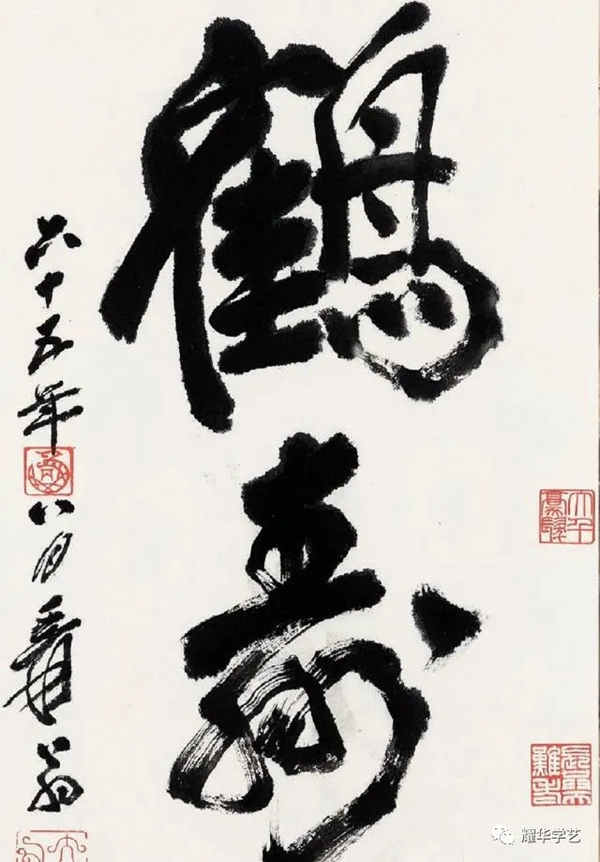

我们对待书画艺术,一定要有该有的态度!

借鉴外来的,是要改良传统的,并不是要迷失自我、丢掉传统!

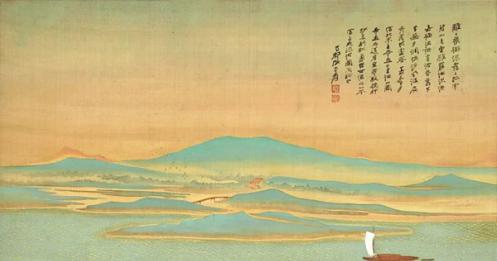

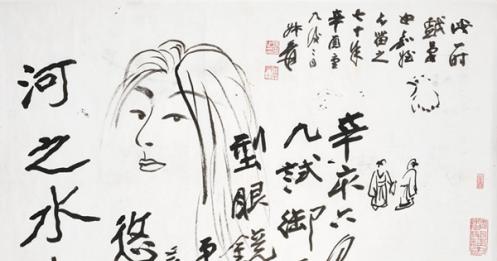

大千先生在《画说》中说:作画根本无中西之分,初学时如此,到最后达到最高境界也是如此,虽然可能有点不同的地方,那是地域的、风俗习惯的以及工具的不同,在画面上才有了区别;还有用色的观点,西画是色与光不可分开来用的,色来衬光,光来显色,为表达物体的深度与立体,更用阴影来衬托;中国画是光与色分开来用的,需要用光时就用光,不需要时便撇了不用,至于阴阳向背全靠线条的起伏转折来表现,而水墨和写意,又为我国独特的画法,不画阴影。中国古代的艺术家,早认为阴影有妨画面的美,所以中国画的传统,除以线条的起伏转折来表现阴阳向背,又以色来衬托,这也好像近代的人像艺术摄影中的高白调,没有阴影,但也自然有立体与美的感觉,理论是一样的。近代西画趋向抽象,马蒂斯、毕加索都自己说是受了中国的影响而改变的。。。谈到真美,当然不单指物的形态,是要悟到物的神韵,这可引证王摩诘的两句话:“画中有诗,诗中有画”、“画是无声的诗,诗是有声的画”,怎样达到这个境界呢?就是说要意在笔先,心灵一触,就能跟着笔墨表现在纸上。所以说“成画于未画之先”,“神留于既画之后”!

他们玩他们的,我们玩我们的,学他们是为了更好地做好我们的,这是个原则问题!

当上个世纪初的五四时期人们厌倦之乎者也、实行白话改革时,正是封建社会腐败到极点的时候,内忧外患、民不聊生,心怀天下、救亡图存的勇士们拼命打破旧的樊笼,扯起自由民主的大旗,倡导简洁直白的交流和高效的思想传播,凝聚全民族的力量,致力实现中华民族的伟大复兴!当烈士们用鲜血换来全国人民的幸福生活时,我们又要在一穷二白的废墟上重建家园,而今在我们大部分人都能享受国家发展进步的红利、安居乐业、品味幸福,可曾想到我们需要为文化自信、民族复兴做些什么?

当汉字诗句出现在外国运来捐助救灾的物资上时,我们是怎么想的?是说一声“我去!弄哩真美”?还是“我操”、“我靠”?还是“蓝瘦香菇”?

我们输出的文化艺术能够促进他国的繁荣发展,在别的国家很好地传承,难道我们就懒得理睬、听任失传吗?

网上传着这样的段子,有文化的人喝茶时会说:“此茶汤色澄红透亮,气味幽香如兰,口感饱满纯正,圆润如诗,回味甘醇,齿颊留芳,韵味十足,顿觉如梦似幻,仿佛天上人间,真乃茶中极品”!没文化的只会说:“卧操!茶不赖啊!”有文化的人看到湖边有一群鸟会感叹“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,没文化的只会说“卧槽!好美!卧槽!还有鸟!”

传统文化滋养了书画艺术,我们要以提高专业技艺为主线,不断从研究传统经典中汲取新的能量!

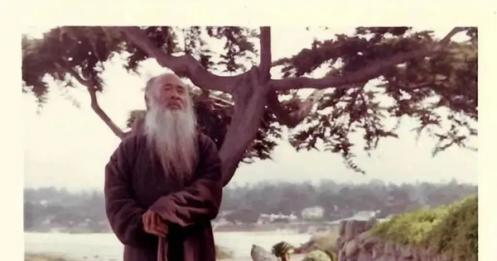

守望传统,继承经典,就像守护自己灵魂的家园,如同大千先生一样!

即便身在异国他乡,也能初心不改,为国争光,创造属于自己的辉煌!

至少,作为书画爱好者,我们可以学习大千先生那样认真的态度:

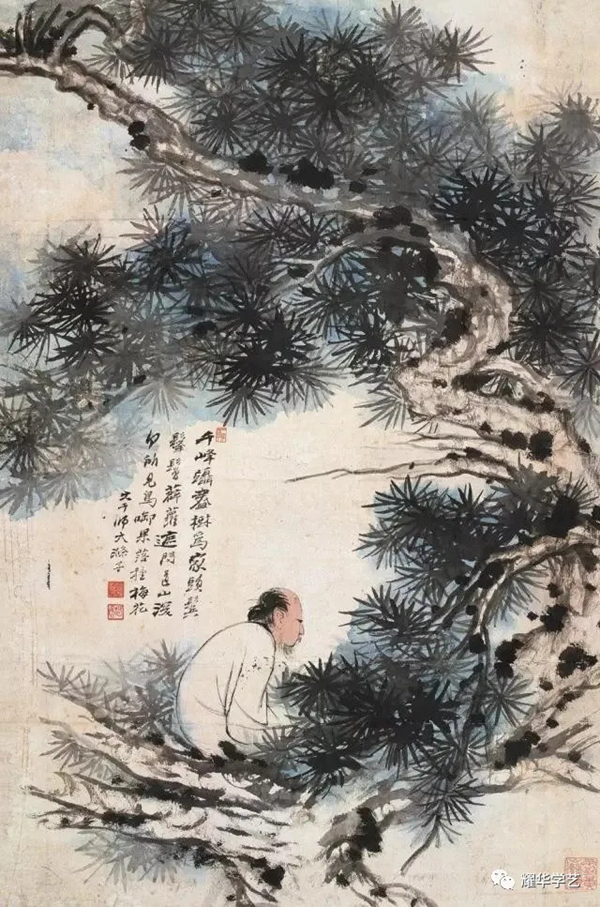

在研修诗词过程中,先是拿书自学,后是有人切磋,再拜两名进士出身的名师朝夕相处、如琢如磨,同时身在文化氛围浓厚的上海、北京,混迹上层生活圈,如何能够落入俗套!仅就那些题画诗就足以显出他的水平了,他的诗句无不充满了对生活、山川、景物的热爱,表现出他的胸襟和情怀!

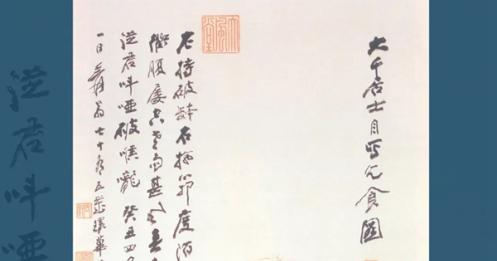

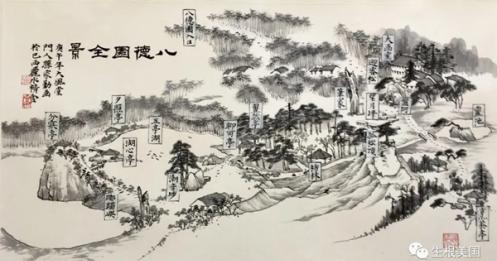

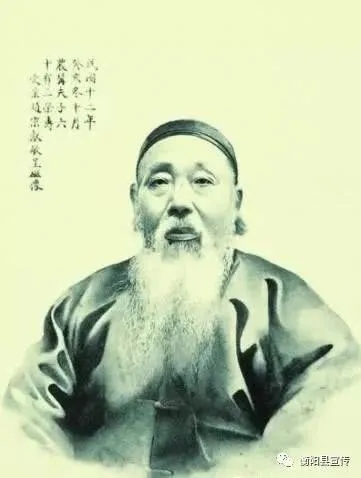

在研习书法过程中,曾熙、李瑞清二位大师以自己长期学习书法的经验和用笔技法,毫无保留地传授给张大千,初以双钩拓写三代两汉金石文字,六朝三唐碑刻,称不如此,不知其字用笔之技法;接着又让张大千集各碑版中佳字为联语,称不如是,无以知书法结构之微妙;“先究用笔,而后究结构,而后究机趣,终以究其神为归焉。”使张大千知道中国书法源流及特征,学会如何观察、分析、临摹、掌握各种字体的特点和规律;老师要求张大千对“名帖双钩拓硬黄”进行刻苦勾摹,达到“茧纸背临怀素帖”的过硬本领;张大千书法尊其师训以集各碑板中佳字为联语为主,同时怀着“十年门墙感语深,视我如弟如骄子”的感恩之心,本着“弟子为师服其劳”的态度,把常用的《石门颂》、《石门铭》、《爨宝子》、《爨龙颜》等诸碑取字集联,以供二师临池之便,并上门求教、问安,故深得二师喜爱,以至后来张大千对任何人的字,能进行周到的分析、解剖,总结出规律,心摹手追,掌握其用笔运腕之诀窍,并模仿得惟妙惟肖,令人叹为观止!“先师古人,而后师万物,而后师造化,终之以师吾心为的焉”!张大千在书画艺术生涯中,博采众家之长,努力实践创出以行楷和行书见长,篆隶亦佳,章草也雅,得魏碑凝重雄强之气,熔南北碑帖于一炉,集各家所长,把自己豪放磊落的性格体现于书法之中,形成内敛、古拙、多变、出新、笔力遒劲而秀逸的自家风貌“大千体”之路,为书法艺术发扬光大!

1941年,大千先生携徐悲鸿一起到夹江纸乡,同专业从事造纸的工匠一起研讨制纸技艺,试验在纯竹料纸浆中加入麻料纤维,使其拉力增强,可承重笔,还亲自设计了纸帘、纸样,决定了四尺乘二尺、五尺乘二尺五两种画纸的规格,并在纸的两端做有荷叶花边及“蜀笺”、“大风堂监制”等暗印,夹江县至今还保存着当年的画纸样张。虽然我们不可能亲赴夹江,但对待用纸选料还是肯定要讲究的!

对待书画相关知识,要如大千先生一般深入研究,该懂得的,一定要了如指掌!

大千先生在《临抚敦煌壁画序》中说:求所谓六朝隋唐之迹,乃类于寻梦。石室之壁画,简籍所不备。往哲所不闻。丹青千壁,遁光不矅,盛衰之理,吁其极矣!今石室所存,上自元魏,下迄西夏,代有继作,实先迹奥府,绘事之神皋。源其飚流:元魏之作,冷以野山林之气盛;隋继其风,温以朴宁静之致远:唐人丕焕其文,浓缛敦厚,清新俊逸,并擅其妙。斯丹青之鸣凤,鸿裁之逸骥矣!五代宋初,蹑步晚唐,迹颇芜下,亦世事之多变,人才之有穷也;西夏之作,颇出新意,而刻画板滞,并在下位矣!

诚如是,文化复兴、民族复兴指日可待也!

五月十号是大千先生生日,谨发心声纪念大千先生诞辰121周年!