作者简介:原少年儿童出版社编辑,九三学社社员,中国科普作协第一届理事。上世纪80年代,曾在《新民晚报》连载《彩笔风流》、《失踪的马队》等中长篇小说,并发表诗歌、科幻等作品三百余万字。1988年赴澳洲定居,並創建「澳洲上海同鄉會」,近年曾出版《半空堂記游》、《半空堂雜談》、《半空堂談雜》、《紅都妖孽》等書藉。并经常为《澳洲日报》和《澳洲新報.新文苑》專欄撰稿。也常为台灣《中国時報》撰写研究張大千和介绍大陆艺术家的文章。

訪問「倔老頭」葉淺予

王亞法

葉淺予

「倔老頭」葉淺予。給他取這個綽號的,也許是他的夫人王人美,也許是周圍熟悉他的人,不管是誰,反正這「倔」字用得絕。一九八二年嚴冬,我迎着北京城刮臉疼痛的北風,上甘雨胡同二十四號,去採訪倔老頭葉淺予先生。甘雨胡同二十四號,原是一座小四合院,從建築來看,這屋至少是乾嘉年間哪個官僚住的,夠有些年月了。也許由於乾嘉的子孫們對造屋技能的日益退化,到如今已將這座四合院分隔成好幾家居住,倔老頭之佔用了其中的半個廳和門前一塊荒蕪的院子。據我的聯繫人,張大千先生的門人劉力上先生介紹,倔老頭每天要午睡,三時後起床,你可在三時後去。最近倔老頭在鬧倔,跟夫人王人美過不去。王人美這幾天賭氣,住到外面去了。你可別提起她。

我準時踏進倔老頭家客廳的時候。他已經坐在一張半新舊的沙法上等候我了。「哦,你就是那個姓王的?昨天劉力上來過電話了。」他嘴唇上的兩撇小鬍子抖動一陣,略欠欠身子,示意我在他對面的那張舊沙法上坐下。「你有什麼問題要問,我可以和你談兩個小時,到五時結束。」好厲害,還沒等我寒暄,他老已經下了命令,只給我兩個小時。我想起外頭傳說的,倔老頭真有點架子。

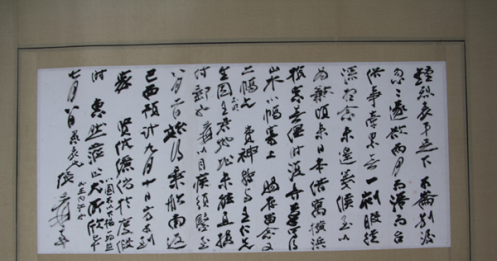

好吧,直話直說,免得浪費時間。我從包裡取出一只大信封遞給他說:「今天來訪問您主要有二件事:第一件我從報紙上知道,您在四十年代為張大千先生畫的一套《遊戲神通》漫畫,經過文革抄家已經丟失了。但我手頭還保存着一套原版本的,現特地來送給您。第二……」沒等我說完,倔老頭的兩撇小鬍子開始了激動的顫抖,眼珠也比剛才明亮了許多。他起身要過來取,我趕緊遞上去。他接過大信封,從中抽出另一只石印紙封套,連連點頭說:「對,對,這是原版本,沒錯。第一次印刷時因印得不清楚,後來把印好的東西廢物利用,反過來做封套。這封套上「遊戲神通」四字是張大千的四哥張文修寫的。文修是醫生,字寫得好。」

他認真地翻閱看,邊看邊說:「經過那場文革,我搜藏的許多東西都丟失了。大千給我的好些畫,歸還抄家物資時都沒還,我去問,說給林彪集團一伙人吞沒了,如今林彪死了,死無對證,畫也追不回了。你看,就還我那幾書櫥書。」他放下大信封,指指那一溜書櫥,一臉無可奈何。我順着他手指的方向望去,在書櫥另一側的一張中式長檯上,陳列着幾塊褐色的魚化石石片,大約有一尺來長,其中一尾魚的化石栩栩如生,頗有動感,骨骼、鰭尾纖纖可數。「哪裡,這是我去年上新疆體驗生活時採集來的,這些魚化石已有上億年的歷史了,是彌足珍貴的古董。」稍稍的提了幾句,我就把話題扯到第二件要事上去——有關張大千的軼事,這也是我採訪的主要目的倔老頭理理八字鬍子,頗帶氣憤地說:「解放時,我和徐悲鴻聯名寫信給張大千,請他回來當中國書畫院院長,這在當時領導也有這個打算,結果文革時把這筆賬算在我的頭上,說我里通外國,請張大千回國是招降納叛。」我聽他把滿肚子的怨氣發洩淨盡。

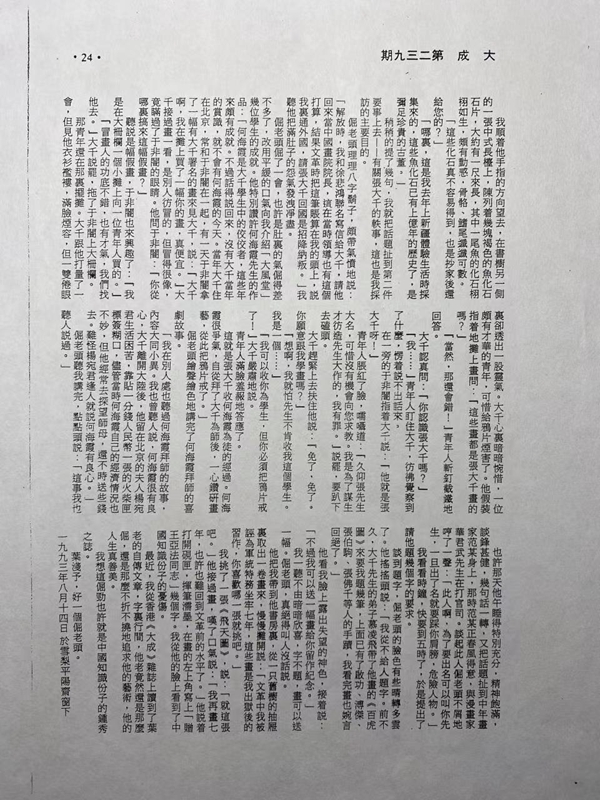

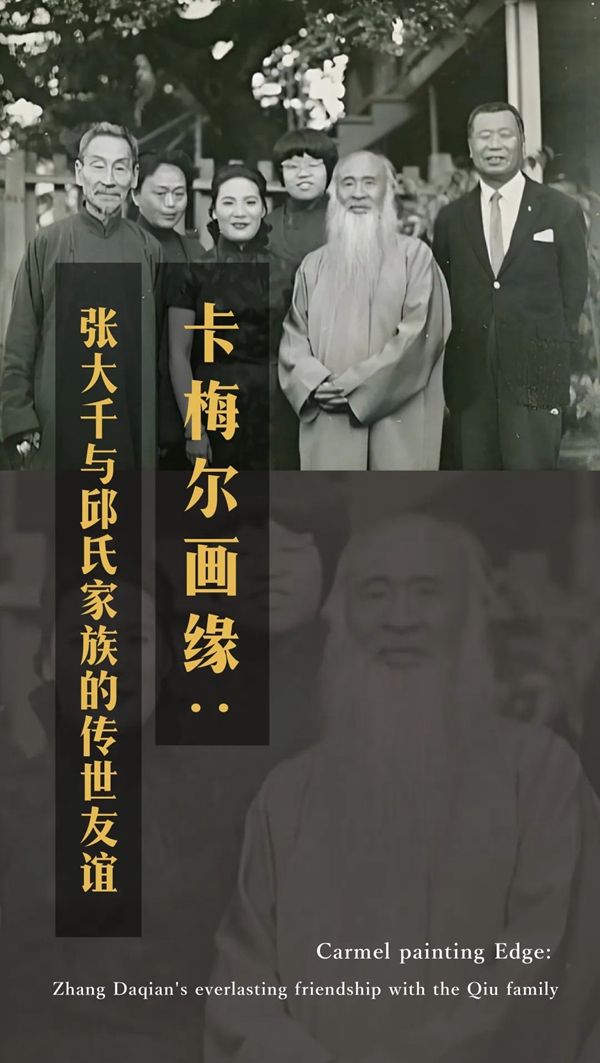

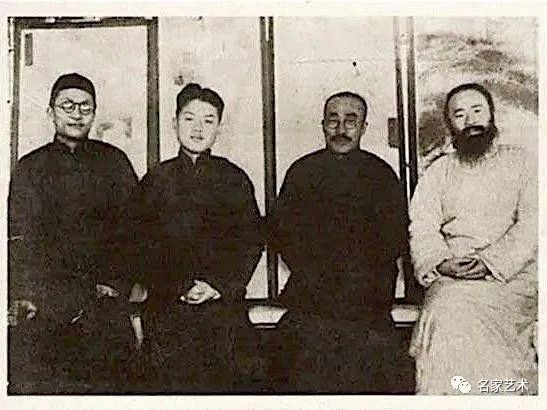

1936年北平(右起):張大干、于非閶、何海霞、巢章甫倔老頭倔了一會,也許是肚裡的氣倔的差不多了,改用平緩的口氣像我介紹「大風堂」幾位學生的成就。他特別讚許何海霞先生的作品:「何海霞是大千學生中的佼佼者,這些年來頗有成就。不過話得說回來,沒有大千當年的賞識,就不會有何海霞的今天。當年大千住在北京,常和于非闇在一起,有一天于非闇拿了一幅有張大千署名的畫來見大千,說:「大千啊,我在攤上買了一幅你的畫,真便宜。」大千接過畫一看,是別人仿冒的,但冒的很像,竟瞞過了于非闇的眼睛。他問于非闇:「你從哪裡搞來的這幅假畫?」聽說是幅假畫,于非闇也來興趣了:「我是在大柵欄一個小攤上向一位青年人買的。」「冒畫人的功底不錯,也有才氣,我們找他去。」大千說罷,拖了于非闇上大柵欄。那青年還在那裡擺攤。大千跟他打量了一會,但見他衣衫襤褸,滿臉煙容,但一雙倦眼里卻透出一股靈氣。大千心裡暗暗惋惜,一位頗有才華的青年,可惜給鴉片煙害了。他假裝指着地攤上畫問:「這些畫都是張大千畫的嗎?」「我……」青年人盯住大千,仿佛覺察到了什麼,愣着說不出話來。青年人脹紅了臉,嚅囁道:「久仰張先生大名,可惜沒有機會向您求教。我是為了謀生才仿造先生大作的,我有罪。」說罷,要趴下去磕頭。大千趕緊上去扶住他說:「免了,免了。你願意跟我學畫嗎?」「想啊,我就怕先生不肯收我這個學生。我是一個………」「我可以收你為學生,但你必須把鴉片戒了!」大千嚴肅地說。青年人滿臉羞赧地答應了。

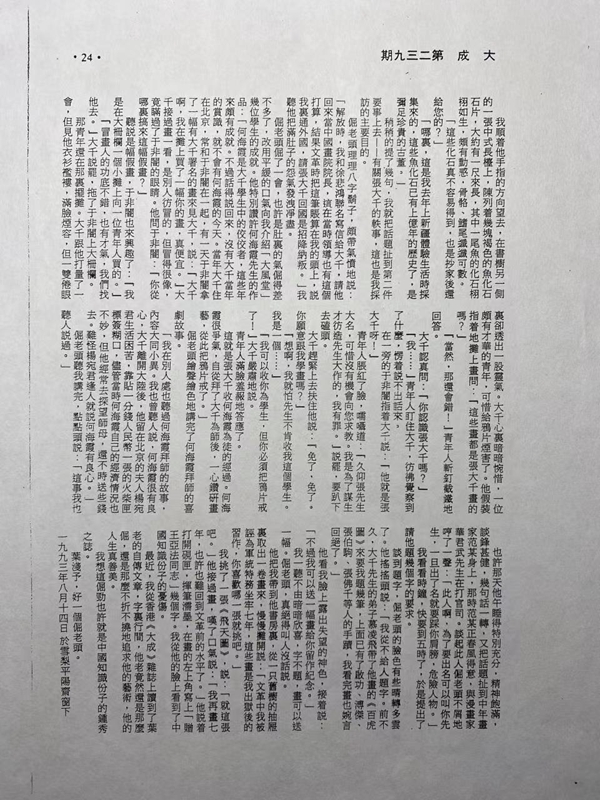

何海霞《华岳清秋》

這就是張大千如何收何海霞為徒的經過。何海霞很爭氣,自從拜了大千為師後,一心鑽研畫藝,從此把鴉片戒了。「我在別人處也聽過何海霞拜師的故事,內容大同小異。我也曾聽人說,何海霞很有良心,大千離開大陸后,他留在北京的夫人楊宛君生活困苦,靠貼一分錢人民幣一張的火柴匣標簽糊口,儘管當時何海霞自己的經濟情況也不妙,但他經常去探望師母,還不時送些錢去,難怪楊宛君逢人就說何海霞有良心。」也許那天他午睡得特別充足,精神飽滿,談鋒甚健,幾句話一轉,又把話題扯到中年畫家范某身上,那時范某正春風得意,與漫畫家華君武先生在打官司。談起此人倔老頭不屑地哼了一聲:「此人啊,為了要出名可以叫你先生,一旦出了名就要踩你肩膀,危險人物。」我看看時鐘,快要到五時了,於是提出了請他題幾個字的要求。談到題字,倔老頭的臉色有些晴轉多雲了。他搖搖頭說:「我從不給人題字。前不久,大千先生的弟子穆凌飛帶了他畫的《百虎圖》來要我題幾筆,上面已有了啟功、溥傑、張伯駒、張佛千等人的手蹟,我看完畫也婉言回絕了。」他看我臉上露出失望的神色,接着說:「不過我可以送一幅畫給你留作紀念。」我一聽不由暗暗欣喜,字不題,畫可以送一幅。倔老頭,真絕得叫人沒話說。他把我帶到了他書房裡,從一只舊櫥的抽屜裡取出一卷畫來,慢慢攤開說:「文革中我被誣為軍統特務坐牢七年,這些畫是我出獄后的習作,你喜歡哪一張就挑吧。」我挑了一張《飛天圖》,說:「就這張吧。」他接過畫,歎了口氣說:「我再畫七年,也許也難回到了文革前的水平了。」他說着打開硯匣,揮筆濡墨,在畫的左上角寫上「贈王亞法同志」幾個字。我在他的臉上看到了中國知識份子的憂傷。

最近,我從香港《大成》雜誌上讀到了葉老的自傳文章,字裡行間,他老竟然還是那麼倔,還是那麼不折不撓地追求他的藝術,他的人生真善美。